Описаніе области Войска Донскаго

Культурно-историческій очеркъ

І.

Территорія области войска Донскаго во времена глубокой древности извѣстна была грекамъ подъ именемъ страны Гиперборейской, а иногда называлась Скиѳіею. По преданію, Скиѳы, вытѣсненные Массагетами съ восточныхъ береговъ Каспійскаго моря, перешли Волгу и разселились между Дономъ и Дунаемъ. Болѣе многочисленныя полчища Сарматовъ, кочевавшихъ въ предѣлахъ теперешней Астраханской губерніи, перешли на Донъ, разрушили царство скиѳское и самый народъ возсоединили съ сарматскимъ. Алане вытѣснили сарматовъ въ 1-мъ вѣкѣ по Р. Хр. и сами были вытѣснены гуннами въ ІѴ вѣкѣ. Въ ІХ вѣкѣ на обширной площади, орошаемой Дономъ, жили хозары, печенеги и половцы.

Всѣ эти народы несомнѣнно оставляли слѣды свои въ городкахъ, каменныхъ истуканахъ и могильныхъ курганахъ. Но какъ археологія мѣстная находится еще въ зародышѣ, то опредѣлить время, когда именно жилъ такой-то народъ и какое мѣсто онъ занималъ на обширныхъ южно-русскихъ степяхъ, не представляется возможнымъ. Несомнѣнно, что отецъ исторіи Геродотъ самъ на Дону не былъ, а слышалъ о великой рѣкѣ Танаисѣ отъ арабскихъ писателей. Танаисъ происходитъ отъ арабскаго танъ; у турокъ Донъ называется Тенъ, а у татаръ Тинъ.

Какъ бы то ни было, но уже въ отдаленныя времена сѣдой древности привольныя степи бассейна Дона манили къ себѣ пришлецовъ разныхъ національностей и берега великой рѣки не разъ орошались потоками крови изъ за обладанія золотымъ дномъ ея.

Дикому кочевнику страна, орошаемая Дономъ, представлялась земнымъ раемъ. Рѣки изобиловали рыбою, лѣса четвероногою и пернатою дичью, степи давали неистощимый запасъ травяной растительности для многочисленныхъ стадъ кочевниковъ.

Въ борьбѣ за существованіе слабый уступалъ мѣсто сильному и народы смѣнялись одинъ другимъ. А пока боролись разные народы за обладаніе Дономъ, въ далекомъ разстояніи отъ золотаго дна, на сѣверѣ и западѣ формировалось царство русское. Въ XI вѣкѣ начинаются уже столкновенія печенеговъ и половцевъ съ русскими съ перемѣннымъ счастіемъ и оканчиваются подчиненіемъ этихъ народовъ русскому вліянію.

Въ 1224 году прошли Донскую землю монголы, подчинившіе въ 1237 году своей власти всю Россію.

Въ послѣдовавшихъ затѣмъ безпрестанныхъ стычкахъ съ татарами, разбившимися на нѣсколько ордъ, начинаетъ мало-по-мало выдѣляться часть русскихъ людей, занявшихъ пустынныя степи по Дону и Днѣпру и получившихъ впослѣдствіи названіе Донскихъ и Запорожскихъ казаковъ.

Слово казакъ несомнѣнно восточнаго происхожденія, татарскаго или турецкаго, и происходитъ отъ гозакъ или гузакъ (гусаръ), что значитъ легко вооруженный воинъ. Самая идея казачества не принадлежитъ русскому народу, ибо первыми, по паденіи Римской имперіи, казаками являются скандинавы въ ихъ безумно отважныхъ морскихъ набѣгахъ. Въ Азіи казачество получило широкое развитіе въ удалыхъ степныхъ набѣгахъ на западѣ Азіи и въ восточной Европѣ. Монголы познакомили русскихъ выходцевъ съ удальствомъ азіатскихъ наѣздниковъ и передали имъ названіе казаковъ, а у нормановъ новгородскіе укшуйники и иные русскіе люди заимствовали слово ватманъ, передѣланное въ ватамана и впослѣдствіи атамана, т. е. начальника.

Конечно, съ доскональною точностью мы не можемъ опредѣлить происхожденіе Донскихъ казаковъ, какъ вообще и всякаго народа, неоставившаго письменныхъ источниковъ. Но принимая во вниманіе типъ казака, его несомнѣнно рязанскій говоръ, по крайней мѣрѣ въ верховыхъ округахъ, его русскую рѣчь, преданность православной церкви и ненависть къ мусульманамъ, какъ въ врагамъ Христовой вѣры, мы смѣло, вмѣстѣ съ спеціалистами—историками, можемъ сказать, что Донскіе казаки есть плоть отъ плоти и кость отъ кости русскаго народа.

Въ началѣ 1570 года Іоаннъ Грозный прислалъ на Донъ свою грамоту съ посломъ Новосильцевымъ, заѣхавшимъ къ казакамъ по пути въ Крымъ. Эта грамота считается первою по времени и съ нея начинается признанное московскими царями существованіе войска Донскаго. Съ этого же времени войско Донское считаетъ свое трехсотлѣтнее существованіе.

Но еще ранѣе этого времени, именно въ 1549 году, извѣстенъ билъ на Дону нѣкто Сары-Азманъ, атаманъ казаковъ-севрюковъ, на котораго въ 1551 годъ жаловался турецкій султанъ ногайскому князю Юсуфу и просилъ унять его. Юсуфъ, въ свою очередь, жаловался Іоанну, который отвѣчалъ, что эти холопи его въ Русской землѣ много лихо учинили. Имя Сары-Азманъ и названіе севрюковъ указываетъ на восточное происхожденіе этихъ казаковъ. Всего вѣроятнѣе Сары-Азманъ былъ атаманъ разбойниковъ, не признававшихъ никакой власти и никакой народности.

Немудрено, что рядомъ съ Донскими казаками, обѣщавшими служить и прямить русскимъ государямъ, участвовавшими въ гудовой рати на Волгѣ въ 1576 году и бившими челомъ цѣлымъ царствомъ Сибирскимъ въ 1584 г., — еще долго существовали отдѣльныя шайки разбойниковъ, по старой памяти именовавшіяся казаками и непризнававшія власти ни русскаго царя, ни турскаго салтана, ни ногайскаго князя.

Въ первомъ столѣтіи признаннаго существованія, казачество жило исключительно войною и для войны. Оно не знало мирныхъ занятій и свой хлѣбъ, одежду, украшенія незатѣйливыхъ жилищъ и конской сбруи, военные снаряды, — все это добывало съ оружіемъ въ рукахъ, или получало въ видѣ царскаго жалованья. Только въ недолгіе промежутки отдыха отъ дальнихъ походовъ или во время вынужденнаго обстоятельствами мира казакъ занимался звѣроловствомъ и рыболовствомъ. Хлѣбопашество было безусловно воспрещено, „дабы воинскимъ промысламъ помѣхи не было“. Уже въ началѣ слѣдующаго столѣтія, именно въ 1690 году, Войсковой кругъ послалъ по Хоперскимъ и Медвѣдицкимъ городкамъ грамоту, запрещающую пахать землю и сѣять хлѣбъ, предваривъ „а если станутъ пахать и того бить до смерти и грабить“. Это правило строго соблюдалось до Петра Великаго и поддерживалось верховнымъ русскимъ правительствомъ.

Занимались-ли казаки скотоводствомъ? Рѣшить этотъ вопросъ положительно мы не можемъ, ибо не находимъ нигдѣ необходимыхъ къ тому историческихъ указаній. Но принимая во вниманіе, съ одной стороны, тучность привольныхъ пастьбищъ и отсутствіе слишкомъ суровыхъ зимъ, умѣряемыхъ обширною площадью могучей растительности, — а съ другой, имѣя въ виду постоянную нужду казака въ лихомъ товарищѣ — боевомъ конѣ, мы вправѣ предположить, что скотоводство и преимущественно коневодство существовало, хотя въ самомъ первобытномъ видѣ. Всякая удачная стычка съ ногаями оканчивалась отбитіемъ части крупнаго рогатаго скота и лошадей. Этотъ-то скотъ, по всей вѣроятности, и служилъ постояннымъ контингентомъ, пополняющимъ стада казачьи, ибо естественный приростъ животныхъ, за отсутствіемъ сухаго на зиму фуража, могъ быть только самый ничтожный. Потребность въ лошади, какъ боевомъ товарищѣ, въ первомъ столѣтіи далеко не такъ была ощутительна какъ впослѣдствіи, ибо главными врагами въ это время были азовцы, съ которыми казаки боролись на рѣкѣ и на морѣ, выѣзжая туда на легкихъ стругахъ. Казачьи пѣсни этого времени рисуютъ намъ казака какъ отважнаго моряка, прекрасно знавшаго Азовское море и умѣвшаго находить въ немъ путь-дороженьку, безъ компаса, днемъ по солнцу, а ночью по звѣздамъ.

Въ воинственной общинѣ столь своеобразно сложившейся, гдѣ занятіе земледѣліемъ считалось тяжкимъ преступленіемъ, не было вовсе мѣста художеству и искусству и не могли процвѣтать ремесла. Но казаку все таки нуженъ былъ курень, а въ куренѣ хотя самая неприхотливая утварь и мебель. Ему нужна была лодка, конская сбруя, оружіе, одежда и обувь. Часть вещей этихъ привозилась извнѣ или вымѣнивалась казаками у жителей украинныхъ городовъ, а другая неизбѣжно должна была приготовляться дома или, по крайней мѣрѣ, здѣсь чиниться. Не считаемъ особенно смѣлымъ предположеніе, что ясыри или полоннянники держались въ плѣну именно съ цѣлью исправленія всѣхъ домашнихъ работъ. Мы разумѣемъ здѣсь небогатыхъ плѣнниковъ, какъ турскій чеушъ, да 6 черкаскихъ князей, за которыхъ казаки требовали въ 1592 году 32.000 золотыхъ выкупу и изъ за которыхъ такъ долго пререкались съ посломъ царя Ѳедора Ивановича, Григоріемъ Нащокинымъ. Нѣтъ, этихъ стоило держать и кормить въ чаяніи богатаго вознагражденія. Но изъ за чего же было держать въ плѣну, взятыхъ съ бою, простыхъ воиновъ турецкихъ и ногайскихъ? Женщины брались въ жены и обращались предварительно въ православную вѣру, а мужчины становились невольниками и, само собою разумѣется, не для того чтобы предоставить имъ право сидѣть сложа руки и ѣсть даромъ казачій хлѣбъ. Въ пѣсняхъ есть указанія на плѣнныхъ женщинъ, какъ на нянекъ казачьихъ дѣтей и сторожей домашнихъ животныхъ, По аналогіи слѣдуетъ заключить, что и мужчины употреблялись на болѣе тяжелыя работы, каковы: сколачиваніе струговъ, постройка куреней, выдѣлка сыромятныхъ ремней и пр.

Казаку-воителю не было ни времени, ни охоты заниматься домашними дѣлами.

Страстный къ веселью, казакъ любилъ общество своихъ односумовъ, любилъ щегольнуть на народѣ своимъ кровью добытымъ бархатнымъ или камковымъ, расшитымъ золотомъ, кафтаномъ, опоясаннымъ дорогою турецкою шалью или персидскимъ кушакомъ. Оружіе его, взятое съ бою, часто обдѣлано было въ золото и серебро, а рукоять сабли, осыпанная драгоцѣнными самоцвѣтными камнями, стоила иногда дороже, чѣмъ все остальное имущество казака. Старики носили длиннополые до пятъ халаты и высокія мѣховыя шапки.

Своимъ собственнымъ домомъ казакъ тяготился. Ему, какъ древнему Греку, нужна была общественная площадь, называвшаяся въ казачьихъ городкахъ майданомъ, или станичная изба, гдѣ, сидя въ кругу своихъ товарищей, онъ могъ бы перекинуться словомъ, спѣть или прослушать пѣсню про боевые подвиги Донскаго казачества.

Такъ сложилась извѣстная народная пѣсня.

На майданѣ или въ станичной избѣ только намѣчались вопросы и обсуждались съ разныхъ точекъ зрѣнія мѣры стяжательства боевыми подвигами славы и чести всевеликому войску Донскому, а себѣ бранной добычи. Но окончательное рѣшеніе серьезныхъ вопросовъ общественной казачьей жизни принималось уже по тщательномъ обсужденіи на народномъ собраніи, извѣстномъ въ исторіи подъ названіемъ Войсковаго Круга. Кругъ получилъ свое названіе отъ формы, въ которой располагались прибывающіе въ собраніе казаки, имѣя въ центрѣ войсковаго атамана, съ войсковыми есаулами и войсковымъ дьякомъ, т. е. писцомъ.

Войсковой кругъ не походитъ на собранія народовъ древности. Майданъ — не римскій форумъ, на которомъ гремѣли славные ораторы и сыпали цвѣты краснорѣчія консулы, а простой народъ (Plebs) или безмолствовалъ или выражалъ свои желанія чрезъ излюбленныхъ людей—трибуновъ. Кругъ не походитъ и на Новгородское вѣче, гдѣ кипѣли страсти, шла неустанная борьба партій. Казаки — ребята вольные собирались во единый кругъ думать думушку съ обща ума. Возможны были споры и галдѣнія о подробностяхъ, частностяхъ, но общій вопросъ, планъ дѣйствій или какая либо военная мѣра стояли внѣ спора. Непризнанные исторіею русскіе рыцари, сформировавшіеся изъ людей, стоявшихъ внѣ закона, умѣли обсуждать свои дѣла получше тампліеровъ или рыцарей любого другого рыцарскаго ордена западной Европы.

Стоя въ кругу безъ шапокъ, въ знакъ уваженія къ мѣсту, казаки всецѣло отдавались дѣлу, ради котораго собирались. Не красно говорили они, но за то съ полною свободою и, значитъ, искренно и горячо. Кругъ служитъ выразителемъ полнѣйшаго примѣненія принципа самоуправленія въ самомъ широкомъ смыслѣ слова. На войсковомъ кругу казаки всего войска, а на станичномъ одно-станичники имѣли вполнѣ свободный голосъ. Всякій могъ предлагать, что находилъ полезнымъ, и съ безпощадною рѣзкостью высказывать свое мнѣніе; но разъ принятое большинствомъ рѣшеніе становилось свято для каждаго казака. Кругу принадлежала законодательная и судебная власть во всей полнотѣ ихъ, и онъ пользовался своею властью совершенно неограниченно: назначалъ походы, набѣги и поиски, дѣлилъ добычу, назначалъ выкупъ за плѣнныхъ, завѣдывалъ различными довольствіями, судилъ виновныхъ и постановлялъ приговоры о смертной казни.

Власть исполнительная сосредоточивалась въ рукахъ атамана и двухъ его помощниковъ, извѣстныхъ подъ именемъ войсковыхъ есауловъ; не сложными въ то время письменными дѣлами завѣдывалъ войсковой дьякъ. Всѣ эти лица избирались на войсковомъ кругу всеобщею подачею голосовъ на одинъ годъ. Атаманъ или есаулъ, сложившій съ себя это званіе или дослужившій срокъ и вновь неизбранный, поступалъ въ общій составъ всевеликаго войска и не имѣлъ никакого отличія отъ другихъ казаковъ. Строго ревнуя о сохраненіи власти круга во всей ея неприкосновенности, казаки не предоставляли своимъ выборнымъ никакихъ въ кругу особенныхъ правъ. Атаманъ могъ заявлять свое мнѣніе, могъ доказывать и спорить, но не болѣе того, сколько дозволялось это простому казаку. Постановленія круга онъ обязанъ былъ приводить въ исполненіе въ точности и все разъ принятое въ кругу поступало въ совершенное завѣдываніе атамана и его помощниковъ.

Полнѣйшее равенство и братство царили среди Донскаго казачества. Посолъ Григорій Нащокинъ говорилъ казакамъ: „прислано же вамъ и велѣно мнѣ дать лучшимъ атаманамъ (вѣроятно станичнымъ) по доброму сукну, инымъ по среднему, а остальнымъ всѣмъ сукна расловскія!“. — „Какъ вы хотите раздавать сукна, разверстывать лучшимъ добрые, а рядовымъ средніе,“ говорили казаки, — „у насъ большихъ нѣтъ никого, всѣ мы равны; мы сами раздѣлимъ на все войско, почему достанется“.

Семейные казаки жили въ отдѣльныхъ куреняхъ; холостые же жили цѣлыми обществами отъ десяти до двадцати человѣкъ. Дичь, рыба, получаемый отъ царя и покупаемый съ базара хлѣбъ, — все дѣлилось поровну изъ одной общей сумы. Отсюда и происходитъ сохранившееся до настоящаго времени среди казаковъ названіе односума.

Между казаками верховыхъ и низовыхъ городковъ при царѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ существовало соперничество. Царь жаловалъ болѣе верховыхъ казаковъ, за что низовые, несшіе въ дѣйствительности большую воинскую тяготу, были недовольны. Тому же послу Нащокину низовые казаки говорили: „прежде государь насъ жаловалъ и посылывалъ намъ грамоты, низовымъ лучшимъ атаманамъ по имянно, а потомъ всѣмъ атаманамъ и казакамъ, низовымъ и верховымъ; а нынѣ писано напередъ атаманамъ и казакамъ верховымъ, а послѣ намъ низовымъ; то не имянно: верховые казаки государевой службы и не знаютъ?“

Но хотя низовые казаки подвергались большимъ опасностямъ и главный ихъ городокъ Черкаскъ (нынѣ Старочеркаская станица) находился вблизи грозной турецкой крѣпости Азова, тѣмъ не менѣе только въ низовыхъ станицахъ и преимущественно въ Черкаскѣ мы находимъ промышленную и торговую дѣятельность. Здѣсь стоялъ многочисленный (4000–5000) гарнизонъ казаковъ, готовыхъ грудью отстоять свой городокъ отъ нечаяннаго нападенія турокъ или ринуться въ Азовское море на поиски бусовъ — кораблей; сюда стекались торговые люди съ украинныхъ городовъ съ хлѣбомъ, водкой, медомъ и разными припасами. Сюда прибывали воеводы съ царскимъ жалованьемъ войску, послы, направлявшіеся къ турецкому султану или крымскому хану. Чрезъ Черкаскъ же лежалъ путь турецкихъ и крымскихъ пословъ, направлявшихся въ Москву съ большою свитою. Русскіе вельможи, высланные на встрѣчу посламъ этимъ, часто по долго засиживались въ маленькомъ Черкаскомъ городкѣ. Жизнь кипѣла здѣсь, сравнительно съ глухими городками но Хопру, Медвѣдицѣ, Бузулуку.

По берегамъ рѣкъ, окруженные дремучими лѣсами, были разбросаны казачьи городки въ нѣсколько десятковъ землянокъ или мазанокъ, вырытыхъ въ землѣ или построенныхъ изъ плетней и обмазанныхъ глиною небольшихъ домиковъ, холодныхъ, сырыхъ и пропитанныхъ дымомъ. Но каждый такой городокъ былъ непремѣнно огороженъ, т. е. обнесенъ плетнемъ или деревянными кольями.

Бѣдные люди, несчастливцы, гонимые, преступники, — всѣ вообще искавшіе въ вольной и раздольной жизни казачества забвенія отъ старыхъ ранъ, — мирились съ своей скудной обстановкой въ чаяніи будущихъ благъ отъ своихъ воинскихъ подвиговъ. Духъ скитальчества и склонность къ переселенію, присущая русскому народу и нынѣ, въ XѴІ вѣкѣ дѣйствовали съ неудержимою силою. И нынѣ на широкихъ задонскихъ степяхъ можно видѣть колоніи поселенцевъ, живущихъ въ землянкахъ и мазанкахъ, развѣ только лучшимъ устройствомъ печей отличающихся отъ жилищъ Донскихъ казаковъ второй половины XѴI вѣка. Только теперешнимъ поселенцамъ не приходится добывать зипунишекъ головами своими. Далеко за море отодвинулись предѣлы Турціи, Крымъ сталъ русскою провинціею и упованія поселенца сосредоточены уже исключительно на матушкѣ-землѣ.

Скудно живутъ на первыхъ порахъ поселенцы теперь, но еще скуднѣе жилъ русскій людъ, ударившійся въ казачество. Положимъ, казакъ носилъ бархатный пли парчевый кафтанъ и могъ блеснуть богатымъ оружіемъ, но вѣдь онъ за частую голодалъ и холодалъ, обходился безъ рубашки, носилъ рваную обувь и постоянно жилъ подъ страхомъ опасности. Это-ли еще не героизмъ? Переходя отъ битвы къ битвѣ, казакъ своею кровью покупалъ временное довольство себѣ. Грудью загораживая Русь отъ набѣговъ степныхъ ордъ, казачество ширило и закрѣпляло предѣлы земли русской, давая возможность рости и укрѣпляться могучему сѣверному колоссу.

Само казачество Донское жило изо дня въ день, не думая о будущемъ, не заботясь о накопленіи богатствъ.

Уже въ 1682 году, т. е. въ началѣ втораго столѣтія признаннаго существованія войска Донскаго, вотъ что писалъ войсковой атаманъ крымскому хану: „въ отвѣтъ-же на твои угрозы, что если мы взятое твое за Перекопомъ и въ иныхъ мѣстахъ не пришлемъ, то ты ханъ Муратъ пришлешь на насъ твоихъ зипунниковъ одинъ отрядъ за другимъ и всѣмъ нашимъ 32 городкамъ покою не дашь ни весною, ни лѣтомъ, ни зимою, а и самъ ты ханъ Мурат-Гирей съ великою ратью и большимъ собраніемъ пріидешь къ намъ зимнимъ путемъ по льду. Зачѣмъ тебѣ такъ далеко забиваться? Мы люди небогатые, стадъ конскихъ и животныхъ у насъ мало, городки наши не корыстны, оплетены плетнями, обвѣшанными терномъ, и добывать ихъ нужно твердыми головами, на посѣченіе которыхъ у насъ есть сильныя руки, острыя сабли и меткія пищали“. Есть что то дико величественное въ письмѣ этомъ, напоминающемъ своимъ тономъ отвѣты скиѳовъ, которымъ тоже нечѣмъ было дорожить, кромѣ могилъ предковъ.

Своеобразная боевая жизнь казаковъ выработала у нихъ и своеобразный кодексъ нравственности. Несмотря на бѣдность всеобщую, — воровство и обманъ между своими считались гнуснѣйшими преступленіями; храбрость-же и цѣломудріе признавались величайшими добродѣтелями. Градаціи въ наказаніяхъ не знали: мелочные проступки оставлялись безъ вниманія; наказанія-же за крупные, по понятіямъ казачества, преступленія далеко, по своей строгости, оставляли за собою законы Ликурга. За измѣну, трусость, убійство, воровство и прелюбодѣяніе существовала одна казнь, технически выражаемая словами „въ куль, да въ воду“. Какъ вездѣ, гдѣ война считается ремесломъ, удовлетворяющимъ всѣмъ потребностямъ жизни, въ Донскомъ казачествѣ кодексъ нравственности и обычное право представляютъ пеструю смѣсь высокихъ добродѣтелей и пороковъ. Жадные въ добычѣ, какъ къ единственному средству существованія, казаки проявляли необычайную смѣлость въ набѣгахъ и героическую храбрость въ битвахъ; свирѣпые по отношенію къ непріятелю, они обнаруживали теплую, сердечную привязанность другъ къ другу, къ всевеликому войску Донскому и къ родной земелюшкѣ своей. Гнушаясь воровствомъ дома, они чинили разбои, грабили и воровали у сосѣдей, часто вовсе не объявляя войны. Не тоже ли, впрочемъ, дѣлало въ тѣ времена и пресловутое западное рыцарство, дававшее обѣтъ защищать слабыхъ и угнетавшее народныя массы; грабившее на большихъ дорогахъ и цѣною слезъ, воплей и крови несчастныхъ жертвъ своей корысти покупавшее у папъ прощеніе грѣховъ настоящихъ и будущихъ? Русскіе добрые витязи — удалые казаки были, по крайней мѣрѣ, честнѣе. Они не двоедушничали, не носили маски, а дѣйствовали открыто. По своему глубоко религіозные, слѣпо исполнявшіе обряды православной церкви, они на всякаго нехристя смотрѣли какъ на врага; но въ тоже время, нося въ душѣ своей присущую русскому человѣку искру божественной правды, казаки съ этими самыми врагами, разъ они становились не опасны, обращались человѣчно. Исторія не представляетъ намъ примѣровъ безумной жестокости казаковъ по отношенію къ ихъ плѣнникамъ и плѣнницамъ.

Хотя всѣ казаки были христіанами, но у нихъ въ теченіи перваго столѣтія, не было храмовъ. Только въ концѣ онаго, уже въ 1660 году выстроена на Дону первая церковь во имя Воскресенія Христова. Священниковъ было очень мало и церковные обряды поддерживались стариками изъ казаковъ. При своихъ набѣгахъ казаки брали въ плѣнъ много женщинъ, которыми одень дорожили; знатныхъ особъ обмѣнивали на своихъ плѣнныхъ или брали за нихъ выкупъ; другихъ оставляли у себя и обыкновенно женились на нихъ. Только въ рѣдкихъ, исключительныхъ случахъ, бракъ совершался по церковному уставу; въ большинствѣ, казакъ выводилъ излюбленную имъ женщину на войсковой кругъ, прикрывалъ ее полою своею халата и объявлялъ всенародно, что такая-то отнынѣ жена ему. Дѣти, прижитые въ такомъ бракѣ, считаюсь казаками и хотя не всегда были крещены, но воспитывались, по возможности, въ правилахъ православной вѣры. Какъ легко бракъ заключался, такъ-же легко и расторгался. Стоило казаку вывести жену свою въ кругъ и объявить, что онъ отказываетъ ей въ брачномъ ложѣ, — обрядъ развода былъ совершенъ. Случалось, что другой казакъ тутъ-же въ кругу прикрывалъ отказанную женщину полой своего халата и уводилъ ее въ свой курень въ качествѣ жены. Эти несложные брачные обряды соблюдались очень строго; сожитіе безъ соблюденія оныхъ наказывалось лишеніемъ жизни, какъ прелюбодѣяніе. Рядомъ съ тѣмъ, брачная жизнь не пользовалась уваженіемъ и на сожитіе мужчины съ женщиной смотрѣли какъ на уступку человѣческой слабости. Увеличеніе населенія происходило преимущественно не путемъ естественнаго прироста, а чрезъ постоянную прибыль новыхъ, взрослыхъ поселенцевъ. И не только изъ Великой Россіи или Малороссіи прибывали на Донъ пришлецы; они шли изъ Польши, Турціи, Крыма, изъ степей ногайскихъ и калмыцкихъ. Попадались молодцы каторжные, драные и рваные, прошедшіе огнь и воду. И теперь не мало на Дону фамилій Черкесовыхъ, Поляковыхъ, Туркиныхъ, Татаркиныхъ, Татарченковыхъ, Грековыхъ, позднѣе Калмыковыхъ и т. п. Связывающимъ звеномъ для всѣхъ разноплеменныхъ выходцевъ служило православіе, ассимилировавшее всѣ народности.

Среди разноплеменной толпы женщина не пользовалась уваженіемъ ни какъ человѣкъ, ни какъ жена и мать. Это была, въ полномъ смыслѣ слова, самка, служившая прихоти своего господина и обязанная уваженіемъ ко всѣмъ остальнымъ казакамъ на столько, что, при встрѣчѣ со всякимъ вооруженнымъ или заслуженнымъ воиномъ, она сходила съ дороги и кланялась въ поясъ. Справедливость требуетъ, однакоже, сказать, что женщина — работница, казачка — неустанная труженица, какою мы видимъ ее впослѣдствіи, выработалась не вдругъ. Въ первомъ столѣтіи Донская женщина хотя и жила подъ страхомъ постоянной опасности, но проводила свое время въ лѣни и праздности.

Казакъ бѣднякъ не женился вовсе, а зажиточный могъ доставить своей женѣ и ковры персидскіе, и шали турецкія, и ткани узорчатыя. Въ дрянномъ куренѣ, возлегая на сравнительно роскошномъ ложѣ въ пышной одеждѣ, поджидала казачка своего мужа съ майдана или станичной избы и своими ласками обязана была услаждать досуги мирнаго времени, которымъ всякій казакъ тяготился. Его тянуло на „сине море, на черное; на Куму или Кубань за ясырями, на Волгу-матушку или подъ Астрахань, на низовье за добычею“.

Прощаясь съ Дономъ, онъ, въ первомъ столѣтіи, не вспоминалъ родимую матушку или разлюбезную молоду-жену, а, обращаясь къ Дону, говаривалъ: „Ты прости, мой Тихій Донъ Ивановичъ, мнѣ по тебѣ не ѣздити, дикаго звѣря не стрѣливать, вкусной рыбки не лавливать“.

Позднѣе, когда окрѣпли семейныя связи, измѣнился казачій бытъ и Донская пѣсня получила иной характеръ.

Въ концѣ перваго столѣтія раздался по Дону кличъ воровскаго атамана, Стеньки Разина, призывавшаго „сударей, братцовъ, голь кабацкую на сине море гулять, разбивать корабли басурманскіе“… Разбитый царскими войсками подъ Симбирскомъ, Разинъ съ своими приверженцами укрылся въ Кагальницкомъ городкѣ, гдѣ осажденъ былъ Донскимъ атаманомъ Яковлевымъ и старшиною Родіономъ Осиповымъ и, послѣ упорнаго сопротивленія, сдался 14-го апрѣля 1670 года. Но еще ранѣе того всевеликое войско Донское рѣшило отправить къ государю станицу — бить челомъ отъ всего войска Донскаго о всепрощеніи въ винахъ ихъ.

Въ августѣ мѣсяцѣ 1671 года возвратилась изъ Москвы на Донъ зимовая станица съ атаманомъ Корниліемъ Яковлевымъ и старшиною Родіономъ Осиповымъ, а при нихъ прибыли царскіе послы, стольникъ Косоговъ и дьякъ Богдановъ, съ великимъ царскимъ хлѣбнымъ и денежнымъ жалованьемъ. Косоговъ съ мѣста объявилъ казакамъ, что настало-де время присягу принять на службу царю. Три раза собирался войсковой кругъ, шумѣлъ болѣе обыкновеннаго, всякій разъ казаки благодарили за жалованье, а относительно присяги говорили: „мы рады служить великому государю и безъ крестнаго цѣлованья, а крестъ цѣловать не для чего“. Косоговъ стоялъ на своемъ, пока наконецъ на четвертый день положено было присягнуть государю на вѣрность службы. На площади, предъ соборною церковью, казаки приносили присягу и дьякъ вписывалъ имена присягнувшихъ въ особую книгу. Другая книга оставлена была въ войскѣ для вписыванія казаковъ на будущее время, какъ приходящихъ на Донъ извнѣ, такъ и родившихся на мѣстѣ по достиженіи совершеннолѣтія. Эта первая присяга была важнымъ въ войскѣ Донскомъ событіемъ. Съ этого времени установилось обыкновеніе, при восшествіи на престолъ всякаго новаго государя, посылать казакамъ присяжную запись или крестоприводную книгу. По такой записи присягнули казаки въ 1682 году царю Петру Алексѣевичу.

II.

Съ Петра Великаго начинается переломъ въ жизни казачества. Не вдругъ, конечно, но, съ теченіемъ времени, жизнь предъявляла новыя требованія, и Великій государь, начавшій свою дѣятельность на Дону блестящими военными подвигами подъ Азовомъ, закончилъ ее реформами гражданскаго быта Донскихъ казаковъ. Въ 1695 году прислана была на Донъ царская грамота, въ коей всему войску Донскому приказывалось промышлять надъ азовцами совмѣстно съ ратными людьми, приведенными на Донъ генераломъ Петромъ Гордономъ. Войска пришли въ іюлѣ, а вслѣдъ за тѣмъ прибылъ и самъ государь. Этотъ походъ не былъ особенно удаченъ, хотя каланчинскія турецкія башни были взяты и заложена противъ Азова новая крѣпость, Сергіевская. Въ началѣ 1696 года государь прибылъ въ Черкаскъ вторично съ арміею въ 64.000 человѣкъ подъ командою боярина Шеина. Къ этой арміи примкнули 5.000 Донскихъ казаковъ. Атаманъ Леонтій Поздѣевъ былъ отправленъ на поиски въ Азовское море и донесъ, что турецкій флотъ стоитъ у Азова. Нечаянное нападеніе на турецкія суда увѣнчалось полнымъ успѣхомъ. Самъ государь вышелъ въ море на утлой казачьей лодкѣ, сопровождаемый сотнею подобныхъ же лодокъ. Въ этой битвѣ казаки въ первый разъ дрались въ виду русскаго царя и дрались съ неимовѣрною храбростью. Они взяли два турецкихъ корабля и богатую добычу: 50.000 червонцевъ, 70 пушекъ, 80 бочекъ пороху и много разнаго оружія. Воинскіе снаряды Петръ взялъ въ казну, а всю прочую добычу отдалъ казакамъ.

О такомъ небываломъ событіи, какъ посѣщеніе русскимъ царемъ береговъ Дона, сложилось нѣсколько преданій и сохранилась до сей поры народная пѣсня.

За участіе въ усмиреніи Астраханскаго мятежа, войско Донское было пожаловано честными и знатными войсковыми клейнотами, присланными Петромъ при грамотѣ своей отъ 21 февраля 1706 года. То были: серебряный вызолоченый перначъ съ каменьями, бунчукъ съ яблокомъ, съ доскою и съ трубою серебряною вызолоченными, знамя большое, писанное на камкѣ золотомъ, и шесть знаменъ камчатыхъ, станичныхъ, писанныхъ золотомъ и серебромъ. Казаки весьма дорожили этою царскою милостью, но еще болѣе были обрадованы разрѣшеніемъ Царя ходить въ бородахъ и носить какое угодно платье. Атаманъ Кочетовъ, посланный изъ Черкаска въ Москву съ схваченными астраханскими лазутчиками, вотъ что говорилъ на разспросахъ: „Мы, Донскіе казаки, пожалованы и взысканы великимъ государемъ передъ другими народами. Къ намъ по сіе время не прислано царскаго указу о бородахъ и платьяхъ. Мы и теперь носимъ платье по древнему своему обычаю, какое кому изъ насъ нравится: одни любятъ носить платье и обувь по черкесски и по калмыцки, другіе привыкли ходить въ русскихъ платьяхъ стародавняго обычая; что кому лучше хочется, тотъ такъ и дѣлаетъ, въ томъ между нами казаками распри или какого посмѣха не бываетъ. Нѣмецкаго же платья никто изъ казаковъ не носитъ, да и мастеровъ, которые умѣли бы дѣлать нѣмецкое платье, нѣтъ въ нашихъ городкахъ. Кромѣ изволенія государскаго, у насъ казаковъ и охоты нѣтъ къ нѣмецкому платью“.

Геніальный Петръ уступалъ казакамъ въ мелочахъ, поддерживалъ въ нихъ воинскій духъ, но въ то же время отлично понималъ необходимость насажденія гражданственности среди казаковъ, ибо война не могла уже давать имъ всего того, на что неустанно предъявляла свои требованія мѣстная жизнь. Народонаселеніе увеличивалось, потребности расширялись, развивалась семейная жизнь. Вопросы о пищѣ и одеждѣ становились вопросами насущными; царскаго хлѣбнаго жалованья было недостаточно, а для казны государевой выдача онаго становилась обременительною. Все всевеликое войско Донское не могло выходить въ походъ поголовно; нужно было оставаться кому нибудь дома, защищать родные городки и въ то же время добывать пропитаніе женамъ и дѣтямъ. Вопросъ о земледѣліи становился на очередь. Дѣятельный и трудолюбивый государь, проникавшій въ отдаленные уголки своего царства, былъ и на Дону, оставивъ слѣды своихъ заботъ о благосостояніи казачества въ станицѣ Пятіизбянской, Цимлянской и въ Черкаскомъ городкѣ.

По своему обычаю, Петръ познакомился съ выдающимися среди Донскаго казачества людьми, обласкалъ хорошихъ, пожурилъ кого нужно и всѣхъ училъ умному, доброму и полезному. Онъ повелѣлъ строить церкви и часовни, присылалъ священниковъ, запрещалъ казакамъ внѣбрачное сожительство, уничтожилъ старинный обычай вступать въ бракъ безъ совершенія церковнаго таинства.

За заботами о семейномъ строѣ слѣдовалъ рядъ мѣропріятій, имѣющихъ цѣлью улучшить хозяйственный бытъ казаковъ. Царь повелѣлъ казакамъ разводить сады и огороды и засѣвать столько хлѣба, сколько нужно для пропитанія населенія. При Петрѣ положено на Дону основаніе виноградарству, развившемуся нынѣ въ самостоятельный промыселъ; онъ же хлопоталъ и о разведеніи тутовыхъ деревъ, имѣя въ виду шелководство, которое на Дону не привилось.

Громадную историческую важность имѣетъ то обстоятельство, что царь не ограничивался однѣми приказаніями, онъ лично указывалъ какъ надо дѣлать то или другое и собственнымъ примѣромъ доказывалъ на сколько почтенно всякое полезное занятіе. Самъ полководецъ и въ то же время капитанъ, царь и работникъ, Великій Петръ своимъ примѣромъ убѣдилъ казаковъ, что вовсе не постыдно соединять мирныя занятія съ военнымъ ремесломъ и что одно другому не только не мѣшаетъ, а, напротивъ, помогаетъ.

Но и непреодолимая воля могучаго царя разбивалась подчасъ о препятствія, создаваемыя мѣстными условіями. Жизнь свободная, полная бранныхъ тревогъ и опасностей, но сулившая добычу, была слишкомъ еще заманчива для Донскаго казака, и не могъ онъ промѣнять ее сразу на трудовую жизнь земледѣльца.

Еще въ послѣдніе годы царствованія Алексѣя Михайловича на Донъ уходили раскольники, селившіеся преимущественно въ верховыхъ казачьихъ городкахъ, по Медвѣдицѣ и Бузулуку. Правительство требовало отъ казаковъ выдачи ихъ и другихъ бѣглыхъ людей еще въ 1675 г. Въ 1688 году царскою грамотою приказывалось главному войску „идти на Медвѣдицу, разорить городокъ, въ которомъ собрались воры и раскольники и хотятъ идти оттуда на рѣку Куму“. Подъ начальствомъ попа Досиѳея и Пафнутія, раскольники дѣйствительно ушли съ Дону на Куму. Ушедшіе же въ горы еще прежде возвратились къ тому времени подъ предводительствомъ Куземки Косаго и появились въ верховьяхъ Медвѣдицы, близь Тамбова и Козлова, и засѣли въ крѣпостяхъ. Противъ нихъ посланъ былъ атаманъ Осипъ Михайловъ, который „раскольниковъ смирялъ по верховымъ городкамъ и запольнымъ рѣчкамъ и чинилъ имъ наказаніе: отъ раскола унималъ, а непослушныхъ казнилъ смертію“.

Съ этого времени къ числу другихъ враговъ Донскаго казачества прибавляются раскольники, нападавшіе въ соединеніи съ ногайцами и азовцами на казачьи городки и раззорявшіе ихъ. Отважные предводители раскольниковъ Куземка и Левка Маноцковъ около 1690 года вошли въ сношеніе съ горскими владѣльцами и предложили имъ походъ на Донъ съ цѣлью согнать оттуда казаковъ, разорить Черкаскъ и другіе казачьи городки, населить ихъ раскольниками и татарами и, затѣмъ, отдаться въ подданство турецкаго султана. Плану этому не суждено было осуществиться вслѣдствіе несогласій, возникшихъ между раскольниками и ихъ союзниками.

Въ концѣ XѴII вѣка наплывъ поселенцевъ на Донъ изъ сосѣднихъ мѣстностей Россіи былъ до того великъ, что нѣкоторые пограничные съ войскомъ уѣзды совершенно запустѣли. Переселялись не только лица, искавшія казачьей воли и разсчитывавшія жить войною, но и мирные земледѣльцы. Они заняли въ пустѣ лежащія земли по Хопру, Медвѣдицѣ, Бузулуку, Донцу и впадающимъ въ Донецъ рѣкамъ: Бахмуту, Деркулу, Богучару, по обѣимъ Калитвамъ.

Въ 1703 г. посланы были на Донъ царскіе стольники для описи казачьихъ городковъ и для выселки съ Дону всѣхъ тѣхъ поселенцевъ, которые зашли туда послѣ 1695 года. Назначено было имъ и наказаніе: десятаго изъ нихъ посылать въ Азовъ на работы. Послѣ приведенія въ гласность казачьихъ городковъ и числа жителей въ нихъ, послѣдовала царская грамота о томъ, чтобы всѣ городки, построенные не по указу, на шляхахъ и по запольнымъ рѣчкамъ, свесть за Сѣверскій Донецъ, а новоприбывшихъ людей выслать въ украинные города. Царскому стольнику, присланному для наблюденія за исполненіемъ грамоты, повелѣно было обходиться съ казаками вѣжливо, не вымогать взятокъ и не требовать лишняго корму и подводъ.

Въ концѣ 1707 года прибылъ на Донъ для сыска бѣглыхъ князь Юрій Владиміровичъ Долгорукій, ознаменовавшій себя большою жестокостью. Казаки обвиняли его въ томъ, что онъ, вопреки царскому повелѣнію, разорилъ и пожегъ многіе казачьи городки, пыталъ ихъ и билъ кнутомъ, рѣзалъ имъ носы и губы; наругался надъ женами и вѣшалъ дѣтей по деревьямъ.

Вѣсть о жестокостяхъ Долгорукаго дошла до шведской границы, гдѣ стояли Донскіе полки подъ начальствомъ походнаго атамана Ивана Фролова, а также въ Польшу и Малороссію, гдѣ Донскіе казаки находились въ составѣ русской арміи подъ начальствомъ старшины Кумшацкаго. Всего въ то время за предѣлами войска на службѣ русскаго Царя состояло до 15.000 казаковъ, лучшихъ воиновъ. Оставшаяся на Дону голыдьба, прельщенная прелестными письмами атамана Булавина стала подъ его знамя. А между тѣмъ какъ волновалась голыдьба, Долгорукій дѣлалъ свое дѣло и успѣлъ собрать по казачьимъ городкамъ до 3.000 бѣглыхъ людей. Булавинъ напалъ на него ночью и истребилъ весь царскій отрядъ съ самимъ княземъ. Отсюда беретъ свое начало бунтъ, извѣстный подъ именемъ Булавинскаго. Для усмиренія бунта Петръ Великій отправилъ 20.000 войска подъ начальствомъ князя Василія Долгорукаго, роднаго брата князя Юрія. Но еще прежде, чѣмъ войска прибыли на Донъ, вѣрные царю казаки осадили Булавина въ Черкаскѣ, гдѣ онъ живымъ въ руки не дался, а видя, что дѣло его проиграно, застрѣлился. Когда князь Долгорукій подошелъ къ Черкаскому городку, всѣ казаки присягнули къ бунту не приставать.

Тѣмъ не менѣе, князь Василій счелъ своимъ долгомъ исполнить буквально строгій наказъ Петра Великаго: „всѣ казачьи городки, лежащіе по Донцу, Медвѣдицѣ, Хопру, Бузулуку и Иловлѣ сжечь и разорить до основанія, людей рубить и заводчиковъ сажать на колъ и колесовать, ибо сія сарынь ничѣмъ, кромѣ жестокости, не можетъ быть унята. Изъ письма калмыцкаго тайши къ царицынскому воеводѣ отъ 1708 г. узнаемъ: „я (т. е. тайша) Перекопскій городъ взялъ, да съ Хованскимъ разбили три городка: Паншинъ, Качалинъ и Иловлинъ, и казаковъ побили, а ниже пяти избъ съ казаками управляется бояринъ Долгорукій, а вверху по Дону казаковъ никого не осталось“.

Булавинскій бунтъ дорого обошелся Донскому казачеству. Болѣе 7.000 казаковъ было побито и казнено въ это время. Казачьи городки по Донцу, Айдару, Деркулу, Калитвамъ, по Медвѣдицѣ, Хопру, Бузулуку и Иловлѣ были сожжены. Казачьи земли по Донцу причислены къ Бахмутской провинціи, а въ верховьяхъ Хопра присоединены къ Воронежской губерніи. Къ довершенію казачьяго горя, послѣ Прутскаго договора Азовъ отданъ былъ обратно туркамъ и входъ въ Черное море закрытъ для казаковъ. Къ этому-то времени относится печальная народная пѣсня, въ которой сказывается горе всего русскаго казачества.

По возвращеніи туркамъ Азова и Таганрога, Петръ приказалъ въ двухъ верстахъ ниже Черкаска заложить крѣпость, или, какъ тогда выражались, транжаментъ. Эта крѣпость, если вѣрить Ригельману, выстроена столько-же для наблюденія за турками, сколько и для того, „чтобы внутреннія иногда шатости по тутошнему мѣсту присѣкать.“ Эта крѣпость чрезъ нѣсколько лѣтъ была переведена выше Черкаска на Васильевскіе бугры, а въ 1730 году — на берегъ Дона, между теперешними Ростовомъ и Нахичеванью. Крѣпость эта называлась св. Анны, а съ 1761 года св. Димитрія.

Со времени постройки крѣпости измѣняется характеръ сношеній верховнаго правительства съ войскомъ Донскимъ. Вмѣсто непосредственныхъ сношеній съ царемъ, при помощи съ одной стороны царскихъ грамотъ, а другой отписокъ войска прямо царю или въ посольскій приказъ, являются отношенія промеморіи, ордера, реляціи, — въ которыхъ первую роль играетъ комендантъ крѣпости.

Съ 1713 г. набѣги Кубанцевъ на Донскихъ казаковъ становятся весьма часты и опустошительны, такъ что до 1715 г. казаки насчитывали болѣе 2.500 своихъ воиновъ, томящихся въ плѣну у татаръ. Въ 1737 г. въ армію Миниха наряжено было 12.000 доброконныхъ и хорошо вооруженныхъ казаковъ, а въ слѣдующемъ снова повелѣвалось послать 4.000 конныхъ въ армію Миниха и въ армію Ласси 6.000 конныхъ и до 3.000 пѣшихъ. Такимъ образомъ всѣ служилые казаки состояли на дѣйствительной царской службѣ, не приносившей имъ добычи.

Кормиться остающимся дома престарѣлымъ казакамъ, женщинамъ и дѣтямъ можно было только отъ земледѣлія, но въ виду постоянныхъ набѣговъ Кубанцевъ, противъ которыхъ отважно бились славные въ исторіи Дона старшины Данило Ефремовъ и Иванъ Краснощековъ, земледѣліе было занятіемъ далеко не безопаснымъ. Жители выходили на работу съ оружіемъ въ рукахъ и нерѣдко съ мѣста работъ, вмѣстѣ со скотомъ своимъ, были угоняемы въ плѣнъ. Тяжелую долю несла въ это время казачка Донская. Вся работа легла на ея руки, ибо мужья, отцы, братья и взрослые сыновья, состояли на дѣйствительной службѣ. Изъ лѣнивой, изнѣженной женщины Дона, обстоятельства выработали энергичную, смѣлую, крѣпкую и неустанную въ работѣ, какою мы ее знаемъ и до сей поры. Она умѣла не пустить нужды въ домъ въ отсутствіи казака-кормильца, умѣла пріобрѣсти хлѣбъ и скотъ и умѣла сохранить свое имущество отъ степныхъ хищниковъ. Донская казачка съ такимъ-же искусствомъ управлялась съ вилами и косой, какъ и съ ружьемъ или шашкой.

Очевидно, при такихъ обстоятельствахъ, широкое развитіе земледѣлія или скотоводства, было дѣломъ невозможнымъ. И то уже хорошо, что эти отрасли добывающей промышленности шли кое-какъ, давая возможность не умереть съ голоду казачьимъ семействамъ.

Только въ 1738 г. формально разрѣшено было казакамъ ловить рыбу въ Азовскомъ морѣ и въ гирлахъ Дона, а въ 1742 г. это разрѣшеніе было повторено. Конечно, казаки занимались рыболовствомъ и безъ разрѣшенія правительства, но совершали оное тайкомъ, подъ страхомъ взысканія.

Изъ отписокъ этого времени, изъ народныхъ пѣсенъ видно, что казаки говорили языкомъ великорусскаго племени, съ примѣсью словъ малороссійскихъ, польскихъ и, особенно, татарскихъ. Многія названія обыденныхъ вещей въ домѣ, кушаній и одежды взяты прямо съ татарскаго языка. Таковы, напримѣръ: каймакъ, ченакъ, кубелекъ и др. Броневскій въ своей „Исторіи“ дѣлаетъ замѣчаніе о томъ, что даже въ концѣ XѴIII столѣтія въ Черкаскѣ женщины употребляли въ разговорахъ татарскія слова, что служило признакомъ хорошаго тона. Въ покроѣ одежды тоже подражали татарамъ. Но подражательность эта отнюдь не умаляла вражды казаковъ въ своимъ исконнымъ недругамъ. Послѣ знаменитаго въ исторіи Дона погрома Кумшацкой станицы около 1737 года, тогдашній войсковой атаманъ Фроловъ собралъ 9.500 конныхъ казаковъ и 1.500 пѣшихъ и, соединившись съ калмыцкимъ тайшей Дондукъ Омбо, выступилъ въ походъ противъ Кубанцевъ. Первыми дошли до Кубани 5.000 казаковъ на лучшихъ лошадяхъ, бросились вплавь, напали на татарскіе улусы, разорили и пожгли болѣе 1.000 кибитокъ и взяли богатую добычу: 1.000 плѣнныхъ, 2.000 лошадей и 5.000 рогатаго скота.

Казаки умѣли ловко мстить своимъ врагамъ, но еще долго суждено имъ бороться съ степными хищниками за свое существованіе, охраняя въ то же время предѣлы русской земли отъ набѣговъ татаръ и сражаясь въ русскихъ войскахъ далеко отъ береговъ Тихаго Дона.

Еще съ конца XѴII вѣка правительство русское стремилось все болѣе и болѣе втягивать Донское войско въ общую жизнь государства, а въ началѣ XѴIII столѣтія совершился важный переворотъ во внутреннемъ самоуправленіи войска.

Войсковой кругъ избиралъ ежегодно войсковаго атамана. Избранное разъ лицо могло оставаться въ своей должности нѣсколько лѣтъ сряду, но обрядъ избранія повторялся ежегодно. Петръ Великій нашелъ такой порядокъ неудобнымъ, ибо булавинскій бунтъ и нераспорядительность бывшаго въ то время атаманомъ Лукьяна Максимова поколебали довѣріе царя къ войсковому кругу. Ригельманъ говоритъ, что по прибытіи на Донъ, вскорѣ по усмиреніи булавинскаго бунта, Петръ Великій поставилъ въ войсковые атаманы Петра Ромазанова безсмѣнно. Въ 1715 году Ромазановъ умеръ и хотя войсковой кругъ избралъ атаманомъ Фролова, но насѣка вручена была Кумшацкому. Въ 1716 г. атаманомъ избранъ Василій Фроловъ, сынъ знаменитаго Фрола Минаевича, избираемаго атаманомъ въ теченіи 20 лѣтъ сряду. Только 26 февраля 1718 г., когда Фроловъ успѣлъ показать въ битвахъ съ татарами свои недюженныя способности, Петръ Великій повелѣлъ ему быть, по выбору всего войска, войсковымъ атаманомъ, впредь до указу. Василій Фроловъ умеръ въ, 1723 г. и войсковой кругъ еще разъ, но уже въ послѣдней, приступилъ къ выбору атамана. Избранъ былъ человѣкъ недостойный этого званія, нѣкто старшина Иванъ Матвѣевъ, почему атаманомъ повелѣно быть Андрею Лопатину, а пріемникъ Лопатина, Иванъ Фроловъ, уже вездѣ въ актахъ называется наказнымъ атаманомъ, такъ какъ назначенъ атаманомъ не но выбору войска, а по царскому указу. Именнымъ указомъ, даннымъ правительствующему сенату 4 марта 1738 года, старшина Данило Ефремовъ всемилостивѣйше жалуется въ чинъ войсковаго атамана, а на Донъ посылается грамота, въ которой сказано: „пожаловали мы войска Донскаго старшину Данилу Ефремова… къ оному войску Донскому настоящимъ войсковымъ атаманомъ“. Съ этого времени уже всѣ войсковые атаманы назначаются отъ правительства.

Съ назначеніемъ войсковыхъ атамановъ отъ правительства крѣпнетъ и увеличивается ихъ власть, увеличивается вліяніе старшинъ и въ равной мѣрѣ уменьшается значеніе войсковаго круга. Названіе старшины вмѣсто атамана встрѣчается въ первый разъ на Дону въ 1649 г. Вмѣстѣ съ постепеннымъ ограниченіемъ власти войсковаго круга, старшины присваиваютъ себѣ мало по малу право распоряжаться общественными дѣлами на равнѣ съ войсковыми атаманами. Въ 1754 г. у войсковаго круга отнято было право избранія старшинъ и званіе это обращается въ пожалованный отъ высшей власти чинъ. Въ атаманство двухъ Ефремовыхъ, Данилы и Степана, самостоятельнаго проявленія власти круга совсѣмъ не видно и хотя назначеніе есауловъ и дьяка совершалось по выбору круга, но самые выборы производились по желанію атамановъ.

Данило Ефремовъ — выдающаяся личность по своимъ военнымъ и особенно дипломатическимъ способностямъ — замѣчателенъ преимущественно тѣмъ, что ввелъ среди казаковъ строгую дисциплину, о чемъ свидѣтельствуетъ Высочайшая грамота 1759 г., коею Данило Ефремовъ пожалованъ въ тайные совѣтники.

Въ семилѣтней войнѣ участвовали 16.000 Донскихъ казаковъ, а въ слѣдующихъ затѣмъ польской — конфедератской и первой турецкой войско Донское выслало уже 20.000 воиновъ.

Назначенный Императрицею Елизаветою Петровною въ 1753 г. войсковымъ атаманомъ, при жизни отца своего Данилы, Степанъ Ефремовъ замѣчателенъ по своему огромному въ войскѣ вліянію, по особенной любви и уваженію, которыми пользовался какъ въ самомъ войскѣ, такъ и далеко за предѣлами его, а равно по своей роскошной, широко гостепріимной жизни, громаднымъ богатствамъ и трагической судьбѣ своей. Полновластный распорядитель Дона былъ сосланъ на вѣчное житье въ городъ Перновъ, гдѣ и умеръ въ заточеніи.

Мы пишемъ не біографическій очеркъ и не исторію Донскаго войска, почему изъ временъ атаманства Степана Ефремова отмѣчаемъ только факты, имѣющіе бытовое значеніе. Въ ряду ихъ первое мѣсто занимаетъ устройство въ войскѣ дѣлъ духовныхъ и народнаго образованія. Въ XѴII и въ началѣ XѴIII столѣтія духовными дѣлами на Дону распоряжался войсковой кругъ. Казаки принимали священниковъ и смѣняли ихъ по своему усмотрѣнію. Какъ особенное сословіе духовенство вовсе не существовало въ предѣлахъ войска. Поселившіеся на Дону духовныя лица зачислялись въ казаки и дѣти ихъ несли военную службу. Грамотѣи изъ старыхъ казаковъ, свою службу отслужившихъ, поступали въ духовные, что не избавляло ихъ дѣтей отъ службы военной. Въ XѴI и въ началѣ XѴII вѣка войско по духовнымъ дѣламъ зависѣло отъ патріарха Московскаго или Епископа Крутицкаго. Петръ Великій въ 1720 году подчинилъ войско Воронежской епархіи. Въ Высочайшей грамотѣ, по этому поводу, между прочимъ, сказано: „Денежнаго сбору съ вѣнечныхъ памятей ему, митрополиту (Воронежскому), на нихъ, Донскихъ казаковъ, не кладывать, для того, что съ Донскихъ казаковъ не токмо никакихъ государевыхъ податей и сборовъ не бывало и нынѣ не сбирается, но еще и жалованье имъ повсягодно высылается“.

Когда изданъ былъ указъ о записаніи въ подушный окладъ дѣтей священно и церковно служителей, войско отказалось отъ переписи на томъ основаніи, что „всѣ оные служатъ на войсковомъ жалованьѣ и многіе по возрастѣ воспринимаютъ казачью службу“. Преосвященный Тихонъ въ 1765 г. жаловался въ синодъ, что „войско въ духовныя дѣла вступаетъ, къ церквамъ въ дьячки, въ понамари опредѣляетъ и граматы даетъ“. А войско просило Воронежское епархіальное начальство до дѣтей Донскаго духовенства не касаться, ибо „церковные причетники, по разсмотрѣніи и опредѣленіи войска, производятся изъ казаковъ и казачьихъ дѣтей“.

Изъ этой отписки явствуетъ, что въ войскѣ въ это время было достаточное число грамотныхъ людей, ибо нельзя-же допустить, чтобы на мѣста причетниковъ назначались люди совершенно неграмотные. Отсюда недалеко до вывода, что на Дону въ XѴIII вѣкѣ были первоначальныя школы. И дѣйствительно, еще въ началѣ XѴIII вѣка мы встрѣчаемъ указанія въ актахъ о существованіи школъ „для ученія божественныхъ книгъ“. Въ 1746 г. возникла мысль объ учрежденіи на Дону семинаріи на счетъ войсковой казны, о чемъ говорится въ грамотѣ Елисаветы Петровны отъ 14-го августа. Есть основаніе предполагать, что духовное училище открыто въ Черкаскѣ въ 1757 г. и существовало, по всей вѣроятности, до учрежденія на Дону перваго свѣтскаго учебнаго заведенія „главнаго народнаго училища“, открытаго въ 1790 году.

Ко времени же Степана Ефремова относятся и первыя распоряженія правительства объ устройствѣ черкасъ, т. е. крестьянъ, въ разное время поселившихся на казачьихъ земляхъ. Еще въ 1763 г. указомъ Анны Іоанновны строго воспрещалось селить въ казачьихъ городкахъ малороссіянъ изъ слободскихъ полковъ. Но указы, повторявшіеся съ того времени очень часто, могли остановить движенія переселенцевъ, коихъ привлекали слухи о привольной на Дону жизни. Донскимъ старшинамъ, успѣвшимъ занять свободныя войсковыя земли своими хуторами, переселеніе малороссіянъ было очень выгодно, ибо эти послѣдніе записывались подъ ихъ высокую руку. Первымъ Донскимъ помѣщикомъ, если можно такъ выразиться, является самъ атаманъ Степанъ Ефремовъ, за именемъ котораго было записано до 50 семействъ. Въ числѣ дворовой прислуги, жившей при дворахъ Степана Ефремова и доставшейся ему еще отъ отца его, мы встрѣчаемъ людей разныхъ національностей и вѣръ: Иванъ Татаринъ, Алексѣй Сказочный, Ѳедоръ Армянинъ, Василій Калмыкъ, Аноха изъ малороссіянъ, Иванъ Плутишка, Петръ Бугай, Степанъ Калмыкъ, Семенъ Салтанъ, Афанасъ Татаринъ, Прусакъ, баба Армянка и пр. Не мало крестьянъ было записано также и за бригадиромъ Краснощековымъ, который открыто принималъ на свои хутора бѣглыхъ, давалъ каждому изъ нихъ по 5 р. на обзаведеніе и освобождалъ отъ всякихъ работъ на себя въ теченіи 5 лѣтъ. Въ старшинскихъ хуторахъ жилось очень легко, что видно изъ отписокъ, посылаемыхъ переселенцами своимъ землякамъ, коимъ они обыкновенно говаривали: „никакихъ поборовъ и тягостей у насъ не бываетъ“.

Въ 1762 году назначена коммисія для осмотра старшинскихъ хуторовъ и произведена перепись живущихъ на нихъ людей разнаго званія. Коммисія эта открыла на старшинскихъ земляхъ 232 хутора и установила тотъ фактъ, что кромѣ черкасъ и бѣглыхъ людей разнаго званія за старшинами числились великорусскіе крестьяне, купленные у помѣщиковъ на выводъ. Всѣхъ крестьянъ по этой переписи, совпавшей по времени съ третьей ревизіей, оказалось 20.422 души, записанныхъ въ семигривенный окладъ. Въ перепись вошли всѣ крестьяне, какъ жившіе при станицахъ, такъ и у частныхъ лицъ, и стали называться съ этого времени приписными, сказочными подданными. Болѣе подробная перепись крестьянъ произведена въ 1782 г., по которой показано за частными лицами: великороссійскихъ крестьянъ 1.106 душъ и малороссіянъ 19.123 души, да за станицами 7.456 душъ.

Честолюбивый атаманъ Степанъ Ефремовъ, въ заботахъ о расширеніи своей власти, домогался сосредоточиванія въ своихъ рукахъ не только управленія военною и гражданскою частями войска, но и войсковыми финансами. Въ бытность свою въ 1765 г. въ Петербургѣ онъ представилъ проектъ кореннаго преобразованія во внутреннемъ управленіи войска, которое сводилось, въ общихъ чертахъ, къ нижеслѣдующему: 1) въ войсковой канцеляріи засѣдаютъ, по назначенію атамана и подъ его предсѣдательствомъ, 8 искуссныхъ и свѣдующихъ въ законахъ старшинъ, для завѣдыванія текущими военными и гражданскими дѣлами; 2) все войско Донское раздѣляется на 20 постоянныхъ полковъ, по 600 челов. въ каждомъ и по 100 резервныхъ, готовыхъ выступить во всякое время, въ нѣсколько дней, по первому требованію; платье служащіе казаки должны имѣть казачье одноцвѣтное. Остающіеся, за выходомъ на службу 12.000 рядовыхъ, казаки должны охранять русскія границы и казачьи городки отъ набѣговъ татаръ. Атаману предоставляется право назначенія полковниковъ, старшинъ и другихъ чиновъ въ полки. Судъ и расправа въ полкахъ производятся по войсковой канцеляріи. Какъ на финансовые источники атаманъ Ефремовъ указываетъ на слѣдующіе: 1) назначаемое въ подарки станицамъ, посылаемымъ въ Петербургъ, передать въ распоряженіе войсковой канцеляріи; 2) семигривенный окладъ съ черкасъ причислить къ войсковой суммѣ, и 3) половину войсковыхъ доходовъ, изъ 20т., зачислять въ войсковую-же сумму.

Степанъ Ефремовъ арестованъ въ 1772 году, а въ 1773 назначена коммисія по Череповскому возмущенію, т. е. по недоразумѣніямъ, возникшимъ среди казаковъ по поводу ареста Ефремова генераломъ Череповымъ. Въ 1774 году Высочайшею грамотою войску Донскому объявлялось, что „всѣ слѣдствія по дѣлу о взятіи Ефремова повелѣно оставить и уничтожить, казаковъ, содержащихся по симъ дѣламъ подъ стражею, выпустить и простить“. „И все сіе милостивое наше соизволеніе“ говорилось въ грамотѣ — „учинилось въ разсужденіи вѣрной и усердной службы войска Донскаго, намъ оказанной въ сей (турецкой) войнѣ“.

Вообще начало третьяго столѣтія существованія войска чрезвычайно богато печальными событіями и, по всей справедливости, считается самымъ тяжелымъ для него временемъ. Въ 1773 году, на позорномъ поприщѣ мятежа, является Донской казакъ Емелька Пугачевъ и въ то время, какъ казакамъ приходилось охранять верховыя станицы отъ шаекъ Пугачева, съ юга имъ угрожалъ Крымскій ханъ Девлетъ-Гирей, подговаривавшій ногайскихъ татаръ въ нападенію, 22.000 казаковъ бились съ турками за Дунаемъ, нѣсколько полковъ находилось на Кубани, а часть дѣйствовала въ войскахъ, отправленныхъ противъ Пугачева. Къ довершенію бѣдъ 1773 годъ былъ совершенно неурожайный и голодъ повсюду давалъ себя чувствовать оставшимся на Дону женщинамъ, старикамъ, малолѣткамъ и раненымъ, такъ что станицы неоднократно писали „мы пришли въ крайнее разореніе и бѣдность“.

Поиски Пугачева за Волгой были поручены полковнику Алексѣю Иловайскому, который быстро бросился въ погоню за самозванцемъ съ 400 Донскихъ казаковъ и, растерявъ въ безводной степи половину людей своихъ, подскакалъ въ Яицку, гдѣ первый и принялъ Пугачева, выданнаго его приверженцами. За свой подвигъ А. И. Иловайскій награжденъ чиномъ армейскаго полковника и въ 1775 году назначенъ войсковымъ атаманомъ. Съ назначеніемъ Иловайскаго тѣсно связано коренное преобразованіе во внутреннемъ управленіи войска. Съ этого-же времени и до конца своей жизни на дальнѣйшую судьбу онаго имѣлъ преобладающее вліяніе князь Потемкинъ, по своему званію главнокомандующаго всею легкою конницею и намѣстника астраханскаго, новороссійскаго и азовскаго. Войско Донское было подчинено главному начальствованію Потемкина вскорѣ послѣ паденія Степана Ефремова, но турецкая война и пугачевскій бунтъ мѣшали ему заняться устройствомъ войска.

Съ назначеніемъ атаманомъ Алексѣя Иловайскаго (къ слову сказать, назначеннаго Высочайшимъ указомъ, хотя назначеніе это вполнѣ зависѣло отъ Потемкина „дабы придать подобающее посту сему уваженіе и соединенную съ тѣмъ народную довѣренность“), — первымъ актомъ дѣятельности Потемкина въ 1775 г. было учрежденіе въ войскѣ гражданскаго управленія подъ именемъ Войсковой Канцеляріи, коей предоставлены были права высшаго судебно-административнаго мѣста. Потемкинъ указалъ неудобства въ прежнемъ управленіи, обративъ свое вниманіе на смѣшеніе гражданскихъ и земскихъ дѣлъ вмѣстѣ съ военными, подъ неограниченною властью атамана, и войсковое гражданское правительство, согласно его плана, было образовано на началахъ раздѣленія власти. Войсковой канцеляріи ввѣрено все хозяйственное внутреннее управленіе, сборъ всѣхъ установленныхъ доходовъ и производство расходовъ и предоставлено „гражданскому суду подлежащія дѣла производить по генеральному во всемъ государствѣ установленію, съ соблюденіемъ данныхъ оному войску привилегій“. Войсковой атаманъ, подчиненный главнокомандующему, управлялъ военною частью независимо; въ гражданскомъ же правительствѣ, или войсковой канцеляріи, атаманъ предсѣдательствовалъ, а дѣла рѣшались по большинству голосовъ; въ канцеляріи присутствовали два старшины по назначенію отъ правительства и четыре до выбору казаковъ. Эти послѣдніе избирались на одинъ годъ. Всѣмъ чинамъ канцеляріи производилось жалованье изъ войсковыхъ доходовъ.

Учрежденіемъ этого управленія разъ навсегда рушились права войсковаго круга. Словесный судъ по обычаю замѣненъ судомъ формальнымъ по писаннымъ, общимъ для всей Имперіи, законамъ. Власть атамана весьма ограничена, а честолюбію казаковъ выдающихся способностей открыта широкая дорога. Отнынѣ войсковые старшины уже не ограничивались одобреніемъ общественнаго мнѣнія, а искали правъ русскаго дворянства. Массѣ казаковъ не нравилось такое возвышеніе старшинъ и правительство по отношенію въ выдачѣ наградъ дѣйствовало съ большою осторожностью. Тѣмъ не менѣе войсковые старшины и полковники, командовавшіе уже въ походахъ полками, получили штабъ-офицерскіе чины по табели; тѣхъ-же изъ старшинъ, которые впредь будутъ командовать полками и носить званіе казачьихъ полковниковъ, постановлено считать заурядъ младшими передъ армейскими секундъ-майорами, но выше капитана. Есауловъ и сотниковъ, состоящихъ въ полкахъ „признавать и принимать прилично офицерскому чину“. Самаго Иловайскаго, по утвержденіи въ званіи войсковаго атамана, повелѣно „считать въ сей степени противъ 4-го класса чиновъ арміи“.

Замѣчательно стремленіе этого атамана къ развитію на Дону просвѣщенія. Только что принявши свое званіе, онъ уже хлопочетъ о предоставленіи донскимъ уроженцамъ права поступать въ недавно открытый Московскій университетъ. Потемкинъ весьма благосклонно взглянулъ на это ходатайство и еще въ томъ-же 1775 г. четыре донскихъ воспитанника отправлены въ университетъ.

Въ 1783 г. крымскій ханъ отказался отъ престола въ пользу Россіи и Высочайшій манифестъ отъ 8-го апрѣля возвѣстилъ о присоединеніи къ Россіи Крыма, Тамани и Кубани, а закубанскій походъ Суворова, въ которомъ принимало участіе все войско Донское, закончилъ собою вѣковую борьбу казаковъ съ ногаями. Съ того времени казачьи станицы не разоряются болѣе непріятелемъ, не гремятъ вѣстовыя пушки съ раскатовъ черкаскаго городка, но служба казаковъ, какъ сберегателей границъ русскаго царства, еще не кончилась. Для закрѣпленія границъ и расширенія предѣловъ русскаго царства, Донскіе казаки считались самыми надежными поселенцами, составляющими прочный оплотъ противъ непріятельскихъ вторженій. Еще при Петрѣ Великомъ выслано было съ Дону 1.000 семействъ для охраны русскихъ владѣній на Кавказѣ, около Каспійскаго моря. Въ царствованіе Анны Іоанновны вызвано съ Дону 1.057 семействъ для поселенія на Царицынской линіи. Переселеніе въ Азовскую и Таганрогскую крѣпости при Екатеринѣ Великой въ 1770 г. вызвало народное волненіе, ибо по самому существу своему не могло быть исполнено буквально по краткости времени, назначеннаго для переселеній, и неясности самыхъ инструкцій. Къ тому же присоединились толки „о регулярствѣ“, т. е. объ обращеніи всѣхъ казаковъ въ регулярныя войска. Самое переселеніе не состоялось, но жертвъ войску оно стоило не мало. Еще большее волненіе вызвало задуманное въ 1792 г. переселеніе на Кубанскую линію. Командующій войсками въ томъ краю Гудовичъ хотѣлъ выстроить противъ горскихъ черкесовъ рядъ редутовъ и крѣпостей и населить ихъ хоперскими и волжскими казаками, а въ высшихъ правительственныхъ сферахъ рѣшено было оставить съ этою цѣлью 6 донскихъ полковъ, состоящихъ тамъ на службѣ и выслать къ казакамъ ихъ семейства. Казаки этого распоряженія исполнить не хотѣли и бѣжали на Донъ, ссылаясь на то, что „по жеребу и очереди мы должны переселяться, а безъ жереба не хотимъ“. По этому дѣлу атаманъ выѣзжалъ въ Петербургъ ходатайствовать за ослушниковъ и получилъ Высочайшій рескриптъ объ отмѣнѣ переселенія 6 полковъ и о прощеніи ослушниковъ, „снисходя къ древнему Донскому обряду“. Къ переселенію на Кубань назначено было 3т. казаковъ съ ихъ семействами, т. е. болѣе 1/10 всего войска Донского, такъ какъ въ то время всѣхъ служилыхъ казаковъ считалось 28.138 чел. Чтобы не обезлюдить войска, предположено было къ переселенію 800 семействъ малороссіянъ, недавно въ казаки причисленныхъ. Но и это распоряженіе было встрѣчено съ большимъ неудовольствіемъ и станицы Есауловская, Кобылянская, Пятіизбянская, Верхне и Нижне-Чирскія открыто возстали противъ распоряженій правительства. Пришлось употребить силу для усмиренія бунта. Подъ начальствомъ князя Щербатова выступили противъ укрѣпившихся въ станицѣ Есауловской бунтовщиковъ 5 полковъ и 4 баталіона пѣхоты, 1.000 Донскихъ казаковъ подъ командою генерала Мартынова и 3 Чугуевскихъ полка подъ командою генерала Платова. Бунтующія станицы были заняты почти безъ сопротивленія съ ихъ стороны, 48 старшинъ и 298 казаковъ закованы въ кандалы, а 1.645 человѣкъ наказаны плетьми. Главнымъ виновникомъ возмущенія оказался есаулъ Рубцовъ, который, послѣ наказанія кнутомъ, и былъ сосланъ въ Сибирь.

Видя съ какими препятствіями и жертвами сопряжено выселеніе казаковъ съ Дону, правительство отмѣнило и второе свое распоряженіе, ограничившись высылкой только тысячи семействъ, ибо „въ отправленныхъ тысячи семьяхъ состоитъ мужеска и женска пола 4.701 душа, то сіе количество можетъ быть совершенно достаточнымъ“.

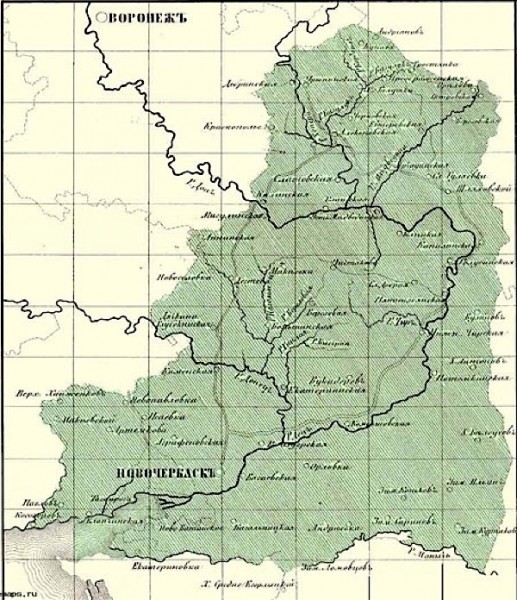

1793 годъ ознаменовался великою милостью Императрицы къ войску Донскому, полки котораго отличились въ русскихъ арміяхъ противъ турокъ и шведовъ, „безстрашно слѣдуя па приступы крѣпостей и опровергая превосходныя силы непріятельскія въ полевыхъ сраженіяхъ“. Въ видѣ особенной награды войску, дарована оному въ этомъ году Высочайшая грамота на владѣемую имъ землю. Карта земель войска Донскаго Высочайше утверждена была еще въ 1786 году. Іюня 3-го 1793 г. депутаты войска Донскаго, бригадиръ Дмитрій Иловайскій и арміи полковникъ Иванъ Яновъ, получили изъ собственныхъ рукъ Ея Величества Высочайшую грамоту и планъ на землю. Вручивъ при этомъ депутатамъ хлѣбъ-соль, Екатерина повелѣла раздѣлить ее на мелкія части и раздать по всѣмъ станицамъ и хуторамъ, при чемъ высказала свое желаніе, чтобы всецѣло принадлежащая войску земля, подобно хлѣбу-соли, была дружелюбно раздѣлена между всѣми Донцами.

На встрѣчу депутатовъ, къ границамъ войска, высланъ былъ почетный караулъ, а по приближеніи ихъ къ городу сдѣланъ залпъ со всѣхъ Черкаскихъ бастіоновъ. Собрался по старинному обычаю войсковой кругъ, въ которомъ дьякъ прочелъ грамоту, а войсковой атаманъ поцѣловалъ Высочайшую подпись. За тѣмъ отслуженъ молебенъ, за которымъ освящена хлѣбъ-соль. Эту хлѣбъ-соль раздѣляли па 6-ть частей и одна изъ нихъ, раздѣленная на мельчайшія части, была роздана присутствующимъ, а съ остальными, для раздачи въ станицахъ, командированъ премьеръ-майоръ Ефремовъ.

Въ 1796 г. скончался, бывшій въ теченіи 21 года атаманомъ, А. И. Иловайскій. На его мѣсто Императоръ Павелъ назначилъ стараго генерала Ѳедора Денисова, но онъ отказался, ссылаясь на свою малограмотность и просилъ государя назначить атаманомъ, генерала Орлова, женатаго на дочери Денисова. Орловъ оставался атаманомъ до 1801 г., когда на мѣсто его назначенъ М. И. Платовъ, знаменитый въ лѣтописяхъ отечественной войны 1812 года. Первымъ дѣломъ Павла 1-го на Дону было уничтоженіе гражданскаго правительства, основаннаго по мысли Потемкина, и возвращеніе къ порядкамъ старой войсковой канцеляріи, дѣйствовавшимъ до 1755 года. По объявленіи Высочайшаго повелѣнія въ войсковомъ кругу, древняя войсковая канцелярія была открыта. Присутствующимъ въ ней состоялъ войсковой атаманъ, вѣдавшій какъ военныя, такъ и гражданскія дѣла, а членами считались всѣ наличные старшины. Перемѣны, сдѣланныя Потемкинымъ, не нравились государю, „яко клонящіеся къ истребленію общественнаго порядка вещей“. Отнынѣ всѣ бумаги должны были писаться на имя войсковаго атамана и войска Донскаго, а въ станичныхъ правленіяхъ возстановленъ древній порядокъ на началахъ широкаго самоуправленія.

Послѣ Есауловскаго возмущенія, во многихъ станицахъ, вмѣсто выборныхъ атамановъ и судей, назначены были таковые наказнымъ атаманомъ Мартыновымъ. По возстановленіи древняго порядка управленія, были возстановлены со всѣми старинными обычаями и выборы должностныхъ лицъ. Въ помощь атаману Орловъ совѣтывалъ выбирать въ каждой станицѣ четырехъ расторопныхъ людей для словеснаго судопроизводства. Главнѣйшая обязанность атамана станичнаго состояла въ исполненіи распоряженій сыскныхъ начальствъ и въ производствѣ словеснаго судебнаго разбирательства.

Здѣсь кстати сказать, что еще въ половинѣ XѴIII столѣтія для розысканія бѣглыхъ было назначено войсковымъ атаманомъ нѣсколько старшинъ для сыску бѣглыхъ, изъ которыхъ каждый имѣлъ свой отдѣльный участокъ. Къ концу столѣтія старшины для сыску бѣглыхъ были замѣнены особенными учрежденіями, извѣстными подъ названіемъ сыскныхъ начальствъ. Чрезъ эти-то начальства и сносилась администрація войсковая съ станичными правителями.

Вѣдѣнію общаго собранія казаковъ въ станицахъ, собиравшемуся въ праздничные дни, подлежали тяжебныя дѣла на сумму не свыше 50 руб., причемъ недовольная сторона имѣла право переносить свое дѣло въ сыскное начальство. Станичные атаманы и старики судили дѣла по мелкимъ воровствамъ, по порубкѣ лѣса, захватамъ земель и наказывали виновныхъ денежнымъ штрафомъ.

Орловъ совѣтуетъ казакамъ блюсти старинную простоту и избѣгать тяжбъ и ябедъ. По старинному обычаю, какъ свидѣтельствуетъ Е. Кательниковъ, мелкіе проступки наказывались напоемъ, т. е. виновные поили на свой счетъ какъ сторону, признанную судьями правою, такъ и самыхъ судей. Орловъ, въ своей подробной инструкціи, предлагаетъ за мелкіе проступки взыскивать денежные штрафы, „а отнюдь не должны наповать пойломъ, ибо сіе весьма подло“.

Въ 1796 году состоялся Высочайшій указъ, закрѣпляющій крестьянъ на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они поселились; но еще до 1811 года Донскіе чиновники пользовались правомъ переселять на Донскія земли крестьянъ, купленныхъ въ другихъ губерніяхъ. Со времени другаго указа 1798 г. ведетъ на Дону свое начало жалованное дворянство, какъ сословіе рѣзко выдѣлившееся изъ среды казаковъ. Примѣры пожалованія чинами Донскихъ старшинъ были и въ прежнее время, но чины жаловались очень рѣдко и развѣ только особенно выдающимся начальникамъ военныхъ отрядовъ. Всѣ остальные чины назначались по выбору самыхъ казаковъ и во время службы числились заурядъ, а по возвращеніи на Донъ, слагали съ себя офицерское званіе и обращались въ ряды простыхъ казаковъ. Указомъ 1798 г. повелѣвалось „признавать ихъ чинами по слѣдующей табели, сохраняя имъ по службѣ прежнее ихъ названіе въ войскѣ Донскомъ: войсковыхъ старшинъ майорами, есауловъ ротмистрами, сотниковъ поручиками, хорунжихъ корнетами“.

Въ январѣ 1801 г. войско, по повелѣнію Императора, выставило еще небывалое поголовное ополченіе въ знаменитый въ его лѣтописяхъ Оренбургскій походъ; 22.507 человѣкъ были собраны въ теченіи одного мѣсяца и выступили вмѣстѣ съ 44.000 лошадей. Февраля 20, имѣя во главѣ войсковаго атамана, тронулось все войско Донское „до послѣдняго“ и менѣе чѣмъ въ мѣсяцъ прошло 685 верстъ. У вершинъ рѣки Иргиза полученъ былъ манифестъ о восшествіи на престолъ новаго Императора и повелѣніе возвратить казаковъ на Донъ. Въ апрѣлѣ казаки достигли предѣловъ войска и были распущены по домамъ.

Въ томъ же году скончался Орловъ и вмѣсто него войсковымъ атаманомъ назначенъ генералъ-лейтенантъ, впослѣдствіи графъ, М. И. Платовъ, извѣстный на Дону еще послѣ славной битвы съ ногаями на р. Калалахъ въ 1773 г.

При Платовѣ опять преобразована войсковая канцелярія Высочайшимъ указомъ 1802 г. Подъ предсѣдательствомъ войсковаго атамана въ ней присутствуютъ два непремѣнныхъ члена и четыре асессора, избираемыхъ дворянствомъ на три года. Канцелярія составляетъ одно нераздѣльное присутствіе, но для успѣшнаго хода дѣлъ подраздѣляется на три экспедиціи: воинскую, гражданскую и экономическую.

Этимъ указомъ утверждено за Донскимъ дворянствомъ право назначать, по своему выбору, во всѣ въ войскѣ присутственныя мѣста; за казаками же оставлено только право избранія должностныхъ лицъ станичнаго самоуправленія.

Встарину, во время частныхъ непріятельскихъ набѣговъ, положеніе Черкаска считалось выгоднымъ стратегическимъ пунктомъ; но въ отношеніи гигіеническомъ положеніе его крайне неудобно. Послѣ каждаго разлива рѣкъ Дона и Аксая, окружаемый въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ водою, оставляющею по спадѣ долго гніющія органическія вещества, старый Черкаскъ не могъ похвалиться хорошимъ климатомъ. По этому не разъ уже и прежде возникала мысль о перенесеніи главнаго управленія войска въ другое мѣсто. А. И. Иловайскій думалъ перенести городъ къ Мертвому Донцу, гдѣ нынѣ Гниловская станица. Но онъ встрѣтилъ серьезныя препятствія въ историческихъ воспоминаніяхъ казаковъ, тѣсно связанныхъ съ мѣстомъ, бывшимъ центромъ Донскаго казачества въ теченіи болѣе полутора столѣтія. Вотъ почему и Платовъ, которому принадлежитъ мысль о перенесеніи города, прежде пытался искусственными сооруженіями оградить его отъ наводненія. Вызваны были инженеры, но работы шли крайне неуспѣшно, и въ 1804 г., по представленію атамана, послѣдовалъ Высочайшій указъ, но которому присланъ былъ инженеръ-генералъ Деволанъ осмотрѣть мѣсто для новаго города. Таковое мѣсто скоро выбрано и въ 1805 г. заложенъ Новочеркаскъ, куда 9-го Мая 1806 г., по особому торжественному церемоніалу, перенесены всѣ войсковыя регаліи, зерцало присутственныхъ мѣстъ и переведены всѣ войсковыя учрежденія.

Въ войну съ французами 1805–1807 гг. въ составѣ дѣйствующей русской арміи находилось 13 казачьихъ полковъ пятисотеннаго состава, а въ памятный 1812 годъ вышло все мужское населеніе войска съ 15 и до 60-лѣтняго возраста.

Въ атаманство Платова, помимо преобразованной войсковой канцелярій, были учреждены еще три экспедиціи: одна для межевыхъ дѣлъ, другая для полиціи г. Новочеркаска и третья — сыскное начальство, соотвѣтствующее земскимъ въ Имперіи судамъ. Потомъ всѣ эти экспедиціи уничтожены, за исключеніемъ полицейской, имѣющей характеръ управы благочинія. Сыскныя начальства преобразованы на подобіе уѣздныхъ земскихъ судовъ и сокращены въ числѣ съ девяти на семь. Члены сыскныхъ начальствъ, подобно асессорамъ войсковой канцеляріи, избирались войсковымъ дворянствомъ на три года, а утверждались въ должностяхъ войсковою канцеляріею. Въ 1815 г. опять сдѣланы новыя измѣненія въ войсковыхъ учрежденіяхъ: гражданская экспедиція упразднена, а вмѣсто оной учреждено новое, независимое отъ войсковой канцеляріи, присутственное мѣсто подъ названіемъ „департамента суда и расправы“ на общемъ основаніи палатъ уголовной и гражданской, подъ предсѣдательствомъ одного непремѣннаго судьи и трехъ асессоровъ, по выборамъ чрезъ каждые три года.

III.

Въ 1818 году скончался графъ Платовъ и вмѣсто него войсковымъ атаманомъ назначенъ Андріанъ Карповичъ Денисовъ, со времени котораго открывается новая эпоха во внутреннемъ развитіи Донскаго казачества. Еще графъ Платовъ думалъ о необходимости кореннаго преобразованія всѣхъ частей гражданскаго на Дону управленія, а Денисовъ, вступивши въ атаманство, сразу очутился лицомъ къ лицу съ величайшимъ хаосомъ безпорядковъ и неурядицъ. Старый до-петровскій порядокъ окончательно рушился, преобразовательныя идеи Петра Великаго доживали свой вѣкъ, а погромъ послѣ булавинскаго бунта, истребившій половину тогдашняго, служилаго состава Донскаго населенія, оставилъ по себѣ историческимъ послѣдствіемъ фатальное отношеніе массъ къ кореннымъ началамъ своего благоустройства.

Въ 1818 году на душу мужскаго пола казачьяго населенія приходилось по 82 десятины удобной земли, но многія станицы до того были стѣснены въ своемъ поземельномъ довольствіи, что располагали отъ 11 до 8 и даже до 6 десятинъ на душу. Между тѣмъ усилившееся помѣстное дворянство захватило въ свое пользованіе огромныя пространства земель, такъ что на каждую ревизскую душу крѣпостныхъ крестьянъ приходилось отъ 100 до 300–500 и даже до 1.000 десятинъ. Калмыки свободно кочевали на всемъ пространствѣ задонскихъ степей, разводя безчисленныя стада скота и лошадей; съ ними соперничали помѣщики, захватывая произвольно громадныя пространства земель, переселяя на нихъ крестьянъ и, вмѣстѣ съ коневодствомъ и скотоводствомъ, усиленно занимавшіеся земледѣліемъ. Помѣщики считали свои стада тысячами или многими сотнями головъ, тогда какъ въ общемъ на 10 душъ казачьяго населенія приходилось по 5 лошадей, по 14 штукъ рогатаго скота и по 36 овецъ. О службѣ казаковъ о двуконь не могло быть и рѣчи; напротивъ, въ случаѣ поголовнаго ополченія неминуемо сказался бы недостатокъ въ лошадяхъ и ихъ пришлось бы покупать за предѣлами войска или у Донскихъ же помѣщиковъ. Хлѣба высѣвалось по 1 четверти на душу, а собиралось по 5 четв. Экономическая неправда охватывала казаковъ, а за нею по пятамъ шло обѣдненіе народныхъ массъ и неимовѣрное процвѣтаніе, выдѣлившейся въ особое сословіе, войсковой старшѝны. Живя въ скромномъ домикѣ, добывалъ свой хлѣбъ съ незначительнаго по тому времени земельнаго пая казакъ, и, въ тоже время, дворянство Донское, владѣя 150т. душъ крестьянъ обоего пола, раскинуло свои обширныя помѣстья на привольныхъ степяхъ и устроило ихъ съ роскошными барскими затѣями, заведя сады, оранжереи, пѣвчихъ, музыкантовъ, неимовѣрное количество собакъ и лошадей для охоты и всѣ прочіе атрибуты канувшаго въ вѣчность крѣпостнаго права.

Неправда царила вездѣ: въ судахъ, пристрастныхъ къ сильнымъ и богатымъ, въ войсковой канцеляріи, тянувшей дѣла свои съ необычайною медленностію, въ финансовой части, гдѣ никто не зналъ подлинно войсковыхъ доходовъ и расходовъ. Невѣдѣніе въ соединеніи съ небрежностью доходило до того, что штатныхъ расходовъ показывалась 250.000 руб. въ годъ, а нештатные, назначаемые по волѣ войсковаго атамана, доходили до 727.000 р. По отношенію къ отправленію военной службы не соблюдалась очередь въ назначеніи казаковъ на службу, инструкція Донскимъ полкамъ не соотвѣтствовала дѣйствительному положенію дѣла; увольненіе казаковъ на льготу зависѣло отъ случая и отъ личныхъ воззрѣній начальства.

Въ такомъ положеніи оставилъ войско безусловно храбрый и искусный генералъ, проницательный и умный государственный дѣятель, графъ Платовъ. Что онъ понималъ положеніе дѣлъ, на это есть указанія въ его желаніи преобразованій; но, возвратившись на Донъ послѣ компаніи 1814 г., старый атаманъ, окруженный почетомъ, въ ореолѣ воинской славы, захотѣлъ быть можетъ отдохнуть и подготивиться къ подвигамъ на гражданскомъ поприщѣ, а можетъ быть не разсчитывалъ на свои силы и не хотѣлъ омрачать свои послѣдніе дни борьбой съ укоренившимся зломъ.

Для производства кореннаго преобразованія на Дону нуженъ былъ характеръ энергическій, умъ государственный и дѣятельность, чуждая своекорыстныхъ цѣлей и побужденій; нуженъ былъ патріотизмъ, не узкій мѣстный патріотизмъ, а широкій, способный возвыситься до пониманія общихъ государственныхъ интересовъ. Удовлетворялъ ли Денисовъ требованіямъ своего времени и стоялъ ли на высотѣ своего призванія? Рѣшить вопросъ этотъ очень трудно и, кажется намъ, время сказать о немъ послѣднее слово еще не настало. Современники его и историки думаютъ о немъ различно. Одни считаютъ его человѣкомъ въ высокой степени правдивымъ, полнымъ гуманныхъ стремленій первой половины царствованія Александра Павловича, искренно желающимъ блага своей родинѣ и беззавѣтно, съ полнымъ безкорыстіемъ, стремящимся къ достиженію намѣченныхъ имъ цѣлей общественнаго блага. Другіе считаютъ его человѣкомъ самообольщающимся, празднымъ фантазеромъ и мечтателемъ, непонимающимъ ни нуждъ своего времени, ни потребностей своего края. Истина гдѣ нибудь въ срединѣ и, по всей вѣроятности, Денисовъ быль человѣкъ честный, не лишенный иниціативы, но въ то же время недостаточно сильный духомъ, недостаточно энергическій, особенно въ борьбѣ съ такою свѣжею молодою силою какъ Чернышевъ, человѣкомъ честолюбивымъ, близко стоящимъ у Престола и связаннымъ пріятельскими отношеніями со всѣми вліятельными людьми двадцатыхъ годовъ. Личный характеръ Денисова, человѣка несомнѣнно добраго, не былъ симпатиченъ. Въ благодушіи своемъ онъ заходилъ подчасъ слишкомъ далеко и ставилъ себя, по истинѣ, въ смѣшное положеніе. Не нравилась ему, напримѣръ, роскошь въ нарядахъ и мотовство Черкаскихъ женщинъ, дошедшее дѣйствительно до неимовѣрной степени и охватившее всѣ классы горожанъ. Денисовъ читаетъ имъ наставленія при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, даже при выходѣ изъ церкви говоритъ чуть не цѣлыя проповѣди па тему о неприличіи носить казачкамъ крытыя бархатомъ шубы и дорогія пояса. Женщины раздражались, бранили на чемъ свѣтъ стоитъ чигу1, за его вмѣшательство въ бабьи юбки, и свое раздраженіе передавали мужьямъ и братьямъ своимъ.

Будучи человѣкомъ гостепріимнымъ, онъ избѣгалъ черкаской богатой знати, но охотно приглашалъ къ столу своему офицеровъ и чиновниковъ, пріѣзжавшихъ по дѣламъ въ городъ. Люди эти не умѣли держать себя за столомъ, не знали употребленія носоваго платка и атаманъ бралъ на себя роль наставника, издавалъ писанныя правила о приличіяхъ общежитія, доводя свою отеческую заботливость до совѣтовъ замѣнять носовые платки бумагою вдвое сложенною…

Самъ человѣкъ мало образованный, даже и для тогдашняго времени, Денисовъ любилъ людей образованныхъ, много читалъ и усердно занимался самообразованіемъ. Вступая въ ученые споры съ молодыми людьми, получившими образованіе, онъ наводилъ на нихъ тоску и считался скучнымъ педантомъ. Живя въ казачьихъ преданіяхъ и желая поддержать удалое наѣздничество, атаманъ, ради развлеченія публики, устроилъ карусели и достигъ того, что увеселеніе это сдѣлалось предметомъ горькихъ насмѣшекъ. Богатые молодые дворяне щеголяли роскошными экипажами и дорогими лошадьми, а на карусели являлись чиновники по обязанности службы. Такъ и во всемъ; добрыя намѣренія благодушнаго атамана ни къ чему не вели. И странное дѣло: человѣкъ несомнѣнно добрый, онъ былъ мраченъ, сосредоточенъ, антипатиченъ; любили его только немногіе приближенные, хорошо знавшіе его люди. Человѣку этому, вѣроятно, суждено было быть и на долго еще остаться непонятымъ. Въ крестьянскомъ вопросѣ онъ, едва-ли не одинъ изъ всѣхъ дворянъ войска своего времени, вполнѣ понималъ и раздѣлялъ гуманныя стремленія государя Александра І-го, а между тѣмъ его собственные крестьяне въ слоб. Анастасіевкѣ Міусскаго округа не любили его, за его нелюдимость и мрачную сосредоточенность.

Исторія скажетъ объ Андріанѣ Карповичѣ свой приговоръ впослѣдствіи. Мы же, съ своей стороны, ставимъ ему въ величайшую заслугу, предъ всѣмъ русскимъ казачествомъ, ходатайство о введеніи новаго положенія въ войскѣ Донскомъ. Въ своемъ представленіи государю въ 1819 году Денисовъ доносилъ, что многіе войсковые порядки, будучи заведены еще до 1760 г., не имѣли твердыхъ письменныхъ законовъ, а основывались только на обычаѣ, почему просилъ учредить въ войскѣ особую коммисію, подъ его предсѣдательствомъ, изъ четырехъ членовъ. Это представленіе было уважено и комитетъ, для составленія новаго о войскѣ Донскомъ положенія, былъ учрежденъ, но съ тѣмъ добавленіемъ, что въ немъ, помимо четырехъ членовъ но назначенію отъ атамана, повелѣно присутствовать еще двумъ: отъ военнаго министерства генералъ-адъютанту Чернышеву и отъ министерства юстиціи дѣйствительному статскому совѣтнику Болгарскому. По прибытіи Чернышева въ Новочеркаскъ, въ томъ, же 1819 году былъ открытъ „Комитетъ объ устройствѣ войска Донскаго“. Въ рескриптѣ отъ 30-го марта 1819 г. государь писалъ Денисову: „Основаніемъ учрежденія сего комитета принято собственное ваше представленіе, но для измѣненія какихъ либо правъ и преимуществъ, дарованныхъ войску и подтвержденныхъ уже нѣсколькими моими грамотами, но для изысканія удобнѣйшихъ способовъ въ точномъ ихъ исполненіи для собственной пользы, чести и славы самаго Донскаго войска и каждаго изъ его членовъ“.

Денисовъ остался недоволенъ назначеніемъ въ комитетъ двухъ лицъ не войсковаго происхожденія и въ письмѣ своемъ къ начальнику главнаго штаба говоритъ: „что по крайней простотѣ здѣшняго народа, введеніе сихъ постороннихъ членовъ можетъ повергнуть его въ разсужденія, простымъ людямъ свойственныя, ибо сколь бы коммисія ни тайно производила сужденія и положенія свои, но забираемыя о дѣлахъ справки и обозрѣнія дадутъ случай къ заключенію по уму ихъ“. Рѣшительно не понимаемъ, почему именно назначеніе двухъ лицъ не войсковаго происхожденія въ комитетъ можетъ породить въ народѣ превратные толки и сужденія. Самъ по себѣ комитетъ могъ возбуждать толки, но причемъ же здѣсь два постороннихъ члена? Тутъ что-то не такъ. Вѣроятно Денисовъ имѣлъ какую либо предвзятую мысль, но не смѣлъ ее прямо высказать. Положимъ, что онъ отвѣчаетъ за членовъ комитета и находитъ, что „коммисія, составленная изъ однихъ мѣстныхъ жителей, употребитъ все возможное къ добросовѣстному исполненію возложеннаго на нее порученія“; но вѣдь два лишнихъ члена, спеціально подготовленныхъ къ исполненію возлагаемыхъ на нихъ обязанностей, могли ли быть лишними?

Князь Волконскій, которому писалъ Денисовъ, доложилъ письмо государю и Императоръ Александръ І-й отвѣчалъ рескриптомъ, въ которомъ говорилось: „Содержаніе письма сего Я пріемлю доводомъ вашего попеченія о благѣ ввѣреннаго вамъ Донскаго войска“, и затѣмъ объяснялись причины назначенія членами въ комитетъ Чернышева и Болгарскаго. Чернышевъ зналъ о письмѣ атамана къ князю Волконскому и есть основаніе думать, что весьма былъ недоволенъ на Денисова.