Черный ящикъ

Историческая повѣсть

Въ 1723-мъ году, на Санктпетербургскомъ островѣ (нынѣшней Петербургской сторонѣ, которая въ то время была главная часть города), на Троицкой площади, стоялъ въ ряду другихъ строеній домъ купца Ильи Ѳомича Воробьева, не каменный и не деревянный, а такой, какого не сыщешь нынѣ во всемъ Петербургѣ. Онъ былъ, какъ называли тогда, мазанка, и не простая мазанка, а образцовая, потому что строился по примѣрному чертежу, утвержденному Петромъ Великимъ. На лицевой сторонѣ дома, по срединѣ находилась дверь съ крыльцомъ въ три ступени, и по три окна съ правой и съ лѣвой стороны двери. Вотъ все, что можно сказать о наружности зданія. Внутренность его описывать не станемъ. Ее можно увидѣть и нынѣ, войдя въ любой домъ мѣщанина, который держится старины. Къ тому же не многіе смотрятъ на внутреннюю красоту: была бы хороша только наружность.

Илья Фомичъ, возвратясь лѣтнимъ вечеромъ изъ гостинаго двора и надѣвъ халатъ, отдыхалъ послѣ дневныхъ хлопотъ въ креслахъ, стоявшихъ у окошка. Кстати замѣтить, что гостиный дворъ находился тогда по-срединѣ Троицкой площади, и состоялъ изъ мазанковаго четвероугольнаго зданія въ два яруса. Въ нижнемъ ярусѣ устроены были лавки, а въ верхнемъ амбары. На дворѣ, по-срединѣ этого четвероугольника, стояла деревянная изба, гдѣ помѣщалась ратуша. Съ Большой Невы и съ Малой, съ двухъ сторонъ, предположено было прорыть къ Гостиному Двору каналы, для привоза товаровъ на судахъ; но это предположеніе не успѣли исполнить.

Противъ Ильи Ѳомича сидѣла въ другихъ креслахъ молодая дѣвушка и вязала чулокъ. Не станемъ описывать ея красоты. Скажемъ только, что эта дѣвушка была прелестна, и предоставимъ читателю рисовать въ воображеніи наружность ея по своему идеалу. Предвидимъ, что столько же будетъ создано различныхъ, несходнымъ между собою, портретовъ этой дѣвушки, сколько эта повѣсть будетъ имѣть читателей; и если какими-нибудь судьбами переведутъ ее на Китайскій языкъ, то прелестная Марія, въ воображеніи какого-нибудь Мандарина-читателя, превратится въ дородную дѣвушку небольшаго роста съ утиною походкою, прищуренными глазами, пухлыми щеками и широкимъ, приплюснутымъ носомъ. Разумѣется, что Марія была вовсе не похожа на этотъ Китайскій идеалъ красоты.

Весьма близкое подобіе этого идеала нельзя сказать вошло, нельзя сказать и вошла, а вошелъ неожиданно въ комнату Ильи Ѳомича: это подобіе былъ Калужскій купеческій сынъ Карпъ Силычъ Шубинъ, на двадцать пятомъ году своей жизни пріѣхавшій въ первый разъ въ столицу. Отецъ его, за нѣсколько недѣль предъ тѣмъ умершій, принадлежалъ къ числу пріятелей Ильи Ѳомича, хотя они въ мнѣніяхъ и правилахъ жизни совершенно разнились одинъ отъ другаго. Илья Ѳомичъ брилъ бороду, носилъ нѣмецкое платье и выучился грамотѣ; а отецъ Шубина до самой кончины не перемѣнялъ покроя кафтана и хранилъ бороду, какъ зѣницу ока, потому что былъ раскольникъ. Онъ воспиталъ въ своихъ правилахъ и сына, который до смерти отца постоянно жилъ въ какомъ-то скитѣ и съ роду не видалъ ни одного человѣка, одѣтаго по-нѣмецки и съ бритою бородою.

Илья Ѳомичъ очень удивился, увидѣвъ передъ собою вечеромъ такого красиваго молодца, каковъ былъ Карпъ Силычъ. Онъ видалъ его въ Калугѣ еще ребенкомъ; но съ тѣхъ поръ китайскій идеалъ красоты выросъ и достигъ такого совершенства, что Воробьевъ вовсе его не узналъ, тѣмъ болѣе, что Карпъ Силычъ, по примѣру отца держась раскола, носилъ платье, предписанное указомъ для раскольниковъ. На немъ надѣтъ былъ длиннополый, суконный кафтанъ, весьма низко подпоясанный, съ четыреугольникомъ изъ краснаго сукна, нашитымъ на спинѣ. Въ рукахъ держалъ онъ съ желтымъ козырькомъ картузъ, который было предписано носить задомъ напередъ.

«Ты вѣрно меня не узналъ, Илья Ѳомичъ?» сказалъ Шубинъ, послѣ нѣсколькихъ поклоновъ предъ иконами. «Я привезъ тебѣ грамотку отъ моего дяди».

Онъ подалъ Воробьеву письмо, и между тѣмъ, какъ тотъ читалъ его, глаза Шубина, произведя общій обзоръ всѣмъ предметамъ, находившимся въ комнатѣ, остановились на Маріи, и такъ пристально, что дѣвушка нѣсколько смутилась, покраснѣла и ушла въ свою комнату.

«Господи Твоя воля!» воскликнулъ Илья Ѳомичъ, дочитавъ письмо и бросясь обнимать гостя. «Давно ли къ намъ ты въ Питеръ пріѣхалъ, Карпъ Силычъ?»

«И получаса не будетъ».

«Милости просимъ, милости просимъ! Мы съ твоимъ покойнымъ батюшкой были искренніе пріятели. Какъ ты, Карпъ Силычъ, выросъ и похорошѣлъ! Я совсѣмъ не узналъ тебя!»

«Слышалъ ты, Илья Ѳомичъ, что батюшка мой приказалъ тебѣ долго жить?»

«Слышалъ, — Царство ему небесное! Тебя онъ наслѣдникомъ-то назначилъ?»

«Вѣстимо, что меня. Я слышалъ, что въ Питерѣ выгодно торгуютъ. Хочу здѣсь лавку завести. Какъ посовѣтуешь?»

«Барышей большихъ нѣтъ отъ здѣшней торговли, однакожъ и убытку нѣтъ, коли приняться за дѣло умѣючи. Много ли наличныхъ-то у тебя?»

«Довольно-таки есть, съ меня будетъ. Никакъ и ты остался батюшкѣ долженъ?»

«Отдамъ, Карпъ Силычъ, отдамъ! Да не пора ли намъ поужинать? Эй! Маша! Ужинъ проворнѣе!»

«Сейчасъ, батюшка!» отвѣчала дѣвушка изъ другой комнаты.

«Это дочь твоя, Илья Ѳомичъ?» спросилъ Шубинъ, повертывая свой картузъ обѣими руками.

«Нѣтъ, это сирота безъ роду и племени. Я съ малыхъ лѣтъ воспиталъ ее».

«А кто же былъ ея батюшка-то?»

«Да Богъ вѣсть! Какой-то Шведскій дворянинъ».

«Такъ по этому ей нельзя за нашего брата, Русскаго, замужъ выйти?»

«Почемужъ нельзя! Развѣ ты не читалъ Царскаго указа? По этому указу можно и на иноземкѣ жениться».

«Видишь ты что! А давно ли эта сирота живетъ у тебя?»

«Одиннадцатый ужъ годъ. Ей было отъ роду десять лѣтъ, когда я взялъ ее къ себѣ. Она жила прежде на дворѣ у моего сосѣда съ какимъ-то старикомъ, плѣннымъ Офицеромъ Шведскимъ, по прозванію Нолькенъ. Этотъ Офицеръ долго жилъ въ Питерѣ, научился кое какъ говорить по нашему, и былъ со мной знакомъ. Въ свою сторону онъ боялся воротиться — я разскажу тебѣ почему — и жилъ здѣсь словно нищій; все хирѣлъ, да хирѣлъ, и наконецъ слегъ въ постель. Разъ призвалъ онъ меня къ себѣ, разсказалъ, какъ ему досталась эта дѣвушка, и со слезами просилъ не оставить ее послѣ его смерти. Я самъ расплакался и далъ ему слово. Онъ черезъ недѣлю послѣ того умеръ».

«Что жъ онъ тебѣ разсказывалъ?»

«Вотъ видишь ли: прежде вся эта сторона, гдѣ нынѣ Питеръ стоитъ, принадлежала Шведамъ. Рѣка Нева называлась у нихъ Ніенъ, а тамъ, гдѣ въ нее впадаетъ рѣчка Охта, при истокѣ этой рѣчки, на лѣвомъ берегу, стояла крѣпость Шведская Ніеншанцъ. Гдѣ теперь Питеръ, тамъ были лѣсъ да болота. Только близъ того мѣста, гдѣ Почтовый дворъ1, стоялъ домъ какого-то помѣщика Шведскаго дворянина. Сказывалъ мнѣ Нолькенъ его прозваніе, да я забылъ. Близъ дома находилась его деревня. Еще была близъ взморья деревушка Калинкина. Царь Петръ Алексѣичъ, взявъ въ 1702-мъ году 11го Октября крѣпость Орѣшекъ, по Шведски Нётебургъ, назвалъ ее Шлюссельбургомъ, и въ Апрѣлѣ 1703 года подступилъ съ войскомъ къ Ніеншанцу. Царь былъ тогда капитаномъ бомбардирской роты Преображенскаго полка, 30го Апрѣля начали стрѣлять по крѣпости изъ 20 пушекъ, да бросать бомбы изъ 12 мортиръ. Пальба во всю ночь продолжалась. 1го Мая, въ 5 часу утра, непріятель ударилъ шамадъ, выслалъ переговорщиковъ, и крѣпость сдалась. На другой день къ вечеру наши караульщики донесли, что на взморьѣ появились Шведскіе корабли. 6го Мая вечеромъ Царь и Александръ Данилычъ Меншиковъ, который былъ тогда поручикомъ, съ солдатами Преображенскаго да Семеновскаго полковъ на 30 лодкахъ поплыли къ устью Невы и скрылись за островомъ, что лежитъ къ морю противъ Калинкиной деревни, а 7го числа предъ разсвѣтомъ напали на Шведскія суда и взяли изъ нихъ два. Послѣ этой побѣды собрался Военный Совѣтъ и рѣшилъ, чтобы вмѣсто Ніеншанца, который стоялъ далеко отъ моря и на неудобномъ мѣстѣ, искать новаго мѣста для заложенія крѣпости. Царь изволилъ осмотрѣть всѣ Невскіе острова и выбралъ изъ нихъ одинъ, который назывался веселымъ островомъ2. На немъ 16го Мая, въ Троицынъ день, заложена была Царемъ крѣпость и названа Санктпетербургъ; а по близости Царь изволилъ устроить для себя Дворецъ. Завтра я тебѣ покажу этотъ Дворецъ, Карпъ Силычъ. Ты, вѣрно, ахнешь! Онъ вдвое меньше моего дома. Нечего сказать: совсѣмъ не царское жилище! Около крѣпости и дворца начали расти, какъ грибы, друНе домы. Я былъ изъ первыхъ здѣшнихъ обывателей. Торговалъ прежде всякой всячиной, а нынѣ… о чемъ бишь, я заговорилъ, Карпъ Силычъ? Ахъ, да! Вспомнилъ! Шведскій помѣщикъ, изволишь видѣть, былъ вдовецъ. У него было только и семьи, что маленькая дочь Маша. Какъ наши подступили къ Ніеншанцу, онъ отправилъ все свое добро за море и хотѣлъ бѣжать. Нолькенъ, который служилъ въ гарнизонѣ Ніеншанца, часто ѣздилъ къ нему въ гости. Онъ разсказывалъ мнѣ, что этотъ дворянинъ знался съ нечистыми духами; часто цѣлыя ночи въ свѣтлицѣ надъ его домомъ видѣнъ былъ свѣтъ, то красный, то синій, то голубой, то зеленый. Въ то время, какъ брали Ніеншанцъ, разъѣзжалъ по окрестнымъ мѣстамъ окольничій Петръ Апраксинъ съ нѣсколькими сотнями Новогородскихъ дворянъ, и смотрѣлъ, чтобы Шведы откуда-нибудь не подошли на выручку. Нолькенъ за день до того, какъ наши окружили Ніеншанцъ, поѣхалъ въ гости къ Шведскому дворянину, долго прогостилъ у него и не успѣлъ возвратиться въ крѣпость. Онъ очень испугался и началъ опасаться, чтобы его не разстрѣляли за то, что онъ не во время отъ должности отлучился. Дворянинъ присовѣтовалъ ему бѣжать вмѣстѣ съ нимъ за море. Взявъ на руки дочь, которой тогда только-что годъ минулъ , дворянинъ велѣлъ Нолькену слѣдовать за нимъ и далъ ему нести небольшой ящикъ изъ чернаго дерева. Черезъ Васильевскій островъ добрались они уже до взморья, гдѣ ожидала ихъ лодка; но когда они къ ней подходили, человѣкъ пять Новогородскихъ дворянъ, объѣзжавшихъ дозоромъ, закричали издали: стой! Дворянинъ и Нолькенъ бросились къ лодкѣ, но одинъ изъ объѣзжихъ выстрѣлилъ изъ ружья и ранилъ дворянина. Онъ упалъ и, видя, что объѣзжіе скачутъ къ нему, отдалъ свою малютку Нолькену. — Я умираю! Спасайся! — сказалъ онъ ему слабымъ голосомъ. — Замѣни ей отца. Береги этотъ ящикъ, что у тебя въ рукахъ. Пусть она раскроетъ его наединѣ и не прежде, какъ черезъ двадцать лѣтъ, 1го октября 1723 года, въ полночь. Горе тому, кто этотъ ящикъ прежде раскроетъ! — Онъ хотѣлъ что-то еще сказать, но объѣзжіе подскакали, схватили Нолькена и увели его къ начальнику ихъ, окольничему Апраксину. Его отправили съ Машею въ Шлиссельбургъ, гдѣ онъ и прожилъ болѣе шести лѣтъ. Потомъ дозволили ему переселиться въ Питеръ. До самой смерти своей Нолькенъ не могъ узнать, что сталось съ отцомъ Маши. О чемъ бишь я заговорилъ, Карпъ Силычь? Ну, послѣ вспомню, а теперь милости просимъ за ужинъ.

Хозяинъ ввелъ гостя въ другую комнату. На кругломъ столикѣ, накрытомъ бѣлою, какъ снѣгъ, скатертью, стояло блюдо съ пирогомъ. Легкій паръ поднимался отъ него и наполнялъ комнату ароматомъ, который болѣе нравится, чѣмъ запахъ амбры, всякому, у кого тонкое обоняніе и пустой желудокъ. Илья Ѳомичъ сѣлъ рядомъ съ гостемъ, а Марія противъ нихъ. Въ началѣ ужина Карпъ Силычъ изподтишка поглядывалъ на нее отъ времени до времени, а къ концу ужина, когда онъ выпилъ, по настоятельному убѣжденію хозяина, шестую чарку Гданской водки, началъ онъ смотрѣть на дѣвушку во всѣ глаза. По окончаніи ужина Марія ушла въ свою комнату, а Карпъ Силычъ, посмотря ей въ слѣдъ и вздохнувъ, сказалъ хозяину съ замѣшательствомъ : «Еслибъ я… еслибъ ты, Илья Ѳомичъ… еслибъ… дѣло-то, знаешь, щекотливое! Стыдъ меня разбираетъ!»

«Что такое, Карпъ Силычъ?»

«У меня наличныхъ столько, что я могу здѣсь дюжину лавокъ купить. Я ужъ давно сбираюсь жениться. Не сыщешь ли ты, Илья Ѳомичъ, для меня невѣсты? Приданаго мнѣ не надобно. Была бы дѣвушка нравомъ добрая, лицемъ красивая, ума-разума не глупаго. Ты здѣсь давно живешь; у тебя, чай, знакомыхъ много».

«Да въ тебѣ, какъ я вижу, молодецкая кровь горячая — что твой кипятокъ! Я самъ съ молоду похожъ былъ на тебя. Въ субботу сосватался, а въ воскресенье женился! Покойница жена моя и одуматься не успѣла».

«Посватай, въ самомъ дѣлѣ, за меня хорошую невѣсту! Я бы тебѣ спасибо сказалъ».

«За этимъ дѣло не станетъ! Только, скажу тебѣ правду, въ этомъ кафтанѣ врядъ ли ты дѣвушкѣ изъ порядочнаго дома приглянешься».

«А почемужъ нѣтъ?»

«Дѣвушки, изволишь видѣть, не столько смотрятъ на умъ и богатство, сколько на красивое лице… тьфу пропасть, не то сказалъ!… сколько на красивое платье. Ты, вотъ, изволишь видѣть, носишь бороду да кафтанъ, а здѣсь въ Питерѣ всѣ одѣваются по-нѣмецки».

«Да какъ это по-нѣмецки? Этакъ что ли какъ ты, Илья Ѳомичъ? Я, пожалуй, завтра жъ себѣ такой же шелковый балахонъ, какъ у тебя, куплю».

«На мнѣ надѣтъ теперь халатъ, а нѣмецкое платье совсѣмъ особаго покроя. Вотъ завтра на мнѣ увидишь. Одѣнься-ка и ты, Карпъ Силычъ, по-нѣмецки. Дѣло сдѣлаешь! Здѣсь кафтаны и бороды стали очень ужъ рѣдки. И я носилъ прежде Русское платье, но дѣлать было нечего, какъ начали говорить про меня: всѣ люди въ шапкахъ, одинъ бѣсъ въ колпакѣ! По неволѣ обрился и перерядился».

«Чуть ли и мнѣ не хватиться за умъ. Вѣдь я теперь самъ себѣ господинъ! Дядя, конечно, заворчитъ, да что глядѣть на него! Вѣдь не отецъ же родной, въ самомъ дѣлѣ! Да ты, я вижу, зѣваешь, Илья Ѳомичъ; сонъ тебя склоняетъ. Развѣ ужъ поздно?»

«Оно хоть и не поздно, однакожъ и не рано! Чу! На Троицкой колокольнѣ часы бьютъ. Разъ… два… три… четыре… пять… шесть… семь… восемь. Эти часы Царь Петръ Алексѣичъ велѣлъ привезти сюда изъ Москвы, съ Сухаревой башни. Черезъ часъ караульщики съ трещетками по улицамъ пойдутъ, и шлагбомы по концамъ улицъ опустятъ. О чемъ бишь я заговорилъ?»

«Прощай, Илья Ѳомичъ! Утро вечера мудренѣе. Завтра успѣемъ дѣло рѣшить».

Шубинъ съ Троицкой площади вошелъ въ Большую Дворянскую улицу, и вскорѣ прибылъ къ дому, гдѣ онъ съ прикащикомъ своимъ по пріѣздѣ въ Петербургъ остановился. На другой день рано утромъ отправился онъ въ гостиный дворъ за разными покупками, и лишь только поровнялся съ большимъ деревяннымъ домомъ князя Папы, отличавшимся куполомъ и статуею Бахуса на верху, какъ толпа мальчишекъ окружила Шубина. Прыгая и указывая на четвероугольникъ изъ краснаго сукна, который былъ нашитъ у него на кафтанѣ, они хохотали и кричали: «У! У! Тузъ бубновый идетъ! Тузъ бубновый!»

«Отстаньте, бѣсенята!» проворчалъ сердито Карпъ Силычъ.

Мальчишки пуще захохотали.

«Молчи, желтый картузъ!» закричалъ одинъ изъ нихъ, который былъ постарше. «Смотрите-ка, ребята! На картузѣ у него желтый козырь. Тузъ-то видно козырный. Вишь онъ какимъ козыремъ идетъ!»

Карпъ Силычъ вышелъ изъ терпѣнія и, схвативъ съ земли попавшуюся ему палку, побѣжалъ за насмѣшникомъ. Вся толпа вмигъ разсыпалась въ разныя стороны, однакожъ издали продолжала воспѣвать хоромъ : «Тузъ бубновый! Тузъ козырный! Что взялъ!»

Шубинъ не выдержалъ нападенія и рѣшился возвратиться домой.

«Бѣги тотчасъ же на рынокъ!» сказалъ онъ своему прикащику, войдя въ комнату и бросивъ съ досадой картузъ на полъ. «Купи нѣмецкое платье, самое лучшее! Что глаза-то вытаращилъ! Не для тебя, небось, а для меня! Ты мужикъ, ходишь и въ кафтанѣ, а я купецъ! Да бородобрѣя позови!»

«Неужто, Карпъ Силычъ, твоя милость…»

«Молчи и дѣлай, что велятъ!» закричалъ Шубинъ топнувъ.

Изумленный прикащикъ, ворча что-то про себя и качая головой вышелъ. Вскорѣ послѣ его ухода явился полковой брадобрѣй, остригъ волосы Шубину, причесалъ его, обрилъ бороду и, получивъ за работу рублевикъ, ушелъ. И сталъ молодецъ хоть и не книженъ, да хорошо остриженъ.

Черезъ нѣсколько времени прикащикъ принесъ въ узлѣ купленное имъ платье и шляпу.

«Одѣвай же меня скорѣе!» сказалъ Шубинъ.

«Да я не умѣю!» отвѣчалъ прикащикъ, развязывая узелъ.

«Что жъ ты купца не разспросилъ? Онъ долженъ знать, какъ это платье надѣвается! Этакой олухъ! Да не замѣтилъ ли ты вчера, какъ мы въ городъ въѣзжали, нѣмецкаго платья на прохожихъ?»

«Помилуйте, батюшка! Мы въѣхали въ городъ вечеромъ. Притомъ было туманно!»

«У тебя часто съ похмелья въ глазахъ туманно! Давай все платье сюда! Я самъ одѣнусь! — Ну, вотъ чулки! Натягивай! Тише, разорвешь! А это что такое?»

«Это, никакъ, штаны!… Карпъ Силычъ! Побойтесь Господа! Что дядюшка скажетъ, какъ услышитъ…»

«Не твое дѣло, борода! Помоги надѣть штаны!»

«Охота надѣвать такую дрянь! Въ пѣснѣ не даромъ поется: на дружкѣ-то штаны, послѣ дѣда сатаны. Сатана это нѣмецкое платье выдумалъ!»

«Послушай, Прошка! Я тебѣ оплеуху дамъ, если не замолчишь».

Отъ незнанья ли, съ намѣреніемъ ли, только прикащикъ напялилъ на своего хозяина штаны задомъ напередъ, и съ усиліемъ началъ застегивать ихъ сзади.

«Да такъ ли ты надѣлъ, Прошка? Что у меня напереди за мѣшокъ? Можно сюда всыпать четверикъ гороху, а поясницу такъ жметъ, что силъ нѣтъ!»

«Что жъ дѣлать! видно ужъ покрой таковъ. То ли дѣло Русское платье! Просторно, хорошо, славно!»

«Ну, ну! Застегивай! Полно толковать-то. А это что?»

«Это жалѣть. Купецъ, помнится, называлъ вотъ эту ветошку съ двумя окошками жалѣтомъ, а вотъ это кафтаномъ какъ солнце3. И названья-то какія дурацкія! Жалѣть! Видно, кто это платье надѣнетъ, тотъ будетъ жалѣть».

«Замолчишь ли ты! Да не такъ, пустая голова! Ужъ коли штаны сзади застегиваются, то вѣрно и жалѣть и какъ-солнце также. Русскій кафтанъ спереди застегиваютъ, а нѣмецкій сзади».

«Такъ-съ!… Вотъ еще какая-то ветошка!» сказалъ прикащикъ, подавая галстухъ.

«Это носовой платокъ! Развѣ не видишь! Давай сюда. Ба! Да онъ о трехъ углахъ, а не о четырехъ. Бережливы эти Нѣмцы! На обухѣ рожъ молотятъ, зерна́ не уронятъ! А вотъ здѣсь напереди у кафтана и карманъ есть, куда платокъ можно спрятать. Славно придумано. Ну, подавай шляпу!»

Посмотрѣвшись въ зеркало, одѣтый по-нѣмецки идеалъ китайской красоты улыбнулся отъ удовольствія, сдвинулъ немного шляпу на́ бокъ и, выставивъ конецъ галстуха изъ кармана, вышелъ бодро на улицу. Самодовольство и воротникъ его кафтана, подпиравшій подбородокъ, поднимали лице его вверхъ и принуждали смотрѣть на небо, черезъ шляпы прохожихъ, которые останавливались и глядѣли ему вслѣдъ съ удивленіемъ. Шубинъ относилъ это къ богатству и щеголеватости своего наряда, и не слышалъ земли подъ собой отъ восторга. Наконецъ одинъ попавшійся ему на встрѣчу прохожій, одѣтый по-нѣмецки, разрушилъ его очарованіе. Бѣдный Карпъ Силычъ, съ ужасомъ замѣтивъ, что одѣтъ былъ вовсе не такъ, какъ слѣдовало, отъ сильнаго стыда покраснѣлъ по́ уши, а по рукамъ и ногамъ заползали у него мурашки. Сначала онъ хотѣлъ было бѣжать домой, но, оглянувшись и увидѣвъ вдали собравшуюся толпу извощиковъ, которые смѣялись и на него указывали, рѣшился, скрѣпивъ сердце, искать убѣжища въ домѣ Воробьева, потому что до этого дома оставалось гораздо менѣе пространства, чѣмъ до его квартиры. Съ чувствомъ, подобнымъ тому, съ какимъ въ жестокую бурю мореплаватель, замѣтившій въ кораблѣ сильную течь, спѣшитъ къ пристани, летѣлъ Шубинъ на всѣхъ парусахъ къ дому Воробьева, надвинувъ шляпу на лице. Подбѣжавъ къ крыльцу, отворилъ онъ тихонько дверь и, войдя въ сѣни, началъ снимать съ себя кафтанъ, чтобы надѣть его, какъ должно. Воробьевъ, бывшій тогда дома, услышавъ въ сѣняхъ шорохъ, послалъ свою воспитанницу посмотрѣть, кто пришелъ. Марія, отворивъ дверь изъ комнаты и увидѣвъ мужчину безъ кафтана, ахнула и захлопнула двери. Карпъ Силычъ чуть не сгорѣлъ со стыда, и въ отчаяніи присѣлъ на полъ, закрывшись кафтаномъ.

«Что съ тобой сдѣлалось, Маша?» спросилъ удивленный Воробьевъ. «Чего ты испугалась?»

«Въ сѣняхъ какой-то мужчина!»

«Ну такъ чтожъ? Давно ли ты стала такъ мужчинъ бояться!»

«Я, батюшка, не испугалась, а только… да посмотри самъ въ сѣни!»

Воробьевъ отворилъ дверь и увидѣлъ Карпа Силыча, все еще сидѣвшаго и закрывавшагося кафтаномъ. Онъ подошелъ къ нему и, взявъ его за руку, поднялъ на ноги.

«Ба!… Карпъ Силычъ!… Да я тебя насилу узналъ! Ворожилъ что ли ты на полу? А кафтанъ-то зачѣмъ ты снялъ?»

«Я… мнѣ…» отвѣчалъ Шубинъ въ замѣшательствѣ, «мнѣ очень жарко стало; вишь я слишкомъ скоро къ тебѣ шелъ, а здѣсь въ сѣняхъ такой пріятной вѣтерокъ продуваетъ».

«Вотъ проказникъ! Вздумалъ у меня въ сѣняхъ прохлаждаться! Да что это, какъ на тебѣ штаны и камзолъ надѣты! Никакъ задомъ на передъ!»

«Нѣтъ, это я теперь ихъ такъ повернулъ!»

«Помилуй, Карпъ Силычъ! Да это невозможное дѣло! Какъ это тебя угораздило? Надѣнь, по крайней мѣрѣ, камзолъ и кафтанъ, какъ слѣдуетъ. Постой, постой! Не такъ! Дай, я тебѣ помогу. Вотъ этакъ! Ну теперь пойдемъ въ горницу; милости просимъ!»

Онъ ввелъ его въ комнату. Марія, поклонясь Шубину, едва-едва удержалась отъ смѣха, вспомнивъ его испугъ и положеніе въ сѣняхъ.

Такъ какъ день былъ праздничный, то Шубинъ пробылъ у Воробьева до самаго вечера. Разговоръ ихъ переходилъ отъ предмета къ предмету, и наконецъ, остановился на суммѣ, которую Илья Ѳомичъ долженъ былъ отцу Карпа Силыча.

«Повѣрь Богу», сказалъ Воробьевъ, «что деньги эти за мной не пропадутъ; только теперь нѣтъ у меня ни копѣйки въ наличности. Не разсудишь ли развѣ, Карпъ Силычъ, у меня этотъ домъ купить? Тогда бы въ долгѣ сочлись».

«Нельзя ли домъ осмотрѣть? Я подумаю».

«Маша! Посвѣти-ка намъ».

Марія встала съ своего мѣста и взяла со стола свѣчу.

Воробьевъ повелъ за нею гостя изъ комнаты въ комнату. Когда они вошли въ спальню Маріи, то Шубинъ, примѣтивъ черный, небольшой ящикъ, стоявшій на столикѣ подъ образомъ, спросилъ: «Не тотъ ли это ящичекъ, про который ты мнѣ говорилъ, Илья Ѳомичъ?»

«Тотъ самый».

При этихъ словахъ Марія вздохнула, и пламя свѣчи, которую она держала въ рукѣ, затрепетало отъ ея вздоха.

«Что бы въ немъ такое быть могло?» продолжалъ Шубинъ, подойдя къ столику и осматривая ящикъ съ любопытствомъ. «Ужъ не каменья ли драгоцѣнные?»

«Быть не можетъ! Ящичекъ легокъ, какъ перо!» отвѣчалъ Воробьевъ. «А вотъ Маша осенью раскроетъ его. Срокъ, который родитель ея назначилъ, скоро ужъ наступитъ. Авось и намъ она тогда скажетъ, если можно будетъ, что такое хранится въ этомъ ящичкѣ».

Осмотрѣвъ всѣ прочія комнаты, Шубинъ возвратился съ хозяиномъ въ ту, гдѣ обыкновенно принимали гостей, а Марія, по его приказанію, пошла въ поварню хлопотать объ ужинѣ.

«Ну что?» сказалъ Воробьевъ. «Какъ тебѣ домикъ мой нравится?»

«Старенекъ, однакожъ, похаять нельзя. Дай мнѣ пораздумать недѣльки двѣ; авось, дѣло у насъ сладится. Поговоримъ еще на досугѣ объ этомъ, а теперь скажи мнѣ, пожалуйста: неужто ты не знаешь, что лежитъ въ ящикѣ? Я бы на твоемъ мѣстѣ тайкомъ раскрылъ его, да посмотрѣлъ».

«Какъ это можно, Карпъ Силычъ! Самъ я передалъ Машѣ волю ея родителя, да самъ же ее и нарушу! У Маши только и родни осталось на свѣтѣ, что этотъ ящикъ. Бѣдненькая его такъ любитъ и бережетъ, что и сказать нельзя! Она все надѣется найти въ ящичкѣ какое-нибудь письмо, по которому она отыщетъ отца своего».

«А что жъ, и то быть можетъ».

«Нѣтъ, я не думаю этого. Зачѣмъ бы было ея отцу завѣщать, чтобы она раскрыла ящикъ не прежде, какъ черезъ двадцать лѣтъ, притомъ наединѣ и въ полночь. Онъ даже и день назначилъ, а именно 1-е Октября. Тутъ что-нибудь да есть особенное! Чѣмъ ближе подходитъ срокъ раскрывать ящикъ, тѣмъ больше страхъ меня разбираетъ».

«Ужъ не сила ли нечистая въ ящикѣ-то сидитъ! Лучше бы ты его въ огонь бросилъ,

«Оборони, Господи! Если и въ самомъ дѣлѣ лукавые въ ящикѣ заперты, то они, пожалуй, какъ бросишь ихъ въ печь, весь домъ разнесутъ… Поговоримъ о чемъ-нибудь другомъ, Карпъ Силычъ! Смерть не люблю я говорить о чемъ-нибудь страшномъ, на ночь глядя».

«Крѣпко ли ящикъ-то запертъ, Илья Ѳомичъ?»

«Ни щелочки на ящикѣ не видно, а ключъ Маша носитъ на шеѣ».

Простясь съ Воробьевымъ, Шубинъ ушелъ и во всю дорогу ломалъ голову, если не сила нечистая, то что бы такое могло быть въ ящикѣ?

Прошло недѣль шесть послѣ пріѣзда его въ Петербургъ, и онъ почти каждый день посѣщалъ Воробьева. Необыкновенная красота Маріи, съ самаго перваго свиданія съ нею, произвела на него сильное впечатлѣніе, и онъ вскорѣ влюбился въ дѣвушку по́ уши. Замѣчая, однакожъ, съ ея стороны совершенную холодность и невнимательность къ нему, Шубинъ внутренно на это досадовалъ и все придумывалъ средство, какъ бы довести Воробьева до того, чтобы онъ рѣшился выдать за него замужъ свою воспитанницу противъ ея воли. Какъ будетъ моею женою, размышлялъ онъ, такъ по неволѣ меня полюбитъ; лишь сначала надо задать ей хорошую острастку, а потомъ приласкать, такъ, небось, будетъ шелковая. Не даромъ говорятъ: люби жену какъ душу, а бей какъ шубу.

Черезъ нѣсколько времени Шубинъ, за обѣдомъ у одного изъ знакомыхъ ему купцевъ, услышалъ, что торговыя дѣла Воробьева весьма запутались, и что ему не миновать за долги острога. Онъ очень обрадовался этой новости, и на другой же день пошелъ къ Воробьеву. Послѣ обыкновенныхъ привѣтствій, Шубинъ завелъ разговоръ о женитьбѣ и объявилъ, что онъ имѣетъ желаніе жениться на Маріи. Воробьева ни сколько не удивило это предложеніе: онъ давно замѣтилъ страсть Шубина. Поблагодаривъ за предложеніе, онъ продолжалъ: «Жаль мнѣ, очень жаль, что ты, Карпъ Силычъ, ранѣе не посватался. Маша бы зажила съ тобою припѣваючи! Только, изволишь видѣть, у нея уже есть женихъ».

«Какъ? Кто такой?» воскликнулъ Шубинъ, измѣнясь въ лицѣ.

«Передъ тобой таиться я не стану, и, какъ искреннему пріятелю, все разскажу въ подробности. На дворѣ у меня нѣсколько лѣтъ сряду нанималъ небольшую горенку молодой иконописецъ изъ разночинцевъ, Павелъ Павлычъ Никитинъ. Славной дѣтина! Смѣтливый, честный, работящій! Два года жилъ онъ вмѣстѣ съ какимъ-то плѣннымъ Шведомъ, и такъ выучился отъ него по Шведски, что говорилъ на этомъ языкѣ, какъ на своемъ природномъ, и даже могъ читать Шведскія книги. Съ малыхъ лѣтъ остался онъ сиротою послѣ отца и матери, воспитанъ былъ въ школѣ, которую завелъ Преосвященный Ѳеофанъ въ Новѣгородѣ, пріѣхалъ потомъ въ Питеръ и началъ доставать себѣ хлѣбъ писаніемъ святыхъ иконъ. Мастерству этому выучился онъ самоучкой. Бывало, цѣлый день сидитъ, сердечный, за работой. Кромѣ иконъ, писалъ онъ и другія картины. Вотъ, посмотри, Карпъ Силычъ, на этой стѣнѣ Полтавское сраженіе. Это онъ подарилъ мнѣ въ Свѣтлое Воскресенье, вмѣсто краснаго яичка. Вѣдь славно написано! Знакомый капралъ мнѣ разсказывалъ, что Шведы совсѣмъ было одолѣли нашихъ, и еслибъ не… О чемъ бишь я заговорилъ? Ахъ, да, объ Никитинѣ. Я его вскорѣ полюбилъ, какъ роднаго. Одна была бѣда, что мастерство его не много ему выгоды приносило: съ трудомъ доставалъ онъ хлѣбъ насущный. Однажды Царь Петръ Алексѣичъ въ домѣ Князя Бутурлина увидѣлъ картину и спросилъ, кто ее писалъ? Ему сказали, что Никитинъ. Его Царское Величество велѣлъ тотчасъ его представить себѣ, обласкалъ его и далъ указъ отправить его на два года за море, въ Тальянское Государство, чтобы онъ тамъ еще лучше картины писать научился. Прибѣжалъ Никитинъ ко мнѣ безъ памяти отъ радости. Я въ то время сидѣлъ съ Машей за обѣдомъ. Лишь только услышала она, что Никитинъ уѣзжаетъ на два года за море, какъ вдругъ перемѣнилась въ лицѣ, встала поспѣшно изъ-за стола и ушла въ свою комнату, сказавъ, что ей очень нездоровится. Я какъ разъ смекнулъ дѣломъ, и самъ себѣ думаю: авось, Никитинъ не догадается. Только что же? У моего молодца навернулись слезы, поблѣднѣлъ онъ, какъ бѣлый платокъ, бросился мнѣ въ ноги и началъ цѣловать мою руку. Что съ тобой сдѣлалось, Павелъ Павлычъ? спросилъ я. — Господь съ тобой! — А онъ молчитъ себѣ, цѣлуетъ только мою руку, да плачетъ. Если я вернусь изъ-за моря, сказалъ онъ наконецъ, и успѣю что-нибудь нажить моимъ мастерствомъ, то дашь ли ты намъ свое благословеніе? Бѣлый свѣтъ не милъ мнѣ безъ нея. Ты замѣнилъ Машѣ отца! Будь и мнѣ, сиротѣ, отцемъ. Мы обнялись съ нимъ, и я далъ ему слово выдать за него Машу, когда онъ изъ-за моря воротится. Посмотрѣлъ бы ты, Карпъ Силычъ, какъ мое обѣщаніе его обрадовало, какъ онъ благодарилъ меня! Не охотникъ я плакать, а признаюсь, глядя на его радость, я расплакался. На другой день онъ уѣхалъ изъ Питера, а я Машу въ допросъ. Вѣдь до сихъ поръ не признается, плутовка, что ей Никитинъ полюбился: начнетъ увѣрять, оправдываться. Что съ ней станешь дѣлать! Впрочемъ, вѣдь и всѣ почти дѣвушки похожи на Машу. Не скоро скажутъ, что у нихъ въ сердчишкѣ таится. Однако жъ я знаю навѣрное, что она ни за кого другаго, кромѣ Никитина, замужъ не пойдетъ».

«Почему жъ ты такъ думаешь? Что ей за охота обвѣнчаться съ нищимъ, да голодъ и холодъ цѣлый вѣкъ терпѣть! Скажи-ка ей про меня. Авось, она передумаетъ».

«Нѣтъ, Карпъ Силычъ! Грѣшно мнѣ будетъ не сдержать моего слова».

«Послушай, Илья Ѳомичъ, ты мнѣ долженъ, и долженъ не мало! Срокъ платить давно ужъ наступилъ. Выдашь за меня Машу: буду ждать хоть десять лѣтъ уплаты; не выдашь: плати завтра же деньги! Завтра же подаю на тебя челобитную!»

«Карпъ Силычъ! Деньги твои за мною не пропадутъ. Твой покойный батюшка давно дѣло со мной имѣлъ, и ни разу на меня не жаловался. Напрасно ты такъ горячишься. Самъ разсуди: честно ли я поступлю, если нарушу мое слово, которое далъ Никитину. На этихъ дняхъ онъ долженъ возвратиться изъ-за моря! Притомъ я не хочу ни за что принудить Машу выйти за тебя замужъ противъ ея воли. Я напередъ знаю, что она не согласится».

«Поговори съ нею. Бѣды отъ этого не будетъ».

«Пожалуй. Я все сдѣлаю въ твою угоду. Только не пеняй на меня, Карпъ Силычъ, и не ссорься со мною, если не успѣю уговорить ее. Вспомни и то, что если бы и захотѣлъ я ее принуждать, такъ по Царскому указу нельзя будетъ выдать ее замужъ насильно».

«Прощай! Не отдаешь невѣсты, такъ долгъ отдай. Завтра увидимся».

Хлопнувъ дверью, Шубинъ вышелъ. Марія, сидѣвшая въ своей комнатѣ за работой, ничего не слыхала изъ этого разговора. Добрый Воробьевъ, увѣренный въ ея любви къ Никитину, цѣлый вечеръ былъ задумчивъ и не имѣлъ духа сообщить ей предложеніе Шубина. Зная доброе сердце своей воспитанницы, онъ не рѣшался открыть ей положенія дѣлъ своихъ, и опасался, чтобъ она не пожертвовала собою и не погубила себя для его спасенія; онъ коротко узналъ Шубина, и былъ увѣренъ, что выдать ее за него замужъ значило погубить ее.

На другой день явился къ Воробьеву, вмѣстѣ съ Шубинымъ, купецъ Спиридонъ Степановичъ Гусевъ, староста Троицкой площади4. На немъ былъ Саксонскій кафтанъ изъ темно-синяго сукна, бархатный голубой камзолъ и плисовые черные штаны. Лобъ его украшался нѣсколькими морщинами, рыжими бровями и довольно обширною лысиной. Маленькіе, прищуренные глаза съ перваго взгляда показывали въ немъ человѣка хитраго и корыстолюбиваго. Носъ его имѣлъ сходство съ яблокомъ порядочной величины, тѣмъ болѣе, что на концѣ, вмѣсто стебелька, чернѣлась бородавка; а сжатыя жеманно губы постоянно сохраняли насмѣшливое выраженіе. Къ чести нашихъ предковъ надобно сказать, что старосты вообще выбирались изъ людей честныхъ и безкорыстныхъ; но Спиридонъ Степановичъ, добившись хитростію и происками званія старосты, началъ тихомолкомъ набивать свой карманъ, брать отъ челобитчиковъ добровольныя приношенія, и вполнѣ оправдалъ пословицу: въ семьѣ не безъ урода.

«Здравія желаю!» сказалъ Гусевъ тонкимъ и высокимъ голосомъ, составлявшимъ рѣзкую противоположность съ его толстымъ брюхомъ и низкимъ ростомъ. Толщину его можно было сравнить съ гиперболою, голосъ съ ироніею, а всего Гусева съ олицетворенною, самою смѣлою антитезою. «Давно ужъ мы не видались! Жаль мнѣ только, что мой приходъ не такъ тебѣ будетъ пріятенъ», продолжалъ онъ, вынимая изъ кармана бумагу и подавая Воробьеву.

Прочитавъ ее, Воробьевъ измѣнился въ лицѣ. Это былъ указъ Ратуши о немедленной уплатѣ долга Шубину; въ противномъ случаѣ предписано было Воробьева посадить тотчасъ же въ острогъ.

«Я подамъ апелляцію», сказалъ Воробьевъ, отдавая Гусеву указъ дрожащею рукою. «Кажется, меня нельзя посадить въ острогъ прежде, чѣмъ имѣніе мое будетъ продано».

«Да вѣдь ты, Илья Ѳомичъ, ужъ представилъ въ Ратушу опись всему твоему движимому и недвижимому имѣнію, кромѣ наличныхъ денегъ. Ратуша разсчитала, что какъ бы выгодно ни продалось твое имѣніе, нельзя будетъ уплатить и половины долговъ, не считая долга Карпу Силычу. Чѣмъ же ты ему-то заплатишь, если у тебя нѣтъ наличныхъ?»

«Спиридонъ Степанычъ! Тебѣ извѣстно, что у меня четыре барки съ товаромъ на Невѣ льдомъ разбило. Съ тѣхъ поръ, какъ я ни старался, не могъ поправиться. Не я виноватъ!»

«Да и не я, Илья Ѳомичъ! Такъ у тебя нѣтъ наличныхъ?»

«Всѣ мои заимодавцы согласились ждать уплаты, пока я не поправлюсь».

«Нѣтъ, я не согласенъ!» проворчалъ Шубинъ. «Я и такъ долго ждалъ».

«Что же мнѣ дѣлать, Илья Ѳомичъ?» продолжалъ Гусевъ. «Если у тебя нѣтъ наличныхъ , то я принужденъ буду исполнить указъ».

«Возьми мои послѣдніе пять рублевиковъ!» вскричалъ Воробьевъ, вскочивъ со стула, вынявъ деньги изъ кармана и бросивъ ихъ передъ Шубинымъ». Дѣлайте со мной, что хотите! У меня нѣтъ больше ни копѣйки».

«Не горячись напрасно, Илья Ѳомичъ!» замѣтилъ хладнокровно Гусевъ. «Умѣлъ брать въ займы, умѣй и отдать. Эй! Войдите сюда!» закричалъ онъ, отворивъ дверь въ сѣни.

Вошли два караульщика съ десятскимъ.

«Отведите его въ острогъ!»

Шубинъ, приблизясь къ Воробьеву, сказалъ ему вполголоса: «Согласись на мое предложеніе, и я соглашусь ждать долга вмѣстѣ съ прочими заимодавцами!»

«Умру въ острогѣ, но не погублю сироты!»

Маріи въ это время не было дома. Воробьева караульщики связали, и предводительствуемые десятникомъ, повели въ острогъ, а староста и Шубинъ пошли въ австерію, которая находилась близъ моста, ведущаго съ Троицкой площади въ крѣпость. Если бы какой-нибудь волшебникъ возстановилъ этотъ давно истлѣвшій домикъ, то австерія очутилась бы при самомъ въѣздѣ на нынѣшній Троицкій мостъ, и тогда, безъ сомнѣнія, большая часть Нѣмцевъ-ремесленниковъ, спѣшащихъ лѣтомъ въ воскресные и праздничные дни на Крестовскій островъ, перестали бы нанимать извощиковъ у Троицкаго моста, входили бы въ австерію, закуривали бы сигарки, выпивали бы бутылку пива и стаканъ пуншу и, взвѣшивая удобство австеріи съ привлекательностію трактира на Крестовскомъ, повторяли бы надпись, которая украшала бесѣдку одного изъ Петербургскихъ любителей садовъ и гласила: Не за чѣмъ далеко, и здѣсь хорошо!

Австерія снаружи представляла небольшое четвероугольное зданіе. На главномъ ея фасадѣ находилась по срединѣ дверь, два окошка съ лѣвой стороны двери, и столько же съ правой. Шесть тонкихъ колоннъ, соединенныхъ низенькими рѣзными перилами, поддерживали придѣланный къ дому деревянный навѣсъ и составляли, такимъ образомъ, открытую галлерею, которая предназначена была для того, чтобы изяществомъ своимъ привлекать прохожихъ во внутренность австеріи, подобно замысловатому предисловію, служащему для привлеченія читателей къ прочтенію книги. Въ австеріи продавались отъ казны дорогія водки, иностранныя вина, вообще напитки разнаго рода и закуски. Продажею завѣдывалъ Бургомистръ и нѣсколько купцевъ, нарочно для этого избиравшихся. Петръ Великій въ праздники, отслушавъ обѣдню въ Троицкой Церкви, а въ будни послѣ присутствія въ Сенатѣ, заходилъ въ австерію съ своими приближенными на чарку водки. Сначала предъ этимъ домикомъ, по случаю побѣдъ или радостныхъ событій, отправлялись разныя торжества и сожигаемы были фейерверки, до построенія въ 1714 году на Троицкой площади Коллегій, которыя замѣнили австерію для собраній Двора во время торжествъ5.

Къ этому-то домику поспѣшалъ Шубинъ съ покровителемъ своимъ, старостою, въ намѣреніи угостить его заморскими винами и водками. Гусевъ хотя и носилъ нѣмецкое платье, но не могъ, однакожъ, измѣнить одной своей привычки, которая состояла въ томъ, чтобы взятки всегда были сопровождаемы угощеніемъ на счетъ челобитчика.

Приближаясь къ австеріи, Гусевъ заранѣе наслаждался мысленно запахомъ и вкусомъ напитковъ, до которыхъ онъ былъ большой охотникъ. Сердце его сильно билось отъ удовольствія, какъ будто бы хотѣло перепрыгнуть въ лѣвый карманъ камзола и поздороваться со спрятанными тамъ десятью серебряными рублевиками, которые наканунѣ находились въ карманѣ Шубина и какимъ-то образомъ перешли оттуда въ камзолъ старосты. Не дойдя, однакожъ, шаговъ на сто до австеріи, Гусевъ остановился.

«Мнѣ что-то австерія эта не нравится!» сказалъ онъ Шубину. «Пойдемъ лучше въ другую».

«Да развѣ есть другая?»

«Какъ же! На этомъ же островѣ, въ большой Никольской улицѣ. Точь въ точь, какъ эта, только не деревянная, а мазанковая, и столбовъ да перилъ напереди нѣтъ. Впрочемъ, не красна изба углами, красна пирогами! Тамъ все то же продается, что и здѣсь».

«Да почему жъ намъ въ эту нейти?»

«Ну, такъ! пойдемъ, пожалуйста!»

Этой причины: ну, такъ! Шубинъ вовсе не понялъ. Лѣтописцы разнымъ образомъ ее толковали, но одинъ изъ нихъ, кажется, всего болѣе приблизился къ истинѣ. Онъ пишетъ, что Гусевъ, вѣроятно, не пошелъ въ первую австерію по слѣдующимъ причинамъ. Видъ этого дома напомнилъ ему Царя, который иногда выпивалъ тамъ чарку водки; въ камзолѣ Гусева лежали десять рублевиковъ, взятка, конечно, не изъ большихъ, однакожъ онъ зналъ, что Царь терпѣть не могъ и маленькихъ. Старостѣ казалось, что эти рублевики, въ томъ мѣстѣ, гдѣ Царь бываетъ, закричатъ, пожалуй: «Воры! Караулъ! Держите его!» А хоть бы и этого не случилось, такъ все какъ-то страшно было принимать угощеніе отъ челобитчика въ австеріи, гдѣ Государь бываетъ. Царь есть солнце, разсуждаетъ лѣтописецъ, а совѣсть взяточника уподобляется филину, который боится свѣта солнечнаго и всегда прячется отъ него подальше. Зѣло жаль, восклицаетъ онъ далѣе, что солнце едино есть, филиновъ же окаянныхъ многое множество въ дубравахъ и вертепахъ скрывается.

Но какъ ни разсуждай, а Миловзоръ ужъ тамъ!

сказалъ Дмитріевъ, и мы скажемъ: какъ ни разсуждай, а Гусевъ съ Шубинымъ уже пируютъ въ австеріи, между тѣмъ, какъ бѣдный Воробьевъ, уничиженный, связанный, приближается къ острогу. Видно и въ то время, хотя оно было ближе нынѣшняго къ давно минувшему золотому вѣку, иногда плуты или глупцы наслаждались благами жизни, а люди честные, умные, терпѣли отъ нихъ гоненія и страдали.

Въ той же самой улицѣ, называвшейся большою Никольскою, гдѣ находилась другая австерія, стояла Губернская Канцелярія, одно-этажное деревянное зданіе, походившее на большую избу, и близъ нея острогъ. Представьте себѣ огромный, окованный желѣзомъ сундукъ, только безъ крыши: вотъ лучшее подобіе тогдашняго острога. Онъ былъ устроенъ такимъ образомъ: довольно обширная четвероугольная площадка огорожена была въ три сажени вышиною частоколомъ изъ бревенъ, плотно скрѣпленныхъ желѣзомъ и заостренныхъ сверху. Чтобы отнять возможность подрыться подъ частоколъ, настланы были, вмѣсто пола, три ряда самыхъ толстыхъ досокъ, также скрѣпленныхъ желѣзомъ. Въ этотъ сундукъ можно было попасть только черезъ одну узенькую дверь, продѣланную въ частоколѣ и украшенную со стороны улицы двумя круглыми будками, которыя въ свою очередь украшались остроконечными крышками, похожими на сахарную голову или на стоящій прямо спальный колпакъ съ бубенчикомъ, потому что на верху крышекъ придѣлано было также для украшенія по деревянному шарику. Одинъ наружный видъ этого жилища несчастія (ибо и преступленіе, сказалъ Карамзинъ, есть несчастіе) наводилъ уныніе; каково же было тому, кто изъ свѣтлаго, теплаго домика своего попадалъ во внутренность острога? Только потолокъ печальнаго зданія могъ нѣсколько развеселять его обитателей; онъ такъ былъ великолѣпенъ, что и въ богатѣйшемъ дворцѣ не найти подобнаго. Цвѣтъ этого потолка былъ свѣтло-голубой; по временамъ онъ перемѣнялся въ темно-голубой или синій, иногда же въ темный, неопредѣленный цвѣтъ, но тогда по всему потолку начинали блистать разной величины алмазы бѣлыми, алыми, голубыми, фіолетовыми и другими лучами. Иногда потолокъ украшался занавѣсами. Иные изъ нихъ были посеребрены по краямъ столь ярко, что и ночью сіяли; другіе были столь легки и полупрозрачны, что отъ малѣйшаго вѣтерка двигались; третьи уподоблялись бѣлизною снѣгу и отличались такою разнообразною бахромою, какой никогда не выдумать ни одной модной торговкѣ. Случалось, что потолокъ покрывался сѣрыми или красноватыми занавѣсами, и тогда золотыя стрѣлы придавали имъ необыкновенную красоту, иногда появлялась на немъ сырость, такъ что съ него капала вода; однакожъ эта сырость ничуть не портила алмазныхъ его украшеній. Случалось также, что съ потолка падали то круглые, то разнымъ образомъ ограненные алмазы, или бѣлый пухъ. Потолокъ этотъ былъ такъ высоко поднятъ отъ полу, что если бы въ него при Петрѣ Великомъ кто-нибудь пустилъ изъ острога ядро, и еслибъ оно могло летѣть вверхъ, не останавливаясь, то и нынѣ бы все летѣло, и даже не только нынѣ, но и чрезъ тысячу тысячъ лѣтъ все бы до потолка не достало.

Одинъ ревностный защитникъ старины объяснилъ, почему потолокъ въ острогѣ былъ замѣненъ небеснымъ сводомъ. Онъ утверждалъ, что это сдѣлали съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы преступниковъ, забывшихъ небо и соблазненныхъ земными призраками, отдѣлить трехсаженнымъ частоколомъ отъ послѣднихъ и принудить безпрестанно устремлять взоры на одно первое. Предоставляемъ читателямъ рѣшить: имѣлъ ли Архитекторъ, строившій острогъ, эту человѣколюбивую мысль. Мы сами рѣшить это не беремся. Дѣло прошлое! Мудрено намъ потомкамъ судить предковъ! Надобно вспомнить, что и мы будемъ предками; также, какъ они, присмирѣемъ, исчезнемъ со всѣми нашими замыслами, надеждами, страстями и дѣлами, и будемъ жить на землѣ въ однихъ темныхъ воспоминаніяхъ, въ однихъ книгахъ, въ Исторіи, романахъ и повѣстяхъ; отъ каждаго писателя зависѣть будетъ вызвать насъ изъ праха и заставить дѣйствовать по своему. Чего не взведетъ иной сочинитель на нашу голову! Обличить его будетъ некому. Горькая участь наша!… Утѣшимся однако жъ. Чего бояться потомства? Теперь оно еще не существуетъ. Придетъ время, оно явится, зашумитъ, заволнуется, подобно намъ, и для чего же? Для того только, чтобы уступить мѣсто новымъ поколѣніямъ. Невольно послѣ этого скажешь съ Фамусовымъ:

Пофилософствуй! Умъ вскружится!

Умъ нашъ точно бы вскружился, если бъ небесная, утѣшительная мысль о вѣчной, неземной жизни не объясняла намъ цѣли исчезающихъ съ лица земли одно за другимъ поколѣній.

О чемъ бишь я заговорилъ? молвилъ бы теперь Воробьевъ, если бъ онъ самъ разсказывалъ про себя повѣсть, и если бъ караульщики не подвели ужъ его къ описанному выше острогу. Дверь, заскрыпѣвъ на желѣзныхъ петляхъ, отворилась, и тюремный сторожъ, выглянувъ изъ острога, принялъ Воробьева съ рукъ на руки отъ караульщиковъ. Дверь захлопнулась.

Бѣднякъ, вздохнувъ, невольно посмотрѣлъ на высокой потолокъ острога и, прислонясь къ частоколу, закрылъ лице руками.

Между тѣмъ, Марія, купивъ въ Гостиномъ дворѣ припасы для обѣда, отослала ихъ домой съ работницей, которая ее сопровождала, и пошла сама къ Троицкой церкви6. Марія хотя и родилась отъ Шведа, но по убѣжденію своего воспитателя приняла на тринадцатомъ году возраста православную Вѣру. Она вошла въ храмъ, усердно помолилась и, выходя на площадь, примѣтила подлѣ себя вышедшаго вмѣстѣ съ нею изъ церкви молодаго человѣка. Онъ слѣдовалъ за нею. Марія, потупивъ глаза въ землю, поспѣшила къ дому, но молодой человѣкъ отъ нея не отставалъ.

«Ты, вѣрно, Марья Павловна, меня не узнала», сказалъ онъ наконецъ.

Она невольно вздрогнула, быстро подняла глаза, и увидѣла передъ собою Никитина. Взоры ея блеснули радостью, сердце затрепетало, какъ крыло бабочки, играющей на солнцѣ, щеки покрылись яркимъ румянцемъ, и полуоткрытыя, прелестныя уста искали словъ для отвѣта и не находили.

«Сегодня только пріѣхалъ я въ Петербургъ, поспѣшилъ прежде всего въ церковь излить предъ Богомъ благодарность за благополучное возвращеніе на родину, и потомъ думалъ идти къ твоему батюшкѣ. Здоровъ ли онъ?»

«Слава Богу, здоровъ», отвѣчала торопливо Марія, нѣсколько оправясь отъ смущенія, произведеннаго въ ней столь неожиданною и радостною встрѣчею съ женихомъ.

Могъ ли онъ не замѣтить этого смущенія? Оно доказало ему, что долговременное отсутствіе не изгладило его изъ памяти Маріи; оно увѣрило его, что онъ любимъ по прежнему. Сердце его наполнилось ощущеніями, которыя словами выразить не возможно. Счастливцы и не примѣтили, какъ подошли къ дому.

«Я привезъ изъ Италіи нѣсколько списковъ съ лучшихъ картинъ», сказалъ Никитинъ. «Завтра я тебѣ покажу ихъ, мой ангелъ! Увидишь, что я пишу не но прежнему. Нынѣ искусство мое, при помощи Божіей, можетъ доставить мнѣ хлѣбъ. Я не желаю многаго! Лишь бы ты не терпѣла ни въ чемъ нужды и была счастлива! Ты, вѣрно, знаешь, милая, по какому праву я говорю съ тобою такъ откровенно? Твой батюшка при отъѣздѣ моемъ далъ мнѣ слово, и я увѣренъ, что оно дано не противъ твоего согласія. Не правда ли?»

Марія молчала и потупила снова глаза въ землю. Двѣ слезы, подобныя алмазамъ, навернулись на длинныхъ ея рѣсницахъ. Иногда и молчаніе краснорѣчиво и быстро выражаетъ болѣе чувствованій и мыслей, нежели рѣчи, которыя Гомеръ называлъ крылатыми. — Но однѣ ли рѣчи можно назвать крылатыми? Почему не сравнить радостей, счастія, съ крылатыми райскими птичками, изрѣдка прилетающими къ человѣку? Какъ часто эти рѣдкія на землѣ птички вдругъ поднимаютъ крылышки и скрываются навсегда, навсегда! Это испытали Марія и женихъ ея.

Въ то самое время, когда сердца ихъ утопали въ радости, вдругъ вошелъ въ комнату прикащикъ Воробьева съ заплаканными глазами.

«Гдѣ батюшка?» спросила его Марія.

«Ахъ, матушка, Марья Павловна! Дожили мы до горя до бѣды! Бѣдный хозяинъ мой, отецъ нашъ родной, Илья Ѳомичъ!»

«Что такое сдѣлалось?» спросила, поблѣднѣвъ, Марія.

«Въ острогъ его посадили, матушка, въ острогъ!» Прикащикъ, утирая слезы, разсказалъ все въ подробности Маріи. Онъ какъ-то узналъ и объ условіи, на которомъ Шубинъ соглашался ждать уплаты долга.

Райская птичка подняла крылышки высоко, и скрылась изъ глазъ Маріи.

Когда прикащикъ вышелъ изъ комнаты, Марія едва слышнымъ голосомъ, прерываемымъ рыданіями, сказала Никитину: «Я любила тебя, искренно любила!… Теперь не стыжусь признаться въ этомъ!… Мы, вѣрно, были бы счастливы!… Но видно, мнѣ суждено быть за другимъ… Простимся навсегда! Не возражай мнѣ. Я должна на это рѣшиться. Онъ воспиталъ меня, онъ замѣнилъ мнѣ отца! И онъ въ острогѣ! Пусть умру я, но я должна спасти его!»

Марія, выбѣжавъ изъ комнаты и увидѣвъ прикащика, сказала ему твердымъ голосомъ: «Веди меня къ Шубину!» Прикащикъ, проводивъ своего хозяина до самаго острога и возвращаясь домой, увидѣлъ Шубина и старосту, сидѣвшихъ у окна въ австеріи, которая была въ той же улицѣ, гдѣ находился и острогъ. Онъ повелъ Марію. Несчастный Никитинъ издали слѣдовалъ за нею. Легче было бы ему слѣдовать за гробомъ невѣсты.

«Выкушай еще чарочку!» говорилъ Шубинъ, кланяясь въ поясъ старостѣ.

«Не много ли будетъ, хе, хе, хе! Не даромъ говорится: первая чарка коломъ, другая соколомъ, а послѣднія мелкими пташками летятъ. Я ужъ и счетъ этимъ пташкамъ потерялъ!»

«Неужто ты пьешь по счету, Спиридонъ Степанычъ? Бѣды не будетъ, если чарочку–другую и просчитаешь. Гей, молодецъ! Дай-ка еще фляжку заморскаго! На моей свадьбѣ я еще не такъ тебя угощу, благодѣтель мой! Это еще что! Цвѣтки, а тамъ будутъ ягодки!»

«Ба! Что это за женская персона вошла сюда?» воскликнулъ Гусевъ «Тьфу пропасть! Какъ она озирается! Ужъ не юродивая ли какая!»

«Ты здѣсь!» сказала Марія, взглянувъ на Шубина. Кровь кипѣла въ ея жилахъ, но бѣдная дѣвушка усиливалась скрыть свое волненіе и старалась казаться спокойною. «Ради Бога, освободи батюшку изъ острога!… Я согласна идти къ вѣнцу съ тобою! Но только освободи его теперь же, сейчасъ!»

Шубинъ вытаращилъ на нее глаза. Безсмысленное лице его ясно показывало, что онъ, подносивъ Гусеву, не забывалъ и себя.

«Хе, хе, хе! Дѣло идетъ, кажется, на ладъ!» замѣтилъ староста. «Счастливецъ ты, Карпъ Силычъ! Другіе за невѣстами ухаживаютъ, кланяются имъ, а къ тебѣ сама невѣста пришла съ поклономъ. Хе, хе, хе! Что жъ ты ей ничего не отвѣчаешь? Развѣ раздумалъ жениться? Обними свою изреченную!»

У Шубина появилась на лицѣ такая же пріятная улыбка, какая бы украсила физіономію осла, если бъ онъ могъ улыбаться. Онъ всталъ со стула, пошатнулся немного въ сторону и протянулъ руки къ Маріи, чтобы обнять ее; но она его оттолкнула.

«Прежде освободи батюшку!»

«Видишь еще, спесь какая!» сказалъ староста. «Освободи ей, изволишь видѣть, батюшку! Пожалуй! За этимъ дѣло не станетъ! Ты соглашаешься, Карпъ Силычъ, ждать уплаты долга вмѣстѣ съ прочими заимодавцами?»

«Какого долга? Я ей, кажись, ничего не долженъ! Будетъ женою, такъ сочтемся!»

«Хе, хе, хе! Не ты говоришь, я вижу, а хмѣль говоритъ. Грѣшные люди! Выпили мы съ тобою немножко сегодня! Я знаю впрочемъ, что ты ждать долга согласенъ».

«Что такое? Чего ждать долго? Нѣтъ, Спиридонъ Степанычъ! Я не согласенъ. Коли жениться, такъ завтра же къ вѣнцу!»

«Ну, ну, ладно. Пойдемъ-ка къ острогу».

«Пойдемъ. Не испугаешь острогомъ! Куда хочешь веди! лишь бы эта кралечка отъ меня не отстала!»

«Она съ нами пойдетъ. Э! братъ! Да ты и дверей ужъ не видишь, а хочешь выйти на улицу въ окошко! Хе, хе, хе! Сядька-ка, да подожди меня здѣсь. Лучше я схожу одинъ и приведу сюда ея батюшку».

Староста вышелъ. Марія хотѣла идти за нимъ вслѣдъ, но Шубинъ, сидѣвшій близъ двери, всталъ, шатаясь, и загородилъ ей дорогу.

«Куда, моя распрекрасная? Куда ты отъ жениха своего бѣжишь? Я не нущу. Жить не могу безъ тебя! Тошно! Да что жъ ты толкаешься! Вѣдь коли честью не останешься, такъ силой удержу. Нѣтъ, матушка! Стой! Не выпущу! Самъ десятскій меня не сдвинетъ и отъ дверей не оттащитъ!»

Онъ схватился за ручку замка. Бѣдная Марія, заплакавъ, отошла отъ двери и сѣла на скамейку, стоявшую въ темномъ углу горницы.

Между тѣмъ староста войдя въ острогъ, сказалъ Воробьеву, что Шубинъ хочетъ съ нимъ поговорить.

«Пойдемъ-ка, Илья Ѳомичъ!» продолжалъ онъ. «Полно сердиться! Я тебя помирю съ Шубинымъ. Что тебѣ за охота сидѣть въ острогѣ!»

«Если онъ хочетъ опять предложить мнѣ прежнее условіе, то не о чемъ мнѣ и говорить съ нимъ. Для своего спасенія, я ни за что на свѣтѣ не рѣшусь погубить сироты безродной!»

«Не о томъ дѣло, Илья Ѳомичъ! Никого губить тутъ не требуется. Пойдемъ-ка. Увидишь, что я васъ помирю! Что жъ ты нейдешь? Если острогъ тебѣ такъ понравился, такъ можно вѣдь будетъ сюда воротиться. Тьфу, какой упрямый!»

Взявъ за руку Воробьева, староста почти насильно вывелъ его изъ острога и сказалъ на ухо тюремному сторожу, чтобы онъ послалъ въ слѣдъ за ними къ австеріи двухъ караульщиковъ и велѣлъ имъ дожидаться его на улицѣ.

Едва успѣлъ Воробьевъ войти съ старостою въ австерію, какъ Марія, вскочивъ со скамьи, бросилась своему воспитателю на шею.

«Батюшка!» повторяла она, рыдая и цѣлуя его руки.

Воробьевъ прижималъ ее къ сердцу и плакалъ. Въ это время Никитинъ, съ отчаяніемъ въ душѣ, давно ходившій взадъ и впередъ по улицѣ мимо австеріи, рѣшился войти въ нее, почти не понимая самъ, что онъ дѣлаетъ.

«Вотъ, изволишь видѣть, Илья Ѳомичъ!» сказалъ староста, не примѣтивъ вошедшаго Никитина. «Грѣшно бы было, конечно, да и по Царскому указу нельзя принудить Марью Павловну выйти замужъ за Шубина; но она сама этого желаетъ. По тому же Царскому указу ты отказать ей въ этомъ не можешь. Ударь-ка по рукамъ съ Карпомъ Силычемъ, такъ и дѣло будетъ въ шляпѣ. Онъ бы долгу своего подождалъ, ты бы дѣла свои поправилъ и поживалъ бы себѣ въ своемъ домикѣ припѣваючи. Вѣдь въ острогѣ-то куда жить не хорошо! Хе, хе, хе!»

«Да, любезный батюшка! Благослови меня! Я согласна выйти замужъ за Карпа Силыча. Онъ такъ богатъ! Я буду съ нимъ счастлива! Боже мой!» воскликнула она, увидѣвъ Никитина, и закрыла лице руками. Онъ стоялъ неподвижно у двери. На лицѣ его выражалось неизобразимое душевное страданіе.

Глубоко тронутый Воробьевъ, оглянувшись, протянулъ руки и, подойдя къ Никитину крѣпко обнялъ его. Потомъ подведя его къ Маріи, сказалъ ей: «Вотъ женихъ твой, Маша! Я далъ ему слово. Знаю, что ты любишь его. Господь благословитъ васъ! Живите счастливо! А обо мнѣ не безпокойтесь. Я довольно пожилъ на свѣтѣ. И въ острогѣ съ чистою совѣстію доживу я свой вѣкъ спокойно!…»

Никитинъ, пораженный его великодушіемъ, напрасно искалъ словъ, чтобы выразить кипѣвшія въ груди его чувства: то смотрѣлъ онъ на Марію, то на ея воспитателя, и слезы текли изъ глазъ его.

Воробьевъ хотѣлъ соединить ихъ руки; но Марія, тихо оттолкнувъ руку Никитина, воскликнула: «Нѣтъ, нѣтъ! Никогда! Ни за что на свѣтѣ!»

«Для чего жъ ее принуждать?» замѣтилъ староста, подводя къ Воробьеву Шубина, съ трудомъ державшагося на ногахъ. «Вотъ женихъ ея! Этотъ ей нравится. Не упрямься, Илья Ѳомичъ! Видишь, она какъ тебя проситъ; колѣна твои обнимаетъ! Какой несговорчивый! Благослови ее за Карпа Силыча. Право, онъ дѣтина знатной!»

«Нѣтъ, Машенька!» сказалъ Воробьевъ. «Я не измѣню своему слову! Не дамъ тебѣ благословенія! Пока я живъ, не пойдешь ты къ вѣнцу съ этимъ богачемъ. Не губи себя для меня! Вотъ женихъ твой! Онъ бѣденъ; онъ такой же, какъ ты, сирота; но Богъ милосердый отецъ всѣхъ сиротъ! Да благословитъ онъ васъ! Прощайте! Живите счастливо, и, когда я умру, вы вѣрно, дѣти, придете на моей могилкѣ поплакать и добромъ меня помянете. Прощайте, мои милые! Веди меня въ острогъ!» продолжалъ онъ твердымъ голосомъ, обратясь къ старостѣ, и пошелъ къ двери.

«Батюшка! Ради Бога!» восклицала рыдавшая Марія и бросилась вслѣдъ за ея воспитателемъ; но Староста остановилъ ее. Въ изнеможеніи опустила она руки и голову, и закрыла глаза. Передавъ ее въ объятія Шубина, Староста вышелъ вслѣдъ за Воробьевымъ на улицу, и велѣлъ двумъ караульщикамъ, ожидавшимъ тамъ его приказаній, связать старика и вести за нимъ въ острогъ.

Марія, опамятовавшись и открывъ глаза, съ ужасомъ вырвалась изъ объятій Шубина. Потерявъ равновѣсіе, онъ закачался, какъ лодка, бросаемая волнами, и упалъ подлѣ двери, ворча сердито: «Я тебя, злодѣйку! Научу я тебя толкать своего мужа!»

Купецъ, продававшій напитки въ австеріи, во все время описанной сцены стоялъ въ молчаніи за прилавкомъ.

«Подними меня!» закричалъ ему Шубинъ.

«Самъ встанешь!» отвѣчалъ купецъ.

«Подними!» заревѣлъ Шубинъ, стуча кулакомъ въ полъ.

«Какъ бы Староста не былъ твой пріятель, я бы тебя, нахала, умѣлъ проводить отсюда!»

«Не плачь, милый другъ, не плачь!» говорилъ между тѣмъ Никитинъ Маріи, взявъ ее за руку и сажая на скамейку. «Я буду день и ночь работать. Богъ поможетъ мнѣ! Я заплачу долгъ Шубину за твоего батюшку; онъ освободится изъ острога; какъ тогда мы будемъ счастливы!»

«Подними меня, разбойникъ!»

«Ахъ, Боже мой! Я вспомнилъ про твой ящичекъ, милый другъ. Ты еще не раскрыла его?»

«Нѣтъ, срокъ еще не пришелъ», отвѣчала Марія.

«Можетъ быть въ немъ найдешь ты золото или какія-нибудь драгоцѣнности. Ахъ, дай Богъ! Тогда бы ты выкупила батюшку».

Утопающій крѣпко хватается и за плывущую вѣтку, не разсчитывая, что она удержать его не можетъ поверхъ глубины, всасывающей свою жертву. Такъ и Марія въ предположеніи, очень еще сомнительномъ, жениха своего увидѣла лучъ надежды и радостно предалась этому чувству. Сопровождаемая Никитинымъ, она немедленно пошла къ дому своего воспитателя.

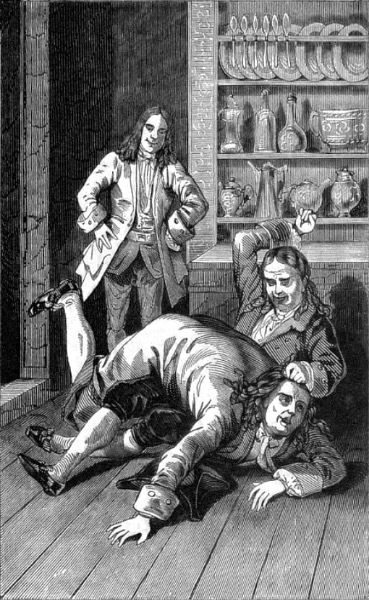

Староста, оставивъ Воробьева въ острогѣ, поспѣшилъ возвратиться въ австерію и, торопливо входя туда, запнулся за Шубина, который послѣ ухода Маріи съ Никитинымъ подвинулся еще ближе къ двери и растянулся подлѣ самаго порога. Онъ успѣлъ схватить Спиридона Степановича за ногу и чуть не уронилъ его.

«Что за чурбанъ положили тутъ у дверей!» воскликнулъ сердито староста.

«Ага! Попался, голубчикъ!» сказалъ Шубинъ, вообразивъ, что онъ держитъ за ногу купца, который отказался поднять его. «Вотъ я тебя! Теперь я тебѣ пересчитаю ребра! Нѣтъ, не вырвешься! Погоди!»

Съ этими словами далъ онъ пинка своему благодѣтелю. Это и не съ пьяными случается, только съ тою разницею, что пинки даются людьми стоящими или поставленными на ноги, благодѣтелямъ, которые уже упали или уронены.

«Съ ума ты сошелъ!» закричалъ староста, повалясь на полъ подлѣ Шубина. «Бить меня! Да какъ ты осмѣлился!»

«Ахъ, Спиридонъ Степанычъ! Я думалъ, что это не ты. Прости меня великодушно!»

Послѣ униженныхъ извиненій съ одной стороны и строгаго выговора съ другой, пріятели, лежа, помирились, при помощи продавца напитковъ встали, и удалились изъ австеріи.

Черезъ нѣсколько дней настало первое октября. Можно легко вообразить, съ какимъ нетерпѣніемъ ожидала Марія этого дня. Прежнее ожиданіе, открыть въ таинственномъ ящикѣ какое-нибудь извѣстіе объ отцѣ ея, возбужденная недавно надежда найти тамъ драгоцѣнность, которая бы могла доставить ей средство помочь ея воспитателю, томившемуся въ острогѣ, страхъ открыть ящикъ одной и въ полночь, — все это сильно волновало Марію. Никитинъ, поздно вечеромъ оставивъ кисть и закрывъ свой ящикъ съ красками, пришелъ къ своей невѣстѣ, чтобы разговорами нѣсколько развлечь ее и успокоить. Они сѣли ужинать и, продолжая разговаривать, смотрѣли отъ времени до времени на стѣнные часы. Пробило одиннадцать. Однообразный звукъ маятника напоминалъ имъ, что минута, такъ долго ожиданная, скоро наступитъ. Чѣмъ ближе подвигалась стрѣлка къ цифрѣ ХІІ, тѣмъ сильнѣе бились сердца Маріи и жениха ея.

«Не пора ли, мои другъ, тебѣ идти?» сказалъ Никитинъ, вдругъ прервавъ начатой имъ разсказъ про Италію и указавъ на часы. «До полуночи осталась одна минута».

Марія невольно вздрогнула, взяла въ молчаніи свѣчу со стола, и съ сильнымъ трепетомъ сердца пошла въ свою комнату. Затворивъ за собою дверь, подошла она къ столику, на которомъ стоялъ ящикъ ея, перекрестилась, взглянувъ на образъ, висѣвшій на стѣнѣ надъ столикомъ, и сняла съ шеи черную ленту, на которой носила она ключъ отъ ящика.

Часы начали бить полночь. Марія трепещущею рукою открыла ящикъ. Внутренность его обита была чернымъ бархатомъ. Въ ящикѣ усидѣла Марія бумагу, писанную на неизвѣстномъ ей языкѣ, и пергаментный свитокъ, связанный черною лентою. Болѣе ничего въ немъ не было. Въ недоумѣніи взяла она бумагу и свитокъ, и рѣшилась показать ихъ знавшему Шведскій языкъ Никитину, предполагая, что бумага была написана на этомъ языкѣ. Съ этимъ намѣреніемъ вышла она въ другую комнату.

«Что, моя милая?» спросилъ ее торопливо Никитинъ, глядя на нее пристально.

«Вотъ что нашла я» отвѣчала Марія, подавая ему бумагу и свитокъ.

Никитинъ, прочитавъ первую, поблѣднѣлъ. Взявъ потомъ пергаментный свитокъ, осмотрѣлъ онъ его внимательно, хотѣлъ развязать ленту, которою свитокъ былъ связанъ, но вдругъ, какъ бы испугавшись, положилъ его на столъ и задумался. Потомъ началъ онъ еще разъ внимательно читать бумагу.

Марія, устремя на него испытующій взоръ, старалась угадать волновавшія его мысли. На лицѣ Никитина ясно изображались изумленіе, радость, страхъ и нерѣшимость.

Когда Никитинъ прочиталъ во второй разъ бумагу, Марія спросила его: «Нѣтъ ли надежды узнать что-нибудь о моемъ родителѣ?»

«Никакой».

«Что же въ себѣ содержитъ эта бумага?»

«Это его завѣщаніе».

Марія, схвативъ бумагу, покрыла ее поцѣлуями и оросила слезами.

«Что батюшка пишетъ?» спросила она прерывающимся отъ сильнаго душевнаго волненія голосомъ.

«Не спрашивай меня, милая! Лучше тебѣ не знать содержанія этого завѣщанія».

«Что это значитъ?»

«Если все то справедливо, что сказано въ бумагѣ, то мы съ тобою можемъ пріобрѣсть несмѣтное богатство. Все зависитъ отъ этого пергаментнаго свитка, но прочитать его я не рѣшаюсь. Это ужасно!»

«Ты меня удивляешь! Объяснись, ради Бога!»

«Нѣтъ, милая! Не принуждай меня, для собственнаго твоего спокойствія!»

Убѣжденный неотступными просьбами Маріи, желавшей непремѣнно знать послѣднюю волю отца своего, Никитинъ наконецъ рѣшился сообщить ей содержаніе завѣщанія. Марія, измѣнясь въ лицѣ, почти съ ужасомъ его слушала.

«Какъ ты думаешь, другъ мой?» спросилъ Никитинъ. «Рѣшиться ли мнѣ прочитать этотъ свитокъ?»

«Нѣтъ, нѣтъ!» воскликнула Марія. «Если меня любишь, не дѣлай этого!»

«Мы бы могли тотчасъ же помочь бѣдному твоему воспитателю и освободить его изъ острога».

«Но, подумай, что ты можешь погубить себя невозвратно!»

«Совѣсть моя ни въ чемъ меня не укоряетъ, другъ мой. Душа моя чиста. Кажется, я могу на это рѣшиться. Можетъ быть, я и заблуждаюсь. Тогда, конечно, гибель моя несомнѣнна!»

«Нѣтъ, нѣтъ! Рѣшаться на такой опытъ слишкомъ ужасно! Прежде должно испытать всѣ другія средства къ освобожденію моего бѣднаго батюшки».

Марія взяла завѣщаніе отца и пергаментный свитокъ, и снова заперла ихъ въ ящикъ. Никитинъ, простясь съ нею, пошелъ домой, погруженный въ размышленія. Марія не могла сомкнуть глазъ цѣлую ночь.

На другой день, 2го Октября, Никитинъ пришелъ опять вечеромъ къ своей невѣстѣ, не смотря на сильную бурю, которая поднялась еще съ самаго утра. Разговоръ ихъ снова начался объ открытіи, сдѣланномъ ими наканунѣ. Неожиданно вошелъ въ комнату Шубинъ. Онъ низко поклонился Маріи и сказалъ : «Прости меня великодушно, Марья Павловна, что я пришелъ къ тебѣ такъ поздно. Я узналъ, что въ ящикѣ, который тебѣ родитель оставилъ, ты не нашла ничего, кромѣ какихъ-то грамотокъ».

«Ты ужъ узналъ объ этомъ!» сказала Марія, вспыхнувъ отъ гнѣва.

«Какъ не узнать! Слухомъ земля полнится».

«За сколько рублей купилъ ты мою тайну у нашей работницы? Кромѣ ея никто не могъ знать до сихъ поръ, что я нашла въ ящикѣ».

«Нѣтъ, Марья Павловна. Я не говорилъ ни слова съ твоей работницей. Да дѣло не въ томъ. Я пришелъ спросить тебя: согласна ли ты идти къ вѣнцу со мною? Дай мнѣ вѣрное слово, и батюшку твоего завтра же выпустятъ изъ острога. Это отъ меня одного зависитъ. Никто, кромѣ меня, тебѣ помочь не можетъ.

«Не правда!» возразила вспыльчиво Марія. «Иногда лоскутокъ написанной бумаги лучше наличныхъ денегъ. Я могу обойтись безъ твоей помощи! Твой долгъ будетъ тебѣ чрезъ нѣсколько дней уплаченъ».

Никитинъ, замѣтивъ, что Марія, увлеченная негодованіемъ, высказала Шубину болѣе, нежели сколько требовала осторожность, сдѣлалъ ей знакъ головою. Марія, почувствовавъ свою неосмотрительность, замолчала; но Шубинъ по ея отвѣту началъ догадываться, что въ ящикѣ найдена ею какая-нибудь важная бумага. Можетъ быть, думалъ онъ, отецъ ея завѣщалъ ей богатое наслѣдство въ Швеціи. Отвѣтъ Маріи сильно смутилъ его, уничтоживъ надежду на придуманное имъ средство принудить ее выйти за него замужъ.

Староста, по совѣтамъ котораго Шубинъ дѣйствовалъ, ходилъ между тѣмъ взадъ и впередъ по Троицкой площади и ждалъ окончанія переговоровъ своего пріятеля, поглядывая изрѣдка на домъ Воробьева. Войти въ домъ не рѣшился онъ и для того, чтобы не показать явнаго пристрастія въ дѣлѣ Шубина, и для того, что находилъ свое присутствіе лишнимъ при объясненіяхъ Карпа Силыча съ Маріею. Все небо покрыто было тучами, вечерняя темнота все болѣе и болѣе сгущалась, и порывистый вѣтеръ со стороны моря дулъ съ необыкновенною силою.

Шубинъ нѣсколько времени простоялъ неподвижно, глядя на Марію и сбираясь съ мыслями, и рѣшился наконецъ идти къ своему благодѣтелю на площадь, за совѣтами. Поклонясь Маріи и посмотрѣвъ злобно на Никитина, онъ вышелъ изъ комнаты, но вскорѣ вбѣжалъ опять и закричалъ: «Мнѣ нельзя уйти отсюда! Двери на крыльцѣ и ворота крѣпко–накрѣпко заперты. Сквозь всѣ щели забора бѣжитъ съ площади вода!»

Никитинъ подошелъ, къ окну, отворилъ фортку и, не смотря на вой вѣтра, услышалъ шипѣніе волнъ, которыя, разбѣгаясь съ площади, достигли до самаго дома и разлетались брызгами и пѣной.

«Наводненіе!» воскликнулъ онъ.

«Боже мой!» сказала вполголоса испуганная Марія.

Староста, прогнанный водою съ площади, подбѣжалъ къ дому Воробьева; но увидя, что дверь на крыльцѣ и ворота заперты, взлѣзъ на заборъ и сѣлъ на него верхомъ.

Никитинъ, продолжая смотрѣть въ окно, нѣсколько разъ отиралъ платкомъ съ лица водяные брызги. Въ то самое время, когда ревъ порывистаго вѣтра стихъ на нѣсколько мгновеній, съ ужасомъ услышалъ Никитинъ вдали жалобный крикъ: «Тону! Тону! Батюшки, помогите!» Первая мысль, въ немъ мелькнувшая, была спасти утопавшаго, во что бы то ни стало. — Но какимъ средствомъ спасти несчастнаго! Это невозможно! — была вторая мысль, наполнившая сердце Никитина горестію и состраданіемъ. Черезъ нѣсколько времени опять раздался тотъ же крикъ. «Тону! Тону!» и вскорѣ голосъ умолкнулъ.

Буря все болѣе и болѣе свирѣпѣла и вода быстро прибывала. Густой мракъ покрывалъ всю Троицкую площадь. Никитинъ, взявъ со стола двѣ свѣчи, приставилъ ихъ къ стеклу окна и снова началъ смотрѣть въ фортку, стараясь увидѣть по крайней мѣрѣ высоту воды, которой она уже достигла, сіяніе свѣчъ разлилось на небольшое пространство передъ домомъ Воробьева и, споря съ мракомъ, слабѣло по мѣрѣ отдаленія; наконецъ, побѣжденное врагомъ своимъ, оно умирало, не имѣя силы пробиться далѣе въ черный, непроницаемый океанъ тьмы. Изъ этого океана являлись, какъ привидѣнія въ развѣвающихся бѣлыхъ саванахъ, кипящія пѣною волны и, шумя, бѣжали къ дому. Отъ ударовъ ихъ стѣна начала дрожать. Никитинъ, какъ живописецъ, на нѣсколько времени забылся и смотрѣлъ на эту картину съ ужасомъ, смѣшаннымъ съ наслажденіемъ. Вдругъ вспомнивъ возрастающую съ каждою минутою опасность, онъ началъ наблюдать: прибываетъ ли вода или нѣтъ? Когда вѣтеръ стихалъ, являлись изъ мрака ровныя, широкія волны; когда опять ударялъ порывъ вихря, волны возрастали и на вершинѣ ихъ крутилась пѣна. Вдругъ появился валъ, подобный великану, который на сѣдой головѣ своей несъ трупъ человѣка. Никитинъ, содрогнувшись, отскочилъ отъ окна и закрылъ фортку.

«Не нужно ли будетъ», сказалъ онъ, «изъ осторожности перенести отсюда вещи на чердакъ? Вода, кажется, все прибываетъ».

Марія поблѣднѣла. Шубинъ заохалъ отъ страха. Всѣ начали носить на чердакъ, что попадалось первое подъ руку. Шубинъ усердно помогалъ Маріи и Никитину. Вскорѣ присоединились къ нимъ прикащикъ и работница Воробьева. Какъ обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, носили вещи, мало стоющія, и забывали дорогія. Марія однакожъ не забыла своего ящика, который былъ ей всего на свѣтѣ драгоцѣннѣе, какъ единственная вещь, оставшаяся послѣ отца. Шубинъ, разогнавъ нѣсколько страхъ свой мыслію, что вода не дойдетъ до чердака, обратилъ вниманіе свое на ящикъ. Онъ считалъ его препятствіемъ къ браку своему съ Маріею, думая, что въ этомъ ящикѣ хранится средство, о которомъ она говорила, уплатить ему долгъ и освободить ея воспитателя изъ острога. Выждавъ время, когда онъ одинъ остался на чердакѣ, безсовѣстный схватилъ ящикъ, спряталъ въ глубокій карманъ своего Саксонскаго кафтана, и пошелъ внизъ помогать въ перенесеніи на чердакъ остальныхъ вещей.

Въ это время набѣжавшая сильная волна ударила въ окна той комнаты, гдѣ находились Марія и женихъ ея. Рамы задребезжали, и одно разшибленное стекло зазвенѣло.

«Пойдемъ, милая, вверхъ скорѣе!» сказалъ Никитинъ, взявъ Марію за руку. «Мы не успѣемъ всего переносить. Скоро вода вольется въ комнаты».

Они пошли вверхъ. Марія, вдругъ какъ бы проснувшись отъ страшнаго сна, вспомнила про своего воспитателя, заключеннаго въ острогѣ. Вообразивъ опасность, которой онъ тамъ подвергался, она вскрикнула отъ ужаса.

«Что съ тобой, другъ мой?» спросилъ Никитинъ, ведя ее по лѣстницѣ.

«Бѣдный мой батюшка! Онъ утонетъ!»

Никитинъ старался ее успокоить, говоря, что безъ сомнѣнія примутъ мѣры для спасенія находящихся въ острогѣ.

Марія, взойдя на чердакъ, бросилась въ кресла и въ отчаяніи ломала руки. Никитинъ примѣтивъ слабый красноватый свѣтъ, проникавшій съ площади въ слуховое окно, подошелъ и выглянулъ въ него. Надъ Выборгскою стороной увидѣлъ онъ разстилавшееся зарево. Кровавое его сіяніе разсѣяло нѣсколько мракъ этой страшной ночи.

Троицкая площадь въ то время была гораздо обширнѣе нынѣшней, и продолжалась до самаго берега Невы. Одна Троицкая церковь и австерія стояли на берегу. Никитинъ подумалъ, что видитъ передъ собою море. Вся площадь Троицкая, широкая Нева и обширный лугъ, находившійся на другомъ берегу Невы между Лѣтнимъ садомъ и Почтовымъ дворомъ, составили необозримую водную поверхность, покрытую волнами. Противъ теченія рѣки доски, бревна, лодки, суда быстро неслись по водѣ, гонимыя вѣтромъ. Казалось, весь Финскій заливъ, поднявшись, стремился на Петербургъ. Зрѣлище было поразительно.

Когда Никитинъ отошелъ отъ окна, Шубинъ сталъ на его мѣсто. Представившаяся ему картина разрушенія въ такой привела его страхъ, что онъ началъ дрожать, какъ осиновый листъ. Во время пребыванія его въ скитѣ, много разъ слышалъ онъ поученія, въ которыхъ описывалась кончина міра. Невольно вспомнилъ онъ эти описанія, глядя на мрачное небо, на зарево, которое какъ будто-бы происходило отъ загорающейся земли, на выступившія изъ береговъ воды, которыя стремились все разрушить. Притомъ ужасный ревъ вѣтра, трескъ падающихъ заборовъ, крикъ людей, просящихъ помощи, все это приводило душу въ содроганіе. — Ужъ не кончина ли міра настала? — подумалъ Шубинъ, вспомнивъ, что въ скитѣ онъ часто слыхалъ, какъ предсказывали близкое наступленіе послѣдняго дня.

Погруженный въ эти размышленія, вдругъ услышалъ онъ сильный трескъ, и въ слѣдъ за тѣмъ раздавшійся надъ головой его голосъ: «Преставленіе свѣта!»

Оледенѣвъ отъ ужаса, Шубинъ отскочилъ отъ слухового окна и бросился въ ноги прежде Маріи, а потомъ Никитину.

«Преставленіе свѣта!» воскликнулъ онъ. «Я слышалъ голосъ съ неба! Простите меня, многогрѣшнаго! Я обижалъ васъ, хотѣлъ вамъ зла. Теперь ничего не нужно человѣку! Блаженъ, кто зла не творилъ, и дѣлалъ дѣла благія! Простите меня, многогрѣшнаго!»

«Помилуй, что съ тобой сдѣлалось?» спросилъ удивленный Никитинъ, поднимая лежавшаго передъ нимъ кающагося грѣшника.

«Я слышалъ голосъ, своими ушами слышалъ! Простите, меня окаяннаго!»

Никитинъ подошелъ снова къ слуховому окну, и увидѣлъ прежнюю картину наводненія. Онъ началъ вслушиваться, и ничего не могъ различить, кромѣ воя вѣтра и шума волнъ. Наконецъ онъ въ самомъ дѣлѣ слышитъ надъ собою голосъ: «Батюшки-свѣты. Весь Питеръ видно потонетъ!»

«Кто тамъ?» закричалъ живописецъ, высунувшись по поясъ изъ окошка.

«Я!» отвѣчалъ староста Гусевъ, перелѣзшій съ забора на кровлю дома. Толстякъ стоялъ подлѣ трубы, схватясь за нее обѣими руками. «Нельзя ли мнѣ какъ попасть на чердакъ? Я того и смотрю, что меня отсюда вѣтромъ сшибетъ».

Никитинъ отыскалъ на чердакѣ длинный шестъ, которымъ Воробьевъ иногда гонялъ голубей, сохранивъ съ молодыхъ лѣтъ страсть къ этой забавѣ. Протянувъ шестъ къ старостѣ, Никитинъ совѣтовалъ ему, чтобы онъ, держась за шестъ, осторожно спустился къ окошку. Гусевъ послѣдовалъ совѣту и сползъ на чердакъ.

«Ты, Спиридонъ Степанычъ, закричалъ, когда я смотрѣлъ въ окно: преставленіе свѣта?» спросилъ Шубинъ.

«Я. Съ ближняго дома вѣтеръ сорвалъ крышу и съ такимъ трескомъ, что у меня душа въ пятки ушла».

«Ты меня до смерти перепугалъ!»

«Да ужъ что говорить! Не мы одни съ тобой теперь трусимъ!»

Вода между тѣмъ все возвышалась болѣе и влилась въ комнаты. Зарево, происшедшее отъ загорѣвшейся близь Петербурга деревни, начало гаснуть и блескъ его слился съ зарею, появившеюся на прояснившемся Востокѣ. Вѣтеръ сталъ постепенно слабѣть и къ полудню утихъ совершенно. Вода начала быстро сбывать.

«Не поспѣшить ли намъ домой?» сказалъ Гусевъ, глядя въ слуховое окно. «По площади народъ ужъ ходитъ. Сколько на ней бревенъ, дровъ, лодокъ и разнаго хламу! Надо взглянуть, что у насъ дома вода напроказила».

Поклонясь Маріи, староста и Шубинъ, съ похищеннымъ ящикомъ въ карманѣ, вышли.

Никитинъ, по просьбѣ Маріи, немедленно повелъ ее къ острогу, чтобы узнать объ участи ея воспитателя. Тамъ сторожъ Губернской Канцеляріи сказалъ имъ, что всѣ заключенные были переведены на чердакъ дома, гдѣ помѣшалась Канцелярія, и что ни одинъ изъ нихъ не утонулъ. Съ облегченнымъ сердцемъ возвратилась Марія съ женихомъ домой, и начала отыскивать свой ящикъ на чердакѣ, между разставленными въ безпорядкѣ разными вещами. Нигдѣ не находя его, бѣдная дѣвушка заплакала. Никитинъ осмотрѣлъ всѣ углы, но напрасно. Сначала подумалъ онъ, что ящикъ забытъ былъ внизу, и что его унесло водою; по Марія твердо помнила, что она прежде всѣхъ другихъ вещей перенесла свой ящикъ на чердакъ. «Вѣрно Шубинъ или староста унесъ его». сказала Марія въ слезахъ.

Никитинъ, которому это подозрѣніе показалось очень вѣроятнымъ, далъ слово Маріи, во что бы то ни стало, открыть похитителя.

Староста, сопровождаемый Шубинымъ, шелъ между тѣмъ скорымъ шагомъ къ дому своему, который находился въ концѣ Дворянской улицы, на берегу Малой Невы. Онъ похвалилъ своего пріятеля за смѣтливость и расторопность, когда тотъ сообщилъ ему о пріобрѣтеніи ящика, и горѣлъ нетерпѣніемъ скорѣе узнать содержаніе бумагъ, найденныхъ Маріею. При входѣ въ домъ свой онъ порадовался, замѣтивъ, что вода не влилась въ его комнаты, а затопила одни подвалы.

«То ли дѣло», воскликнулъ онъ, «какъ домъ-то повыше построишь! Теперь многіе охаютъ, а мнѣ хоть трава не расти. Все и сухо и цѣло! Давай-же сюда ящикъ-то!» продолжалъ онъ, запирая дверь комнаты, въ которую они вошли.

«Вотъ онъ, Спиридонъ Степанычъ», сказалъ Шубинъ, вынимая ящикъ изъ кармана. «Только онъ запертъ. Ключъ остался у моей невѣсты. Она его на шеѣ носитъ»

Гусевъ взялъ большую связку ключей разной величины, почти всѣ перепробовалъ, и наконецъ кое-какъ отперъ ящикъ. Взявъ бумагу и пергаментный свитокъ, онъ развязалъ ленту, которою сей послѣдній былъ связанъ, надѣлъ на носъ очки, взглянулъ сначала на бумагу, и пробормоталъ: «Это какая-то тарабарская грамота! Я ни слова разбирать не могу!»

Вспомнивъ, что отецъ Маріи былъ Шведъ, онъ продолжалъ: «Вѣрно это по Шведски написано! Этакая досада! Ахъ, да! Мой братъ Александръ знаетъ по Шведски. Онъ долго жилъ въ Стекольномъ7 по торговымъ моимъ дѣламъ. Не позвать ли его? Какъ ты думаешь, Карпъ Силычъ?»

«Чтобъ онъ не разсказалъ кому-нибудь и не ввелъ меня въ бѣду!»

«Какъ это можно! На него я полагаюсь, какъ на самого себя. Онъ не введетъ насъ болтовствомъ въ хлопоты. Я отъ него никогда ничего не таилъ. Притомъ я содержу его, даю ему столъ и помѣщеніе. Съ ума развѣ онъ сойдетъ! Постой-ка, я схожу за нимъ»,

«Да не говори же ему однакожъ, Спиридонъ Степанычъ, откуда достались намъ эти грамотки».

«Смѣшенъ ты, Карпъ Силычъ! Не тебѣ учить меня осторожности. Я прожилъ поболѣе твоего на свѣтѣ. Да впрочемъ не безпокойся! Я скажу ему, что нашелъ этотъ ящикъ на улицѣ. Послѣ наводненія мало ли что теперь по улицамъ валяется. Свалимъ всю бѣду на воду, такъ и концы въ воду».

Чрезъ нѣсколько минутъ староста возвратился въ комнату съ меньшимъ своимъ братомъ, который весьма походилъ лицемъ на старшаго; только этотъ послѣдній былъ его гораздо потолще и вмѣстѣ потоньше. Младшій мастеръ былъ писать бумаги тогдашнимъ приказнымъ слогомъ и исправлялъ должность письмоводителя старосты.

«Переведи-ка, братецъ, эти бумаги. Кажется, онѣ писаны по Шведски;» сказалъ староста: а я шелъ вотъ съ этимъ пріятелемъ моимъ и поднялъ ихъ на дорогѣ».

Братъ Гусева взялъ сначала бумагу, прочиталъ ее про себя и воскликнулъ: «Это чудеса, если это все правда!» Потомъ взялъ онъ пергаментный свитокъ, прочиталъ его съ возраставшимъ примѣтно вниманіемъ, и опять началъ снова читать. Глаза его блистали радостью, руки дрожали, однакожъ онъ усиливался скрывать свое волненіе.

«Переведи же скорѣе, что тутъ написано». сказалъ Гусевъ.

«Да что переводить!» отвѣчалъ его братъ. «Все вздоръ! Написано наставленіе, какъ жить должно на свѣтѣ».

«Только то!» проворчалъ Гусевъ. «Ну, такъ возьми себѣ, Карпъ Силычъ, эту находку. Мы хоть и вмѣстѣ съ тобой ее нашли, однакожъ я тебѣ свою долю уступаю. Въ какомъ еще богатомъ ящикѣ спрятана была такая дрянь!»

Положивъ бумагу и свитокъ въ ящикъ, онъ подалъ его Шубину. Александръ Степановичъ между тѣмъ мигалъ и старался знаками остановить брата; но увидѣвъ, что онъ знаковъ его не замѣтилъ, и что Шубинъ положилъ уже ящикъ въ карманъ, братъ Гусева съ примѣтною досадой взялъ его за руку и вывелъ въ другую комнату.

«Я тебѣ мигалъ, мигалъ, — ничего не видишь!» сказалъ онъ вполголоса. «Возьми ящикъ назадъ!»

«А что?»

«Возьми, говорятъ! Не знаешь ты, какое сокровище отдалъ! Послѣ я тебѣ все разскажу. Чудеса, да и только! Смотри жъ, братъ! Чуръ со мной все пополамъ. Не то и переводить не стану».

«Что такое пополамъ? Растолкуй, пожалуйста! Я ничего не понимаю!»

«Послѣ поговоримъ: прежде возьми ящикъ».

«Пожалуй, за этимъ дѣло не станетъ».

Они вошли опять въ комнату, гдѣ былъ Шубинъ. Староста, поговоривъ о наводненіи, о погодѣ, о хлопотахъ по своей должности и о разныхъ другихъ предметахъ, сказалъ наконецъ Шубину, когда тотъ началъ съ нимъ прощаться въ намѣреніи идти домой: «Не лучше ли тебѣ ящикъ-то у меня оставить? Съ этакой дрянью въ бѣду попадешь пожалуй. Я бы отыскалъ хозяина и отдалъ бы ему его добро. Находка-то право незавидная!»

Шубину показалось подозрительно, что староста съ братомъ выходилъ о чемъ-то совѣтоваться въ другую комнату. Опасаясь, чтобъ хитрый старикъ какъ-нибудь не вздумалъ измѣнить ему, его запутать и сорвать съ него взятку, рѣшился Шубинъ удержать ящикъ у себя.

«Зачѣмъ тебѣ хлопотать, Спиридонъ Степанычъ!» отвѣчалъ онъ. «У тебя и безъ того хлопотъ полонъ ротъ. Я скорѣе тебя отыщу хозяина и скажу ему, что нашелъ этотъ ящикъ на улицѣ. Онъ мнѣ еще спасибо скажетъ. Хозяина найти не трудно!»

Поцѣловавшись съ Гусевымъ и поклонясь его брату, пошелъ онъ къ дверямъ. Староста, замѣтивъ недовѣрчивость Шубина, рѣшился было насильно взять у него ящикъ; но его остановила мысль, что Шубинъ, поссорясь съ нимъ, можетъ вездѣ кричать о сдѣланныхъ уже ему и обѣщанныхъ подаркахъ за содѣйствіе къ женитьбѣ на Маріи, и такимъ образомъ ввести его въ бѣду. Провожая Шубина онъ потиралъ себѣ лобъ и сбирался съ мыслями.

Александръ Степановичъ, видя, что Шубинъ уходитъ, вскочилъ со стула и остановилъ его.

«Постой, подожди немножко!» сказалъ онъ. «Надобно поговорить съ тобой».

«Въ другое время поговоримъ. Теперь мнѣ домой пора», отвѣчалъ Шубинъ, стараясь скорѣе уйти; но Александръ Степановичъ подбѣжалъ къ двери и ее заперъ.

Шубинъ разсердился и вмѣстѣ струсилъ.

«Что жъ это такое!» закричалъ онъ. «Развѣ можно такъ съ гостями поступать!»

«Послушай, братецъ!» шепнулъ на ухо старостѣ братъ его. «Дѣлать нечего! Возьмемъ и этого лѣшаго въ часть. И трое раздѣлимъ добычу, такъ все-таки будетъ съ насъ».

«Ничего я не понимаю!» отвѣчалъ Гусевъ съ досадою. «Что такое намъ дѣлить? Ну, трое, такъ трое! Я согласенъ. Присядь-ка, Карпъ Силычъ; полно гнѣваться. Мы тебѣ добра хотимъ».

Шубинъ, успокоенный этими словами, сѣлъ. Александръ Степановичъ, посмотрѣвъ въ замочную скважину, чтобы удостовѣриться, не подслушиваетъ ли ихъ кто у дверей, началъ говорить вполголоса : «Находка ваша лучше всякаго клада! Можно вдругъ разбогатѣть пуще Александра Данилыча Меншикова. Дай-ка ящикъ сюда; я переведу вамъ бумаги, такъ вы оба ахнете».

«Да отдай же ящикъ, Карпъ Силычъ!» воскликнулъ Гусевъ, примѣтивъ нерѣшимость Шубина. «Все, что ни достанемъ, раздѣлимъ по-ровну. Никому обидно не будетъ!»

«Поклянись прежде! Оба поклянитесь!» отвѣчалъ Шубинъ. «Я вѣдь не знаю, что у васъ на умѣ».

Староста и братъ его начали съ жаромъ божиться, и Шубинъ подалъ имъ ящикъ.

Вынувъ сначала бумагу, Александръ Степановичъ началъ читать ее, нерѣдко останавливаясь и многое искажая своимъ переводомъ. Она содержала въ себѣ слѣдующее: