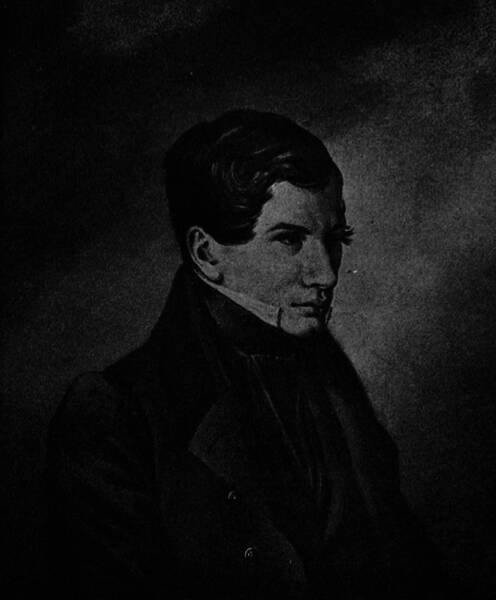

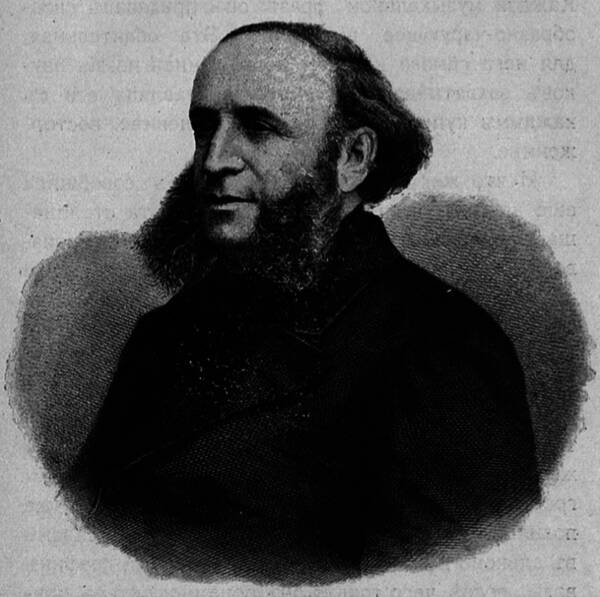

Создатель русской оперы, Михаилъ Ивановичъ Глинка

Біографическая повѣсть для юношества съ 20-ю портретами и рисунками

Содержаніе:

- ПРОЛОГЪ. Женитьба родителей. (1802.)

- ГЛАВА ПЕРВАЯ. Подъ крылышкомъ бабушки. (1804–1810.)

- ГЛАВА ВТОРАЯ. „Музыка — душа моя“. (1810–1817.)

- ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Недоросль изъ дворянъ. (1822.)

- ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Скоморохъ. (1823–1830.)

- ГЛАВА ПЯТАЯ. Національная Cтруя. (1832–1834.)

- ГЛАВА ШЕСТАЯ. „Полжизни за либреттто!“

- ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Медовые мѣсяцы жизни и творчества. (1835.)

- ГЛАВА ВОСЬМАЯ. „Жизнь за царя.“ (1836.)

- ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Свои и „братія“.

- ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. „Русланъ и Дюдмила“. (1842.)

- Эпилогъ

ПРОЛОГЪ. Женитьба родителей. (1802.)

Въ частной жизни каждаго семейства найдутся такіе знаменательные дни, память о которыхъ не изглаживается годами. Для семьи владѣльца села Новоспасскаго, Ельнинскаго уѣзда, Смоленской губерніи, капитана въ отставкѣ, Николая Алексѣевича Глинки, такимъ достопамятнымъ днемъ было 30-е мая 1802 г.

Съ ранняго утра всѣ обитатели барскаго дома, начиная съ господъ и кончая послѣднимъ казачкомъ, были уже на ногахъ. Самъ Николай Алексѣевичъ, въ бархатномъ халатѣ нараспашку, сколько времени уже сидѣлъ на балконѣ въ ожиданіи своего утренняго чая.

Передъ балкономъ съ четырьмя высокими колоннами, по пологому скату разстилались цвѣточный садъ и лугъ до самой рѣки, откуда вѣяло утреннею свѣжестью; вмѣстѣ съ нею на балконъ приносило и сладкій запахъ цвѣтовъ съ ближайшей клумбы. Но майское солнце начинало уже припекать, и Николай Алексѣевичъ отодвинулся въ тѣнь колонны; однако, ненадолго: солнечные лучи, игравшіе золотыми зайчиками на пузатомъ, ярко-вычищенномъ самоварѣ, стали опять подбираться къ хозяину изъ-за колонны, и онъ долженъ былъ отодвинуться еще далѣе. Самоваръ же кипѣлъ, пыхтѣлъ, — пока совсѣмъ не отпыхался; только изъ носа чайника на конфоркѣ струился еще душистый паръ.

Самому Николаю Алексѣевичу, правда, не стоило бы труда протянуть руку къ чайнику; но заваривала и разливала чай разъ навсегда супруга его, Ѳекла Александровна, а нарушить порядокъ, заведенный ею, было немыслимо. Временами только старичокъ нашъ прислушивался къ ея повелительному голосу, раздававшемуся то въ нижнемъ этажѣ, то изъ открытыхъ оконъ спальни во второмъ этажѣ; прислушается и тихонько вздохнетъ.

Тутъ на порогѣ показался единственный его сынъ и наслѣдникъ, Иванъ Николаевичъ или попросту Ваня, юноша лѣтъ восемнадцати. Несмотря на ранній часъ, одѣтъ онъ былъ въ новый голубой фракъ, а въ рукахъ держалъ цилиндръ и бѣлыя лайковыя перчатки.

Приложившись къ рукѣ отца, юноша пожелалъ ему добраго утра.

— Здравствуй, сынокъ, здравствуй, — отозвался старикъ; а затѣмъ, опасливо оглянувшись на стеклянную дверь изъ залы, вполголоса прибавилъ: — И какъ это у тебя, право, духу хватаетъ на такую штуку?

Сынъ смущенно завертѣлъ въ рукахъ свой цилиндръ и сталъ оправдываться:

— Да развѣ я, папенька, самъ отъ себя? Вѣдь маменька первая же подала мысль…

— Ну да, ну да, само собою. Маменька твоя въ этомъ отношеніи, можно сказать…

Конецъ фразы застрялъ у него въ горлѣ, потому что въ это время вышла на балконъ къ нимъ сама маменька. Какъ и сынъ, она была въ праздничномъ нарядѣ: въ пышномъ кружевномъ чепцѣ, шелковомъ платьѣ и съ турецкою шалью на плечахъ. Тѣлосложенія она была не особенно крѣпкаго, видъ имѣла болѣзненный; но въ умныхъ и быстрыхъ глазахъ ея выражались властолюбіе и непреклонная воля.

— Что же ты, батюшка, примолкъ? что „маменька“? — строго спросила она мужа. — Договаривай.

Тотъ еще болѣе съёжился въ своемъ халатѣ, какъ улитка въ своей раковинѣ.

— Да мы съ Ваней только такъ, отъ нечего дѣлать… Ждемъ вотъ чаю.

— Кромѣ чая, другихъ заботъ у тебя и нѣту? Ну, смотри, смотри на милость! — продолжала Ѳекла Александровна, когда изъ чайника въ чашку мужа потекла струя темно-бураго цвѣта. — Вѣдь это уже не чай, а какой-то декоктъ аптечный! Что̀ бы, кажется, снять съ конфорки?

— Да я и самъ уже думалъ…

— То-то, что ты все больше думаешь. Не забылъ бы только къ свадьбѣ сына халатъ-то скинуть, парикъ напудрить…

— Да развѣ такъ уже къ спѣху?

— Ахъ Ты, Господи! Лишь только вернемся съ невѣстой, такъ и къ вѣнцу. И отцу Іоанну уже наказано, чтобы былъ въ церкви съ дьякономъ и пѣвчими. Ну, ну, пейте оба поскорѣе!

Оба послушно принялись за свой чай, Ваня даже такъ усердно, что обжогъ себѣ нёбо и отъ боли крякнулъ.

— Что съ тобой опять? — спросила Ѳекла Александровна, зоркимъ окомъ матери окидывая всю фигуру жениха-сына. — Эхъ! не можешь ты, Ваня, хорошенько повязать галстухъ! Сколько разъ вѣдь показывала! Дай, я тебѣ перевяжу… И вихоръ опять на самой макушкѣ!

— Да я, маменька, и то уже помадилъ, помадилъ… — пробормоталъ Ваня, проводя ладонью по непослушному вихру.

— А мокрой щеткой потомъ, конечно, не причесалъ?

— Забылъ, простите. Я, маменька, сейчасъ…

— Сиди, сиди! Допивай. До сихъ поръ вѣдь, не можешь обойтись безъ няньки. Пора было женить тебя, пора!

— Нянька-то ужъ очень молоденькая, — вполголоса замѣтилъ мужъ.

— Что-о? — протянула Ѳекла Александровна. — Что ты говоришь?

— Я говорю, что Женичка еще на четыре года его моложе…

— Но зато она дѣвица; а дѣвушка въ четырнадцать лѣтъ невѣста. Къ именинамъ ей сшили даже длинное платье…

— Бѣлое кисейное! — съ оживленіемъ подхватилъ Ваня. — И какъ оно ей къ лицу!

— Еще бы, — улыбнулся Николай Алексѣевичъ надъ пылкостью сына: — что дѣвочка очень мила — никто не споритъ. Но все-таки увезти ее этакъ насильно…

— Вовсе не насильно! — перебила мужа Ѳекла Александровна. — Съ полнаго ея согласія. Знаетъ же она нашего Ваню еще съ ранняго дѣтства, видится съ нимъ чуть не каждую недѣлю, привязалась къ нему тоже всей душой, — чего жъ больше? А по-твоему лучше, чтобы къ ней присватался какой-нибудь заѣзжій ферлакуръ, и Ваня нашъ остался бы съ носомъ? Нѣтъ, они созданы другъ для друга.

Въ это время изъ столовой донесся на балконъ бой стѣнныхъ часовъ.

— Ну, вотъ! уже пять часовъ; а въ половинѣ шестого мы обѣщались встрѣтиться съ нею около озера. Ѣдемъ, ѣдемъ!

Карета, запряженная лихой шестеркой, стояла уже на дворѣ у крыльца. Тутъ же гарцовалъ на коняхъ разной масти конвой — двѣнадцать человѣкъ дворовыхъ, вооруженныхъ ломами и топорами. Вокругъ толпилась и галдѣла вся женская дворня. Усѣвшись въ карету, барыня подозвала къ себѣ старшую горничную, Татьяну Карповну.

— Такъ смотри же, Татьянушка, не забудь коврика и внука.

— Помилуй, сударыня! — отвѣчала Татьяна: — какъ же безъ коврика и образника? Поѣзжайте съ Богомъ.

— Ну, пошелъ!

И шестерка тронулась почти съ мѣста вскачь, а за нею двѣнадцать верховыхъ.

•••

Тѣмъ временемъ въ сосѣднемъ селѣ Шмаковѣ, отстоявшемъ отъ села Новоспасскаго всего въ восьми верстахъ и принадлежавшемъ дальнему родственнику и однофамильцу Николая Алексѣевича, Аѳанасію Андреевичу Глинкѣ, всѣ обитатели помѣщичьяго дома спали еще мирнымъ сномъ, — всѣ, кромѣ подростка-сестрицы Аѳанасія Андреевича, Женички.

Каждое утро она вставала нѣсколько ранѣе брата и жены его, Елизаветы Петровны, чтобы еще до утренняго чая выкупаться въ озерѣ. Сегодня же она поднялась съ постели даже раньше прислуги. Спустивъ ножки на полъ и въѣхавъ ими въ туфельки, она прислушалась, не слыхать ли уже кого-нибудь въ домѣ, глубоко вздохнула и достала изъ комода чистое бѣлье, потомъ изъ шкапа свое именинное бѣлое платье и бѣлые же атласные ботинки.

Тутъ, когда она обернулась, въ глаза ей блеснулъ свѣтъ лампадки передъ образомъ Спасителя въ углу. И самъ Спаситель, сдавалось ей, глядѣлъ на нее съ укоризной и грустью. Въ невольномъ порывѣ она бросилась на колѣни и принялась истово молиться, класть поклоны. Когда затѣмъ ея увлаженные взоры поднялись опять къ Спасителю, ликъ Его точно просвѣтлѣлъ.

„Онъ меня благословляетъ!“ поняла дѣвочка, и на душѣ у нея стало чудно-легко.

Не прошло и четверти часа, какъ она была уже умыта, причесана, одѣта.

Схвативъ со стула и съ полу свое будничное платье, старое бѣлье и туфельки, она свернула все въ узелъ и, съ узломъ подъ мышкой, тихонечко растворила дверь въ коридоръ. Изъ дѣвичьей долетали женскіе голоса. Стало-быть, тамъ уже проснулись! Дай Богъ ноги…

На цыпочкахъ проскользнула она коридоромъ въ залу, оттуда въ стеклянную дверь на балконъ, а съ балкона въ садъ. На минутку ея бѣлое платьице промелькнуло потомъ на солнцѣ, когда ей пришлось выступить изъ тѣнистой чащи сада на большую дорогу, по ту сторону которой лежало озеро. А тамъ путь ея шелъ лѣсною тропинкой попрежнему въ тѣни.

Вотъ и озеро. Какъ чудно въ кристально-чистой водѣ отражается и зелень кругомъ и голубое небо! Такъ бы и окунулась туда… Но теперь не до того.

Она развернула свой узелъ, аккуратно разложила на травѣ всѣ вещи, точь въ точь какъ всегда, когда купалась, а около поставила свои старыя туфельки. Глаза ея весело заискрились, какъ отъ удавшейся шалости, но тотчасъ же расширились отъ испуга: изъ-за лѣса донесся стукъ колесъ и конскій топотъ. Она схватилась за сердце: духъ замеръ! А тѣ все ближе, ближе… Еще проѣдутъ мимо!

И она бѣжитъ наперерѣзъ имъ уже не по тропинкѣ, а прямо сквозь кустарникъ. Вотъ и большая дорога…

Ну, такъ! Легкое кисейное платье, развѣваясь на лету, зацѣпилось за придорожный кустъ. Еще оборвешь, пожалуй… А тутъ и карета съ конвоемъ верховыхъ. Изъ спущеннаго оконца кареты выглядываетъ старая барыня и машетъ рукой.

— Отойди, душенька, отойди! Дай поворотить лошадей.

Пока кучеръ круто поворачивалъ назадъ свою шестерку, нетерпѣливый женихъ уже выскочилъ къ невѣстѣ изъ кареты. Оба сконфузились, боялись взглянуть другъ на друга.

— Здравствуй, Женичка…

— Здравствуй, Ваня…

— Позволь, я подсажу тебя.

— Вотъ выдумалъ! Точно я не могу сама…

— Сюда, родная, возлѣ меня, — съ необычайною ласковостью говорила Ѳекла Александровна, отодвигаясь на сидѣніи. — А ты, Ваня, повтори-ка людямъ насчетъ мостовъ.

— Не забудьте разбирать мосты! — крикнулъ Ваня конвойнымъ и, вскочивъ въ карету, захлопнулъ дверцу.

Кучеръ щелкнулъ кнутомъ, свистнулъ, — и карета съ грохотомъ помчалась обратно въ Новоспасское.

— Но для чего это, Ѳекла Александровна? — спросила Женичка: — для чего разбирать мосты?

— Ахъ ты, дитятко малое! Чтобы насъ не нагнали. Но я для тебя съ этого дня, кажется, уже не Ѳекла Александровна, а тоже какъ бы мать родная.

— Простите, Ѳекла Александ… маменька, хотѣла я сказать…

И дѣвочка наклонилась, чтобы приложиться губами къ рукѣ новой матери, а та, въ свою очередь, поцѣловала ее въ темя.

Женихъ съ сіяющей улыбкой оглядывалъ невѣсту; какъ вдругъ спохватился:

— А фату-то, маменька, мы такъ и забыли дома?

— Во-время вспомнилъ! — отвѣчала Ѳекла Александровна, развертывая пуховый платокъ, въ которомъ оказались какъ фата, такъ и цвѣтущая миртовая вѣтка. — Ну, доченька, теперь уберемъ твою голову.

Въ подвѣнечномъ убранствѣ, съ блещущими отъ волненья глазами, съ зардѣвшимся личикомъ, молоденькая невѣста была такъ обворожительна, что и сердце старой барыни растаяло.

— Ахъ ты, красавица моя! Ну, Ваня, можешь сказать мнѣ спасибо.

— Да я, маменька, вамъ такъ благодаренъ, такъ ужъ благодаренъ…

Не успѣли они разговориться, какъ изъ-за опушки показалась уже Новоспасская церковь. Вѣсть о предстоящей свадьбѣ молодого барина облетѣла уже, видно, все село: передъ церковью толпился въ ожиданіи старъ и младъ, а на паперти стоялъ старикъ-священникъ въ полномъ облаченіи; отецъ жениха въ напудренномъ парикѣ съ косичкой, въ старомодномъ своемъ фракѣ, въ черныхъ шелковыхъ чулкахъ и башмакахъ съ серебряными пряжками; старшая горничная, Татьяна Карповна, съ цвѣтнымъ коврикомъ въ рукахъ, а рядомъ съ нею малолѣтній внукъ-образникъ. Взмыленная шестерка лихо подкатила къ паперти…

А что же, между тѣмъ, въ Шмаковѣ?

До девяти часовъ утра никому тамъ и въ голову не приходило, что барышня могла скрыться.

— Заспалась нынче наша Женюша, — говорила Елизавета Петровна, наливая мужу третью чашку чая.

— Весенній воздухъ, да и дѣтскій возрастъ, — отозвался Аѳанасій Андреевичъ, отнимая отъ губъ свой неразлучный чубукъ, чтобы отхлебнуть изъ полной чашки.

— Ну, она все-таки ужъ не совсѣмъ дитя, — возразила жена. — Ѳекла Александровна серіозно вѣдь прочитъ ее для своего Вани.

— Не напоминай мнѣ объ этомъ вздорѣ, сдѣлай милость! — прервалъ съ сердцемъ мужъ. — Я наотрѣзъ вѣдь объявилъ сумасбродной старухѣ, что до поры до времени моего согласія на то нѣтъ и нѣтъ. Выдать дѣвочку-подростка за такого же молокососа — просто курамъ на смѣхъ. Хороша будущая хозяйка дома, которая и вставать-то во-время не умѣетъ. Эй, Анютка! сходи-ка, постучись къ барышнѣ: пора-де, наконецъ, вставать; чай совсѣмъ простынетъ.

Горничная пошла, но вслѣдъ за тѣмъ возвратилась съ отвѣтомъ, что барышни уже нѣтъ у себя: ушла, знать, купаться.

— И опять одна! — досадливо замѣтилъ Аѳанасій Андреевичъ.

— Да я, баринъ, хотѣла разъ итти вмѣстѣ; а барышня: „я, говоритъ, уже не маленькая: плаваю, какъ утка“.

— Ну да! И разсуждаетъ, какъ утенокъ. Отплыветъ отъ берега; а тамъ, на глубинѣ, какъ сведетъ ноги судорогой…

— Полно, Аѳанасій Андреевичъ! — вступилась тутъ Елизавета Петровна. — Тебѣ сейчасъ представляются разныя страсти.

— Береженаго и Богъ бережетъ.

— Хорошо, хорошо. Анюта, успокой ужъ барина: сбѣгай на озеро, поторопи барышню.

На такомъ распоряженіи жены Аѳанасій Андреевичъ пока успокоился. Допивъ свою третью чашку и выколотивъ золу изъ трубки, онъ отправился въ гости къ своимъ любимцамъ — пѣвчимъ птицамъ, для которыхъ половина гостиной отгорожена была сѣткой. При входѣ хозяина, пѣвички, сидѣвшія въ клѣткахъ, еще громче зачирикали, веселѣе запрыгали по жердочкамъ, летавшія же на волѣ закружились вокругъ него, а болѣе смѣлыя садились ему даже на плечо, на руку.

— Здравствуйте, мои дѣточки, добраго утра! — говорилъ онъ имъ такимъ тономъ, точно онѣ, въ самомъ дѣлѣ, могли понять его. — Минутку терпѣнія: всѣхъ накормлю, напою.

И, переходя отъ клѣтки къ клѣткѣ, называя каждую пташку ласкательнымъ прозвищемъ, онъ насыпалъ каждой корму, наливалъ свѣжей водицы. Вдругъ безъ зова къ нему ворвалась Анюта.

— Бѣда, баринъ! Твоя милость ровно напророчилъ…

— Что такое? Ты это про что?

— Про нашу бѣдную барышню!

— Да неужели она, въ самомъ дѣлѣ…

— Утонула, душечка наша! И зачѣмъ было этакъ говорить, право?

Ломая руки, преданная своей барышнѣ служанка залилась слезами.

— Перестань, успѣешь! — прикрикнулъ на нее Аѳанасій Андреевичъ. — Говори толкомъ: ее вытащили уже изъ воды?

— Гдѣ же мнѣ одной, коли ключомъ ко дну пошла! Одна одёжа только на травѣ лежитъ. И туфельки-то, туфельки тутъ же: стоятъ рядышкомъ, сердечныя, будто ждутъ, что вотъ ихъ сейчасъ надѣнутъ. А сама-то, межъ тѣмъ… ой, горе наше, горе!

Не тратя времени на дальнѣйшіе разспросы, Аѳанасій Андреевичъ выбѣжалъ на дворъ.

— Никита! Ермолай! Памфилъ! Тимошка! всѣ сюда!

И отовсюду, со всѣхъ концовъ, бѣжали опрометью дворовые, каждый отъ своего дѣла: и въ обыкновенное-то время не жди отъ барина поблажки, а тутъ, видно, стряслось что-нибудь совсѣмъ небывалое.

— Сѣтей сюда! багровъ! Барышня, купаясь, утонула.

— Господи, помилуй насъ, грѣшныхъ! Царица Небесная! Наша голубушка-барышня!…

— Живо! живо! — прервалъ общія причитанія баринъ. — За мною къ озеру.

И всѣ уже у мѣста предполагаемой катастрофы. Первымъ въ привязанную у берега лодку вскочилъ самъ Аѳанасій Андреевичъ, за нимъ люди съ баграми. Другіе съ сѣтями полѣзли прямо въ воду.

Прошло полчаса, прошелъ часъ, а изъ глубины озера на свѣтъ Божій не извлекли ничего, кромѣ рыбы, никому теперь ненужной, да тины.

Тутъ къ Елизаветѣ Петровнѣ, стоявшей въ ожиданіи на берегу съ толпой бабъ и дѣвушекъ, подошла какая-то старушонка, съ клюкой въ рукахъ, съ котомкой за плечами.

— Не до тебя, бабушка, — сказала Елизавета Петровна, со вздохомъ утирая платкомъ глаза.

— Да я же, сударыня, не простая нищенка, а богомолка изъ дальнихъ мѣстъ, отъ святынь кіевскихъ, — зашамкала старушка. — Ноги-то, вишь, только плохо уже служатъ. Да на грѣхъ еще мосты у васъ разобраны…

— Какъ разобраны? — вслушалась Елизавета Петровна, въ головѣ у которой мелькнула новая мысль. — Гдѣ это, бабушка?

— Да вонъ на той дорогѣ, — указала богомолка клюкой въ сторону Новоспасскаго. — Теперича-то плотники ихъ опять сколачиваютъ, да сами, поди, еще зубоскалятъ: „Какъ будешь, молъ, въ Шмаковѣ, такъ скажи господамъ, что путь скоро опять свободенъ; милости просимъ, молъ, молодыхъ поздравить“. — Говорятъ такъ, а сами промежъ себя, ироды, хохочутъ. И въ толкъ не возьму…

Но Елизавета Петровна взяла уже въ толкъ, догадалась, въ чемъ дѣло. Съ просвѣтлѣвшимъ лицомъ она крикнула мужу, чтобы онъ понапрасну не искалъ сестры въ водѣ: что она въ Новоспасскомъ. Сойдя на берегъ, Аѳанасій Андреевичъ, въ свою очередь, сталъ допрашивать богомолку, и та къ прежнему своему показанію добавила, что телѣги при плотникахъ не было, а было столько же осѣдланныхъ лошадей, сколько и людей: видно, верхомъ всѣ прискакали.

Теперь и у Аѳанасія Андреевича не оставалось уже сомнѣнія относительно мѣстопребыванія сестрицы. По природѣ своей очень вспыльчивый, онъ отдался необузданному гнѣву. Глаза его налились кровью; весь онъ затрясся.

— Мнѣ… мнѣ такой афронтъ!… — вскричалъ онъ, захлебываясь собственными словами. — Этого я имъ уже не спущу…

— Ради Бога, мой другъ, умѣрься, не волнуйся, — перепугалась жена. — Ты надѣлаешь еще такихъ бѣдъ…

— На ихъ голову!

— И на свою. Семейства наши были всегда въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ…

— Хороши отношенія! И сестрица моя тоже хороша: обмануть такъ брата, который былъ ей за отца…

— Но вѣдь и самъ ты, Аѳанасій Андреевичъ, черезъ годъ, черезъ два не былъ бы противъ ея брака съ Ваней.

— Что было бы черезъ годъ или два — объ этомъ теперь говорить нечего. Дѣло въ томъ, что дѣвочку выкрали у насъ самымъ разбойническимъ манеромъ: стало-быть, прежде всего надо вернуть ее изъ разбойническаго гнѣзда.

— Ты самъ хочешь ѣхать за нею? — всполошилась снова Елизавета Петровна.

— Много чести! Довольно съ нихъ и Ѳедотыча.

— Вотъ это такъ. Ѳедотычъ — человѣкъ степенный, разсудительный. А если бы ее съ нимъ все-таки не отпустили?

— Отпустятъ: онъ возьметъ себѣ въ помощь нѣсколько дюжихъ парней.

— Но тогда можетъ выйти побоище…

— Что бы тамъ ни вышло, — не мы съ тобой въ отвѣтѣ!

Получивъ надлежащую инструкцію, старшій приказчикъ Ѳедотычъ сѣлъ въ тарантасъ и покатилъ въ Новоспасское: за нимъ слѣдовало въ телѣгѣ нѣсколько деревенскихъ парней, вооруженныхъ дубинами.

Самъ Аѳанасій Андреевичъ удалился къ себѣ въ кабинетъ, набилъ трубку, усѣлся за письменный столъ и взялъ въ руки старый номеръ газеты. „Главное — выдержать характеръ, остаться твердымъ, непреклоннымъ“.

Однако, онъ тщетно принуждалъ себя сосредоточить свое вниманіе на газетѣ. Мысли его летѣли вслѣдъ за Ѳедотычемъ въ Новоспасское, а глаза все чаще поглядывали на столовые часы, стрѣлки которыхъ точно не двигались съ мѣста.

Наконецъ-то за окномъ послышался шумъ подъѣзжающихъ экипажей.

„Ага! Ну, бѣгляночка моя, теперь-то мы съ тобой побесѣдуемъ!“

Усѣвшись глубже въ кресло и развернувъ еще шире газету, Аѳанасій Андреевичъ совершенно, казалось, погрузился въ ея содержаніе. Даже и тогда, когда къ двери приблизились робкіе шаги и затихли на порогѣ, онъ не отвелъ глазъ съ газеты, а только мрачнѣе сдвинулъ брови, крѣпче сжалъ губы,

„Потерпи еще, дурочка, помучься немножко. Посмотримъ, съ чего-то сама начнешь“.

Но, вмѣсто тоненькаго, жалобнаго голоска бѣглянки, онъ услышалъ тяжелое сопѣнье и покашливанье мужчины.

„Что за притча!“ Пришлось поневолѣ повернуть голову.

Въ дверяхъ стоялъ, переминаясь съ ноги на ногу, одинъ только Ѳедотычъ. У сановитаго и по-своему развязнаго приказчика видъ былъ такой растерянный, пришибленный, что, очевидно, его миссія потерпѣла полную неудачу. Аѳанасій Андреевичъ пососалъ свою трубку, пустилъ на воздухъ нѣсколько дымныхъ колецъ и протянулъ затѣмъ:

— Ну-у-у?

Приказчикъ съ глубокимъ вздохомъ почесалъ въ затылкѣ.

— Да что, батюшка баринъ… велѣли низко кланяться…

— А барышня? Вѣдь ты же ее видѣлъ?

— Никакъ нѣтъ-съ. Но еще часа три назадъ ее, слышь, повѣнчали съ молодымъ бариномъ, Иваномъ Николаевичемъ.

Аѳанасій Андреевичъ отъ неожиданности даже привскочилъ въ креслѣ.

— Что ты чепуху несешь!

— Точно такъ-съ.

— Повѣнчали?

— Повѣнчали въ церкви съ пѣвчими, при всемъ народѣ, какъ быть должно, а теперя просятъ пожаловать на свадебный пиръ.

— Что дѣлать, мой другъ? — вмѣшалась въ разговоръ Елизавета Петровна, показавшаяся въ дверяхъ за спиною приказчика. — Придется тебѣ, видно, ѣхать…

— Чтобы я — я же къ нимъ еще поѣхалъ? Ноги моей тамъ не будетъ!

— Да они повѣнчаны, слышишь вѣдь, такъ все равно не развѣнчать. Стало быть, остается только помириться, простить.

— Никогда! Ни во вѣкъ! — еще зычнѣе гаркнулъ ея мужъ и съ такимъ азартомъ хватилъ чубукомъ по столу, что большая глиняная трубка отскочила отъ чубука, и табакъ съ искрами разсыпался по полу.

Ѳедотычъ поспѣшилъ затоптать на полу огонь, а баринъ въ сердцахъ швырнулъ чубукъ въ противоположный уголъ комнаты.

— Сами пріѣдутъ ко мнѣ съ повинной, въ ногахъ будутъ валяться, — и то не прощу!

Пріѣзда молодыхъ съ повинной онъ, однако, не дождался. На слѣдующее утро къ крыльцу его, дѣйствительно, подъѣхала карета Новоспасскихъ господъ, но высадили оттуда одну лишь Ѳеклу Александровну. Волей-неволей хозяевамъ пришлось съ поклономъ встрѣтить почтенную старую барыню.

— Ну, что, проспалъ свой гнѣвъ? — заговорила она первая, съ легкой усмѣшкой заглядывая въ хмурыя очи Аѳанасія Андреевича и протягивая ему для поцѣлуя руку.

— Проспалъ, проспалъ, — поспѣшила отвѣтить за мужа Елизавета Петровна, пока онъ молча прикладывался къ рукѣ гостьи.

— Полно тебѣ, мой батюшка, дурить! — продолжала старуха тѣмъ же дружелюбнымъ тономъ. — Что сдѣлано — не воротишь. Самъ долженъ понять, какъ умный человѣкъ. Чего тебѣ нужно? скажи. Счастья сестрицы? Ну, она счастлива, какъ дай Богъ всякому. Одѣвайся-ка, садись со мной въ карету и поздравимъ вмѣстѣ молодыхъ.

— Послушайся, мой другъ, — тихонько попросила и жена, кладя ему на плечо руку.

И послушался онъ на этотъ разъ старухи, сѣлъ съ нею въ карету. Въ Новоспасскомъ же новобрачная, объ руку съ юношей-мужемъ, ждала уже ихъ на крыльцѣ. Въ своей дамской наколкѣ съ розовыми ленточками и съ умоляющей улыбкой на устахъ, она была такъ трогательно-мила, что у брата духу уже не достало укорять бѣдняжку. Онъ молча обнялъ сестрицу, обнялъ и молодого зятя, а когда подали шампанскаго, самъ первый же пожелалъ имъ всякаго благополучія…

Вотъ любопытная исторія женитьбы родителей создателя русской національной оперы, Михаила Ивановича Глинки.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Подъ крылышкомъ бабушки. (1804–1810.)

Какова была радость молодыхъ супруговъ, когда спустя годъ послѣ свадьбы Богъ послалъ имъ сына! Какіе строились воздушные замки для ихъ ненагляднаго первенца, Алешеньки! Но Богъ послалъ — Богъ и взялъ: слабенькій, золотушный мальчикъ не выжилъ и года. Молодая мать, Женичка, или, какъ ее теперь величали, Евгенія Андреевна, была бы безутѣшна, если бы вскорѣ, именно, 20 мая 1804 г., у нея не родился второй ребенокъ. Родился онъ на зарѣ, и въ отвѣтъ на его первый крикъ въ сиреневыхъ кустахъ подъ самымъ окномъ спальни защелкалъ соловей, точно привѣтствуя будущаго музыкальнаго генія. Но новорожденный, нареченный при крещеніи Михаиломъ, былъ едва ли не слабѣе еще своего покойнаго братца, и бабушка его, Ѳекла Александровна, приняла тотчасъ мѣры, чтобы его не постигла та же печальная участь: выбрала для него здоровую кормилицу изъ деревенскихъ бабъ, а самого его взяла къ себѣ во второй этажъ, чтобы лично наблюдать за его уходомъ. Молодая невѣстка пришла, понятно, въ отчаяніе.

— Да вѣдь онъ же мой, маменька, мой!

— И мой! — былъ рѣшительный отвѣтъ. — Я ему родная бабушка и отвѣчаю за него передъ Богомъ.

— Точно такъ же, какъ и мы, его родители…

— Ну да! Вамъ обоимъ въ пору еще въ куклы играть.

— Да мы и играли бы съ нимъ, какъ съ живою куколкой…

— И разбили бы, какъ куклу! Одного ребенка уже схоронили; и другого не уберегли бы.

— Теперь-то убережемъ…

— Нѣтъ, родная, лучше и не проси. Пока я жива, Мишенька останется безотлучно при мнѣ, и не дамъ я вамъ до него пальцемъ прикоснуться.

— Но видѣть-то его, маменька, мы будемъ все-таки каждый день? — робко спросилъ молодой отецъ, до тѣхъ поръ не возражавшій еще ни слова.

— Каждый день? Это для чего?

— Чтобы онъ привыкъ тоже къ намъ…

— И пересталъ слушаться бабушки? Помру разъ, — ну, тогда дѣлайте съ нимъ, что знаете; сами къ тому времени старше станете, дастъ Богъ, поумнѣете. А пока вы будете видѣть его только разъ въ недѣлю — по воскреснымъ днямъ, послѣ обѣдни.

И сынъ и невѣстка стали было умолять — дозволить имъ заглядывать въ дѣтскую хотя бы три, ну, два раза на недѣлѣ; но упрямая старуха отъ рѣшенія своего уже не отступилась.

Такъ-то воспитаніе Мишеньки началось по педагогическимъ пріемамъ бабушки. Каковы же были эти пріемы?

Ѳекла Александровна, на старости лѣтъ постоянно хворая, любила тепло и въ холодное время года не выходила изъ сильно-натопленныхъ комнатъ верхняго жилья. Такъ какъ и внучекъ ея былъ ребенокъ слабенькій, болѣзненный, то въ дѣтской у него температура никогда не была ниже 20 градусовъ Реомюра [≈25°С], и самъ онъ цѣлый день былъ закутанъ еще въ шубку. На воздухъ водили его гулять только съ наступленіемъ весеннихъ теплыхъ дней, а при первыхъ осеннихъ заморозкахъ снова закупоривали на всю зиму въ четырехъ стѣнахъ. Такъ нѣжный отъ природы организмъ мальчика еще болѣе изнѣжился и на всю жизнь сталъ чрезвычайно чувствителенъ ко всякимъ перемѣнамъ погоды. Этимъ же самъ Глинка впослѣдствіи объяснялъ свое пристрастіе къ югу.

Главной исполнительницей своей барской воли при воспитаніи внука Ѳекла Александровна выбрала свою испытанную старшую горничную, Татьяну Карповну. По нѣскольку разъ, какъ днемъ, такъ и ночью, та поила Мишеньку переслащеннымъ чаемъ съ густыми сливками, пичкала его сладкими кренделями и другимъ печеніемъ.

Въ помощь Карповнѣ была назначена поднянькой веселая молодая дѣвушка Авдотья, мастерица на сказки, на пѣсни. Чуть только мальчикъ прихворнетъ или заскучаетъ, раздается повелительный окрикъ бабушки:

— Авдотья! разсказывай сказку! пой!

Надоѣстъ ему слушать, — бабушка устраиваетъ для него увеселительное зрѣлище: наверхъ сзываются всѣ дворовыя дѣвчонки и переряжаются въ индюшекъ: ноги онѣ продѣваютъ въ рукава, а подолъ имъ завязываютъ узломъ надъ головой.

— Ну, что жъ, пляшите! — приказываетъ бабушка, и „индюшки“ выбиваются изъ силъ, чтобы угодить грозной барынѣ и ея маленькому внуку: скачутъ, кружатся и, не видя другъ друга, сшибаются, взвизгиваютъ, валятся въ одну кучу.

Миша хохочетъ, и бабушка тоже довольна, усмѣхается.

— Ну, натѣшились и будетъ! — говоритъ она и топаетъ ногой. — Пошли вонъ, дуры!

Дѣтскихъ игръ съ сверстниками въ первые годы жизни Миша не зналъ, потому что товарищей-однолѣтокъ у него не было. Нельзя же было, по тогдашнимъ понятіямъ, давать ему, барчуку, въ товарищи деревенскихъ ребятишекъ!

Была у него, правда, маленькая сестренка, Полинька, всего годомъ его моложе. Но бабушка почему-то сразу ее невзлюбила и не велѣла даже пускать къ себѣ наверхъ. Когда поднянька Авдотья, тѣмъ не менѣе, какъ-то разъ принесла Полиньку къ братцу, Ѳекла Александровна принялась тотчасъ же распекать Авдотью, да такъ сердито, что Полинька разревѣлась.

— Дѣвчонка дрянь! — еще пуще раскричалась бабушка. — Неси ее вонъ! Да и впередъ, смотри, не смѣй приносить.

Такъ-то вотъ, пока была жива бабушка, Миша не только никогда не игралъ съ сестрицей, но почти ее и не видалъ. Тихій и кроткій, онъ вообще не рѣзвился. Набожность бабушки и обѣихъ нянь нашла въ его впечатлительной душѣ самую благодарную почву. Для него не было бо̀льшаго удовольствія, какъ побывать въ церкви (что случалось, впрочемъ, только лѣтомъ, такъ какъ Новоспасская церковь не топилась). Съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдилъ онъ за богослуженіемъ, усердно крестился и клалъ поклоны. Отъ перезвона же колоколовъ онъ приходилъ въ благоговѣйный восторгъ. Возвратясь разъ домой, онъ досталъ два мѣдныхъ таза и сталъ въ нихъ „звонить“. Подражаніе колокольнымъ звукамъ вышло настолько удачно, что затѣмъ онъ часто развлекался такимъ же образомъ; когда же онъ заскучаетъ, случалось, во время болѣзни, по приказанію бабушки ему приносили небольшіе „настоящіе“ колокола.

Чтенію Миша научился почти самъ собой. Новоспасскій священникъ, отецъ Іоаннъ, почасту навѣщавшій богомольную Ѳеклу Александровну, показалъ однажды ея внуку титлы въ какой-то церковной книгѣ. Каково же было удивленіе батюшки, когда вскорѣ Миша прочиталъ ему цѣлую страницу почти безъ запинки. Умиленію же бабушки и обѣихъ нянь не было конца, и съ этого времени маленькій грамотей долженъ былъ прочитывать имъ каждый день изъ разныхъ душеспасительныхъ книгъ.

Было у Миши еще одно любимое занятіе — рисованіе. Но рисовалъ онъ не карандашемъ, и не на бумагѣ, а мѣломъ на полу, притомъ всего охотнѣе церкви. Бѣда, бывало, если кто-нибудь, проходя по комнатѣ, наступитъ на его рисунокъ! Слабонервный мальчуганъ тотчасъ въ слезы и затопаетъ ножками.

— У-у-у, бяшка! Наступила на церковь.

Вообще, всякую обиду — и свою и чужую — онъ принималъ близко къ сердцу. Дошло, наконецъ, до того, что въ его присутствіи боялись прихлопнуть комара или муху: того гляди, разревется, и ничѣмъ вѣдь потомъ не унять. Такая чувствительность Миши косвеннымъ образомъ нѣсколько укротила даже необузданные порывы старухи-бабушки. Пользуясь полновластнымъ въ то время правомъ господъ надъ своими крѣпостными, Ѳекла Александровна въ сердцахъ не стѣснялась давать волю не только языку, но и рукамъ.

— Страшное тогда житье было! — признавалась много лѣтъ спустя поднянька Авдотья младшей сестрѣ Миши, Людмилѣ Ивановнѣ. — Вашей бабушки я боялась, какъ огня: какъ заслышу ея голосъ, такъ сквозь землю бы провалилась.

Самъ же Миша, при всякой такой ручной расправѣ бабушки съ своими людьми, спасался къ старшей нянѣ Татьянѣ Карповнѣ.

— Бабушка опять разсердилась, — лепеталъ онъ, прижимаясь къ ней и глотая слезы.

— Полно, мое золото, не плачь попустому! — успокаивала его Карповна. — Тебя-то она не тронетъ.

— Да я не о себѣ, няня; мнѣ другихъ жалко…

— Другихъ? Ахъ, ты, болѣзный мой! Насъ, безправныхъ, жалѣешь тоже, слезки изъ-за насъ льешь?

Подхватила какъ-то разъ Ѳекла Александровна такія рѣчи няни и напустилась на нее:

— Что, что такое? Ты еще подговариваешь ребенка противъ меня?

— Зачѣмъ подговаривать? — оправдывалась та. — Сама ты, сударыня, безъ меня, кажись, осерчала; а осерчаешь, такъ отъ голоса твоего стекла въ окнахъ, поди, дрожатъ. Ну, а Мишенька нашъ этого не выноситъ: сейчасъ какъ листъ затрясется, расхнычется.

Непривыкшую къ возраженіямъ старую барыню окончательно взорвало.

— Ты, дура глупая, еще разсуждать со мной смѣешь! Да я тебя, знаешь-ли…

— Бабушка, не тронь ее, не тронь! — взмолился Миша, и поднятая уже рука бабушки опустилась.

— На первый разъ, ради Миши, я тебѣ еще, такъ и быть, спущу, — отрывисто проговорила Ѳекла Александровна. — Но впередъ, смотри у меня, берегись!

Однако, послѣ этого случая и сама она, если внучекъ ея находился по близости, остерегалась давать слишкомъ большую волю своему барскому нраву.

ГЛАВА ВТОРАЯ. „Музыка — душа моя“. (1810–1817.)

Дѣдъ Миши, Николай Алексѣевичъ, скончался уже года полтора по рожденіи внука, у котораго поэтому и не осталось никакихъ личныхъ воспоминаній о дѣдѣ. Впрочемъ, старичокъ безобидный, безотвѣтный сошелъ съ земного поприща точно такъ же тихо, незамѣтно, какъ прожилъ свои семьдесятъ лѣтъ. Послѣ него установленный разъ въ Новоспасскомъ порядокъ ничуть не нарушился; только однимъ хорошимъ человѣкомъ въ домѣ меньше стало.

Не то было послѣ вдовы его, Ѳеклы Александровны, пережившей мужа на четыре года. Съ ея смертью село Новоспасское со всѣми крѣпостными поступило въ полную собственность ея сына, Ивана Николаевича. Онъ былъ уже не безвольнымъ юношей, а мужчиной двадцати шести лѣтъ, и достаточно, казалось бы, присмотрѣлся къ распорядкамъ матери. Но, устраняемый до тѣхъ поръ отъ всякихъ самостоятельныхъ распоряженій, онъ, естественно, не могъ интересоваться сельскимъ хозяйствомъ и лелѣялъ одну завѣтную мечту — зажить большимъ бариномъ, а именно построить, въ полномъ смыслѣ слова, „барскій“ домъ, разбить кругомъ образцовый цвѣточный садъ, завести свой собственный конскій заводъ, и т.д., и т.д. И вотъ, когда силою обстоятельствъ у него были развязаны руки, онъ, не медля, принялся за осуществленіе своей мечты.

Сперва были составлены, разумѣется, подробные планы новаго дома; потомъ были свезены на мѣсто толстѣйшія дубовыя и сосновыя бревна, застучали топоры, завизжали пилы. Въ то же время началась распланировка новаго сада на пространствѣ шести верстъ въ окружности. Работы были въ полномъ ходу, когда ихъ пришлось разомъ прервать: надвинулась военная гроза 1812 года. Всѣ владѣльцы имѣній по пути движенія Наполеоновской арміи на Москву торопились покинуть свои усадьбы, чтобы искать убѣжища во внутреннихъ губерніяхъ. То же сдѣлалъ и владѣлецъ Новоспасскаго, заблаговременно перебравшись со своими въ Орелъ. Но съ зимними морозами туда пришла почти невѣроятная вѣсть: что французы бѣгутъ изъ Москвы безъ оглядки. Подъ Рождество не оставалось уже сомнѣнія, что изъ полумилліонной непріятельской арміи спаслась за границу едва одна тысяча человѣкъ, всѣ же остальные либо захвачены въ плѣнъ, либо полегли костьми подъ глубокими снѣгами на пути бѣгства. Можно было вернуться снова въ свое Новоспасское. Оказалось, что гроза благополучно его миновала: французы туда и не заглядывали.

Съ наступленіемъ весны 1813 года пріостановленныя строительныя работы возобновились. Когда новое зданіе было подведено подъ крышу, а затѣмъ и обсушено, оштукатурено, изъ Москвы были вызваны извѣстные живописцы, чтобы расписать потолки; изъ Петербурга были вывезены для парадныхъ комнатъ паркеты, бархатные обои, зеркала въ золоченыхъ рамахъ, люстры, бра; въ каждую комнату была поставлена своя, подходящая, особаго дерева, мебель; словомъ, относительно внутренняго убранства и комфорта новаго дома желать ничего не оставалось.

Одновременно съ домомъ возникалъ вокругъ него и роскошный цвѣточный садъ, для котораго сѣмена выписывались нарочно изъ Риги, изъ Петербурга и даже изъ-за границы; заводились и другія европейскія затѣи: фонтаны и каскады, островки и мостики, галлереи и бесѣдки. Любимымъ же мѣстомъ самого Ивана Николаевича былъ „Амуровъ лужокъ“ — усаженный розами всѣхъ оттѣнковъ лугъ, посреди котораго возвышалась бѣлая статуя Амура.

По другую сторону дома, за обширнымъ дворомъ, лежалъ старый фруктовый садъ. Теперь около него появились оранжереи и теплицы, чтобы и въ зимнюю стужу можно было гулять подъ цвѣтущими пальмами, угощаться земляникой, малиной и разными южными фруктами: ананасами, персиками, виноградомъ.

Съ какою гордостью Иванъ Николаевичъ показывалъ всѣ эти чудеса навѣщавшимъ его сосѣдямъ! И высшей наградой для него были ихъ восторженные возгласы:

— Что за изящный вкусъ! что за фантазія! что за поэзія!

Если же кто-нибудь былъ настолько наивенъ, что справлялся еще о прозаическомъ хозяйствѣ, то Иванъ Николаевичъ снисходительно усмѣхался:

— Ну, это, признаюсь, не по моей части. Въ полевыхъ работахъ старый приказчикъ нашъ знаетъ толку, конечно, болѣе меня: ученаго учить — только портить; а домашнее хозяйство — дѣло молодой хозяйки: пускай пріучается.

Молодая хозяйка, Евгенія Андреевна, сдѣлавшись самостоятельной въ домашней сферѣ, предалась ей всей душой, и если бъ покойная свекровь ея могла возстать изъ гроба, то, при всей своей взыскательности, осталась бы ею, вѣроятно, довольна.

Сверхъ хозяйственныхъ заботъ, у Евгеніи Андреевны было не мало еще и материнскихъ, потому что нѣсколько лѣтъ послѣ Миши и Поли Господь благословилъ ее еще многими дѣтьми, изъ которыхъ взрослаго возраста достигли затѣмъ два сына и пять дочерей. Всего болѣе хлопотъ, однако, ей было все-таки съ Мишей: его, не въ мѣру изнѣженнаго, надо было совершенно перевоспитать и заставить не скучать по покойной бабушкѣ, отъ которой онъ испыталъ только доброту и ласку. Для укрѣпленія его крайне чувствительнаго организма, няня Татьяна Карповна должна была, противъ собственнаго желанія, выводить мальчика на свѣжій воздухъ во всякую погоду. Съ непривычки онъ, понятно, то и дѣло простужался, — и няня торжествовала:

— Что я говорила, барыня? Нешто Мишенька такой же ребенокъ, какъ другіе? Онъ у насъ тепличный цвѣтокъ; его надо беречь да беречь.

И волей-неволей его стали опять беречь, какъ тепличный цвѣтокъ.

Успѣшнѣе были старанія молодой матери развлечь баловня бабушки. Первымъ дѣломъ она позволила ему видѣться постоянно съ его сестренкой Полинькой, и дѣти вскорѣ крѣпко подружились. Подъ руководствомъ веселой подняньки Авдотьи, они цѣлый день играли въ разныя дѣтскія игры. Но окна дѣтской выходили на дворъ, откуда доносились звонкіе голоса дворовыхъ ребятишекъ. Подойдетъ, бывало, Миша къ окошку и видитъ, какъ тѣ тамъ рѣзвятся, играютъ въ пятнашки, въ горѣлки, въ бабки. Зависть возьметъ Мишу.

— Няня, а няня!

— Что, касатикъ?

— Дѣти на дворѣ играютъ!

— Ну, и пущай ихъ.

— Вотъ бы и намъ съ ними!

— Что ты! Перекрестись. Не видишь, что ли, какія они все чумазыя, растрепанныя…

— Да вѣдь имъ веселѣе, чѣмъ намъ съ Полей?

— Мало-ли что!

— Но маменька, можетъ-быть, позволитъ?

— И не думай, ни-ни-ни!

— Поля! пойдемъ къ маменькѣ, попросимъ.

Но няня была права. Дворяне въ тѣ времена почитались совсѣмъ особой породой людей, и ближайшее общеніе ихъ съ крѣпостными считалось чуть ли не позорнымъ. Евгенія Андреевна пристыдила дѣтей, и они, повѣсивъ носъ, поплелись обратно въ дѣтскую. Тѣмъ не менѣе, ихъ видимое огорченіе заставило молодую мать серіозно призадуматься. Наединѣ съ мужемъ, она подѣлилась съ нимъ своей новой заботой.

— Гмъ… а вѣдь имъ, право, должно быть прескучно, — сказалъ Иванъ Николаевичъ. — Съ утра до вечера играть все вдвоемъ да вдвоемъ… Если бъ пріискать для нихъ хоть третьяго еще товарища.

— Да гдѣ его сейчасъ взять-то?

— А вотъ переберемъ по пальцамъ, какіе въ уѣздѣ у насъ дворяне многодѣтные, да побѣднѣе.

И стали они перебирать. Но подходящихъ подъ ихъ требованія никого не находилось.

— Да чего лучше, — вспомнилъ вдругъ Иванъ Николаевичъ: — послѣ землемѣра Мѣшкова осталась вдова съ малолѣтней дочкой.

— Она очень нуждается, правда, — сказала Евгенія Андреевна; — но уступитъ ли она намъ свою дочурку — свою единственную радость?

— Не уступитъ, такъ возьмемъ съ дочкой и мать въ придачу.

— Но въ качествѣ чего?

— Въ качествѣ бонны, что ли. Женщина она хоть и простая, но для такихъ малышей много ли нужно? Все же она грамотная…

— И предобрая, будетъ любить нашихъ дѣтей, — подхватила Евгенія Андреевна. — Что же, Иванъ Николаевичъ, не откладывая въ долгій ящикъ, не послать ли за нею уже завтра?

— Пошли, мой ангелъ, переговори съ нею: это по твоей части.

Результатомъ переговоровъ со вдовой Мѣшковой было переселеніе ея, вмѣстѣ съ дочкой Катей, въ Новоспасское. Мѣшкова, Ирина Ѳедоровна, не имѣвшая понятія о школьномъ преподаваніи и вообще малосвѣдущая, при всемъ своемъ усердіи не могла дать малолѣткамъ даже первоначальныхъ научныхъ свѣдѣній въ правильной формѣ. Зато, какъ женщина простодушная и сердечная, она берегла двухъ хозяйскихъ дѣтей едва-ли не больше своей родной Кати. Сама Катя, которая немногимъ лишь была старше Миши, столь же беззавѣтно привязалась къ обоимъ, и какъ въ учебныхъ занятіяхъ, такъ и въ играхъ, всѣ трое стали неразлучны.

Въ одномъ предметѣ — въ рисованіи — Миша совершенно неожиданно обрѣлъ прекраснаго учителя. Приглашенный Иваномъ Николаевичемъ для постройки новаго дома архитекторъ засталъ однажды мальчика ползающимъ по полу съ мѣломъ въ рукѣ.

— Ты что это дѣлаешь, шалунъ? — удивился онъ.

— А церковь рисую.

— Дай-ка посмотрѣть… Эге! Ты у кого это научился?

— Ни у кого.

— Значитъ, самоучкой? Ай да молодецъ! Но мѣломъ, да на полу ты рисованью все-таки никогда не научишься.

— А то какъ же?

— Карандашемъ на бумагѣ. И начинать надо не со строеній, а съ лица человѣческаго. Пойдемъ-ка со мной, дружокъ.

Взявъ Мишу за руку, архитекторъ повелъ его къ себѣ, усадилъ за столъ и разложилъ передъ нимъ нѣсколько литографированныхъ рисунковъ.

— Вотъ тебѣ на выборъ: носъ, ротъ, глазъ, ухо; а вотъ карандашъ и бумага. Ну-съ, начнемъ-ка съ простѣйшаго — съ носа. Какъ-то ты справишься.

Справился Миша съ задачей для перваго раза довольно удовлетворительно; но тотчасъ, уже отъ себя, прибавилъ къ носу и глазъ съ бровью.

— Вотъ это уже напрасно! — сказалъ архитекторъ. — По-твоему, этотъ кружокъ съ точкой по серединѣ — глазъ?

— Глазъ.

— А по-моему, пуговица. Взгляни-ка на меня съ боку: глазъ у меня тоже круглый или длинноватый?

— Длинноватый.

— А зрачекъ по серединѣ или въ углу глаза?

— Въ углу.

— То-то же. Лучше не сочиняй, а копируй просто съ готоваго рисунка.

Дѣлать нечего, пришлось копировать. Зато съ каждымъ разомъ дѣло шло все успѣшнѣе. И Миша еще больше пристрастился къ рисованію1.

Немало также способствовалъ развитію Миши одинъ родственникъ-сосѣдъ, Александръ Ивановичъ Кипріановъ. Это былъ милѣйшій старикъ, много читавшій и съ особеннымъ удовольствіемъ разсказывавшій другимъ о прочитанномъ. Когда онъ, случалось, начнетъ говорить о чужихъ краяхъ, о роскоши тропической природы, Миша такъ и вопьется въ него глазками, боится слово проронить.

— И все это правда, Александръ Ивановичъ? — спрашивалъ мальчикъ. — Вы сами были тамъ, сами все видѣли?

— Нѣтъ, голубчикъ, — съ легкимъ вздохомъ отвѣчалъ Кипріановъ. — Собирался въ кругосвѣтное плаваніе, да такъ и не собрался.

— Откуда же вы все такъ хорошо знаете?

— Изъ книгъ вычиталъ.

— И много у васъ книгъ?

— Цѣлая библіотека.

— Какой вы счастливый!

— Но дѣтскихъ сказокъ для тебя у меня, прости, нѣтъ.

— Да на что мнѣ сказки! Сказки няни Авдотьи мнѣ и то уже надоѣли. Мнѣ бы одну правду, но про чужіе страны и народы.

— По части путешествій-то у меня запасъ неистощимый. Въ слѣдующій разъ, пожалуй, привезу тебѣ что-нибудь… ну, хоть про португальскаго мореплавателя Васко де Гама, который еще триста лѣтъ назадъ побывалъ въ Африкѣ, въ Индіи… Привезти?

— Ахъ, пожалуйста! только, смотрите, не забудьте.

И первыя же слова Миши въ слѣдующій пріѣздъ Кипріанова были:

— А книгу для меня привезли, не забыли? Вмѣсто отвѣта тотъ съ улыбкой подалъ ему увѣсистый томъ.

— Ой, какая толстая!

— Испугался?

— Нѣтъ: чѣмъ толще, тѣмъ лучше.

Раскрывъ книгу, Миша прочелъ на заглавной страницѣ:

— „О странствіяхъ вообще. Томъ 1-й“. Такъ есть еще и другіе томы?

— Есть.

— И вы мнѣ ихъ тоже дадите почитать?

— Если тебѣ не прискучитъ…

— Ужъ это-то нѣтъ!

Вотъ и время вечерняго чая. Всѣ сидятъ около самовара въ столовой, — взрослые за чаемъ, а Поля и Катя за кружкой молока (чай дѣти получали только по воскресеньямъ). Одного лишь Миши что-то не видать.

— А что же Миша? — обращается Евгенія Андреевна къ дѣвочкамъ. — Развѣ его не звали тоже?

— Звали, — отвѣчаетъ Поля, надувъ губки. — Но онъ никакъ не можетъ оторваться отъ своей книги!

— Простите, Евгенія Андреевна, — извиняется старикъ Кипріановъ: — мой грѣхъ. Ты бы, Полечка, еще разъ сходила за нимъ.

— Да онъ меня все равно не послушается.

— Такъ притащи его насильно, — не одна, такъ вмѣстѣ съ Катей.

Дѣвочки переглядываются и смѣются.

— Пойдемъ, Катя, притащимъ его?

— Пойдемъ.

Немного погодя дѣвочки возвращаются, со смѣхомъ таща подъ руки Мишу. Съ усмѣшкой привѣтствуютъ его и взрослые. Но онъ точно этого не замѣчаетъ. За столомъ возобновляется прерванный разговоръ. А Миша сидитъ передъ полной кружкой молока, но ея не видитъ, вперивъ глаза мечтательно куда-то въ пространство.

— Гдѣ ты теперь мыслями витаешь, Миша? — спрашиваетъ, улыбаясь, Кипріановъ. — Вѣрно, на кораблѣ Васко де Гама?

Тутъ только малышъ приходитъ въ себя, какъ отъ волшебнаго сна.

— Да, Александръ Ивановичъ.

— Объѣхалъ мысъ Доброй Надежды?

— Объѣхалъ… А въ другихъ томахъ, Александръ Ивановичъ, разсказывается о какихъ странахъ?

— Объ островахъ остиндскаго архипелага: Цейлонѣ, Суматрѣ, Явѣ… Тебѣ, дружокъ, дастъ Богъ, посчастливится болѣе, чѣмъ мнѣ: самъ объѣздишь весь свѣтъ. Тогда обо мнѣ, старикѣ, можетъ-быть, вспомянешь.

Посѣтить другія страны свѣта и Мишѣ не было суждено. Но любовь къ странствіямъ, пробужденная въ немъ еще въ дѣтствѣ благодаря Кипріанову, разгорѣлась въ немъ съ годами въ настоящую страсть. И не разъ потомъ, путешествуя по Европѣ, онъ, дѣйствительно, вспоминалъ съ благодарностью о добромъ старикѣ, снабжавшемъ его, ребенка, географическими книгами.

Музыкальныя способности будущаго великаго композитора проявлялись вначалѣ только въ упомянутыхъ уже выше попыткахъ подражать на мѣдныхъ тазахъ и маленькихъ колоколахъ колокольному звону. Во время пребыванія въ Орлѣ зимою 1812–1813 г.г. мальчику представилась къ тому еще бо̀льшая возможность. Въ Орлѣ было нѣсколько церквей; въ каждой колокола звучали иначе, и Миша по одному звону безошибочно распознавалъ, гдѣ благовѣстятъ. Снова пошли въ ходъ мѣдные тазы; вскорѣ онъ такъ навострился въ этомъ искусствѣ, что могъ, по желанію, воспроизводить благовѣстъ любой церкви. Эта музыкальная передача колокольнаго трезвона нашла впослѣдствіи замѣчательное примѣненіе въ эпилогѣ безсмертной его оперы „Жизнь за царя“.

Врожденная любовь къ гармоніи звуковъ сказалась въ мальчикѣ затѣмъ еще и въ иной формѣ. Когда родители, бывало, брали его съ собой въ Шмаково къ дядѣ Аѳанасію Андреевичу, Миша тотчасъ бѣжалъ въ гостиную, половина которой, какъ сказано, была отведена для разныхъ пѣвчихъ птицъ. Остановится онъ передъ сѣткой, внимательно прислушивается къ щебетанію и трелямъ маленькихъ пѣвуновъ и самъ имъ подсвистываетъ.

„Какъ выросту, такъ непремѣнно заведу себѣ тоже пѣвуновъ!“ рѣшилъ онъ; но когда затѣмъ отцу его по наслѣдству досталось, между прочимъ, нѣсколько пѣвчихъ птицъ, Миша выпросилъ ихъ себѣ, и онѣ свободно летали у него по комнатѣ.

Еще болѣе, впрочемъ, этой естественной музыки плѣняла Мишу въ Шмаковѣ музыка искусственная. Аѳанасій Андреевичъ, получившій блестящее свѣтское воспитаніе и жившій открытымъ домомъ, имѣлъ свой оркестръ, свой оперный театръ. Само собою разумѣется, что всѣ исполнители: музыканты, пѣвцы, пѣвицы и танцовщицы были изъ своихъ же крѣпостныхъ; набирались они изъ деревенской молодежи и посылались нарочно на выучку въ Петербургъ.

Въ Новоспасскомъ въ то время своей собственной музыки еще не было. Но въ семейные праздники, когда туда съѣзжались на нѣсколько дней цѣлыя семьи родственниковъ и добрыхъ сосѣдей, Иванъ Николаевичъ посылалъ къ шурину въ Шмаково записочку съ просьбой одолжить ему свой оркестръ. И изо дня въ день, съ утра до вечера, гремѣлъ шмаковскій оркестръ, играя для танцевъ матрадуры и кадрили, экосезы и вальсы, а во время завтрака, обѣда и ужина — разные симфоніи, романсы и оперныя аріи.

Въ жизни крупныхъ талантовъ бываютъ иногда случаи, сами по себѣ ничтожные, но наталкивающіе ихъ на настоящую дорогу. То же было и съ Глинкой на 10 или 11 году жизни. Оркестромъ дяди былъ сыгранъ квартетъ Крузеля съ кларнетомъ. Мальчикъ былъ точно опоенъ волшебнымъ зельемъ; имъ овладѣлъ сперва неизъяснимый восторгъ, перешедшій затѣмъ на цѣлый день въ лихорадочное, сладкое томленіе. На слѣдующее утро у него былъ урокъ рисованія. Обучавшій его этому предмету домашній архитекторъ, всегда довольный его прилежаніемъ, нашелъ нужнымъ сдѣлать ему замѣчаніе:

— Какъ ты сегодня разсѣянъ, Миша!

— Простите, — извинился Миша, — но у меня все еще звучитъ въ ушахъ этотъ дивный квартетъ.

— Какой квартетъ?

— Да тотъ, что̀ играли вчера. Неужели вы не помните?

И онъ сталъ напѣвать основную мелодію квартета.

— Хорошо, хорошо, припомнилъ! — улыбнулся учитель, — А теперь займемся-ка опять дѣломъ.

Но ученикъ и на другомъ и на третьемъ урокѣ былъ не менѣе разсѣянъ. Водя карандашемъ по бумагѣ, онъ совершенно безсознательно мурлыкалъ себѣ что-то подъ носъ.

— Откуда у тебя эта новая мода — пѣть во время урока? — укорилъ его учитель. — Ты, вѣрно, думаешь только о музыкѣ?

— Что же дѣлать? — отвѣчалъ Миша: — музыка — душа моя!

Около этого времени началось правильное обученіе Миши музыкѣ. Кромѣ вдовы Мѣшковой, при обоихъ дѣтяхъ недолго состояла также привезенная изъ Москвы француженка Роза Ивановна (фамилія ея забыта), которую, однако, почему-то признали вдругъ нужнымъ отправить обратно въ Москву. На смѣну ей была выписана изъ Петербурга, въ 1815 году, гувернантка изъ воспитанницъ Смольнаго монастыря, Варвара Ѳедоровна Кламмеръ. Выборъ оказался какъ нельзя болѣе удачнымъ. При всей своей молодости, эта двадцатилѣтняя дѣвушка сумѣла пріохотить дѣтей къ ученію; они взапуски готовили свои уроки и вскорѣ стали болтать довольно бойко по-нѣмецки и по-французски. Сверхъ научныхъ предметовъ, Варвара Ѳедоровна занималась съ ними и музыкой, при чемъ особенное вниманіе обращала на то, чтобы Миша, который былъ музыкальнѣе сестры, свободно разбиралъ ноты.

— Да ты, Миша, не гляди все на клавиши! — говорила она. — Такъ ты никогда не научишься играть бѣгло.

— Но какъ же не глядѣть, Варвара Ѳедоровна, когда клавиши передо мною? — отговаривался Миша.

— Ну, такъ мы ихъ чѣмъ-нибудь прикроемъ.

И, въ самомъ дѣлѣ, на другой же день надъ клавишами была приспособлена доска, скрывавшая ихъ отъ глазъ играющаго. Вначалѣ Миша нерѣдко бралъ невѣрныя ноты, за что ему попадало карандашемъ по пальцамъ. Въ короткое время, однако, онъ такъ привыкъ къ „слѣпой“ игрѣ, что почти никогда уже не ошибался.

Изъ пьесъ, исполнявшихся оркестромъ его дяди, Миша охотнѣе всего игралъ на фортепьяно двѣ увертюры: „Лодойска“ Крейцера и „Два слѣпыхъ“ Мегюля. Но сколько онъ ни влагалъ „души“ въ свою игру, подъ его дѣтскими пальцами выходила далеко не то, что въ оркестрѣ.

— Не то, все не то! — восклицалъ онъ, чуть не плача. — Звукъ фортепьяно такъ бѣденъ…

— А ты хотѣлъ бы передать за разъ всѣ оркестровые инструменты? — разсмѣялась Варвара Ѳедоровна.

— Конечно. Будь у меня десять рукъ, вмѣсто двухъ, — о! тогда… Даже скрипка звучитъ гораздо нѣжнѣе, чѣмъ фортепьяно.

— Ну, на скрипкѣ, прости, я не берусь учить тебя. Попроси дядю своего Аѳанасія Андреевича уступить одного изъ своихъ скрипачей…

Миша ухватился за эту мысль, и дядя уважилъ его просьбу; подарилъ ему вдобавокъ маленькую скрипку, а потомъ и пикколо-флейту. На бѣду, присланный скрипачъ самъ владѣлъ смычкомъ довольно посредственно и нерѣдко детонировалъ. Неудивительно, что и Мишѣ скрипичная игра не давалась. Тѣмъ не менѣе, онъ пиликалъ на своей скрипицѣ очень усердно, тираня слухъ всѣхъ домашнихъ. Когда же, случалось, дядинъ оркестръ игралъ для танцевъ, Миша со скрипкой и пикколо-флейтой становился рядомъ и старался подладиться подъ оркестръ.

— Опять ты здѣсь! — сердился отецъ. — Иди-ка танцовать.

— Не люблю я танцовать, папенька, — отговаривался мальчикъ, — а музыку обожаю…

— Пустяки, пустяки! Не въ музыканты же тебѣ итти. Какой изъ тебя потомъ выйдетъ кавалеръ, если ты станешь прыгать козломъ? Маршъ!

И Миша со вздохомъ повиновался. Но, сдѣлавъ туръ или два, онъ ускользалъ назадъ къ оркестру.

Вѣнцомъ всякаго такого музыкально-танцовальнаго вечера для него былъ ужинъ, — но не изъ-за ѣды, а опять-таки изъ-за музыки: къ ужину исполнялись обыкновенно русскія простонародныя пѣсни на однихъ духовыхъ инструментахъ.

„Эти грустно-нѣжные, но вполнѣ доступные для меня звуки мнѣ чрезвычайно нравились, — говорится въ автобіографіи Глинки, — и, можетъ-быть, эти пѣсни, слышанныя мною въ ребячествѣ, были первою причиною того, что впослѣдствіи я сталъ преимущественно разрабатывать народную русскую музыку“.

Ученье у Варвары Ѳедоровны тѣмъ временемъ шло своимъ чередомъ. Къ началу 1817 года Миша по всѣмъ предметамъ былъ уже порядочно подготовленъ къ пріемному экзамену въ такъ-называемый Благородный пансіонъ для дворянскихъ дѣтей (впослѣдствіи первая петербургская гимназія), открытый незадолго передъ тѣмъ при Главномъ Педагогическомъ институтѣ. Надо было отвезти мальчика въ Петербургъ. Въ тѣ времена это было цѣлое путешествіе, и въ Новоспасскомъ былъ сооруженъ на сей конецъ особый возокъ, необычайно просторный и обшитый кругомъ мѣхомъ. Самъ Иванъ Николаевичъ, занятый по дворянскимъ выборамъ, не имѣлъ возможности отлучиться, чтобы сопровождать сына; но зато его провожали мать, дядя, сестра, гувернантка и горничная; всѣ совершенно удобно помѣстились въ томъ же возкѣ.

— Совсѣмъ Ноевъ ковчегъ! — говорила, смѣясь, Поля.

— Нѣтъ, это корабль Колумба, — съ важностью возразилъ Миша, — и мы ѣдемъ открывать Америку.

— Да она давнымъ-давно открыта!

— Точно на свѣтѣ одна только Америка!

— И что же ты будешь дѣлать тамъ, въ своей новой Америкѣ?

— Онъ будетъ все музыканить, и дикіе будутъ плясать по его дудкѣ, — шутливо замѣтилъ дядя.

— Да, я буду задавать концерты, — серіозно подтвердилъ Миша. — Но у меня будутъ цѣлые оркестры изъ лучшихъ музыкантовъ, я самъ буду сочинять для нихъ пьесы, и обо мнѣ будутъ печатать во всѣхъ газетахъ, съ моимъ портретомъ…

Всѣ расхохотались.

— Мечтай, мой другъ, мечтай, — сказалъ Аѳанасій Андреевичъ. — Но такъ какъ ждать этого придется, пожалуй, до второго пришествія, а папенькѣ твоему и теперь, я думаю, будетъ пріятно имѣть портретъ старшаго сына, то мы сдѣлаемъ ему сюрпризъ — закажемъ въ Петербургѣ для него табакерку съ твоимъ портретомъ.

— Зачѣмъ же только съ моимъ, дяденька? Маменька и Поля будутъ также въ Петербургѣ…

— И чудесно: велимъ написать васъ всѣхъ троихъ группой.

Мечты же его со временемъ все же оправдались: ему суждено было открыть свою Америку — національную русскую музыку.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Недоросль изъ дворянъ. (1822.)

Пять лѣтъ слишкомъ молодой Глинка пробылъ въ Благородномъ пансіонѣ при Главномъ Педагогическомъ институтѣ. Домой въ Новоспасское изъ Петербурга онъ пріѣзжалъ только на лѣтнія вакаціи. Въ маѣ 1822 года успѣшно окончивъ курсъ пансіона съ правомъ на чинъ Х-го класса, онъ возвратился къ своимъ уже не въ казенной формѣ, а въ хорошо сшитомъ партикулярномъ платьѣ. Послѣ первыхъ привѣтствій, всѣ принялись разглядывать восемнадцатилѣтняго молодого человѣка и дѣлать свои замѣчанія.

— Какъ есть столичный щеголь, — говорилъ одобрительно Иванъ Николаевичъ. — Но съ прошлаго лѣта, кажется, и на вершокъ не выросъ! А я все разсчитывалъ, что ты переростешь меня.

— Какъ же я посмѣлъ бы, папенька? — отшутился сынъ.

— И бороды еще не видать, — критически замѣтила старшая сестра его, Поля.

— Потому что брѣюсь! — не безъ важности отозвался братъ, проводя ладонью по подбородку. — Вонъ какая щетина.

— Онъ брѣется! у него щетина! ха-ха-ха-ха! — залилась звонкимъ смѣхомъ толпившаяся кругомъ дѣтвора.

Младшая сестренка, пятилѣтняя Людмилочка, даже запрыгала отъ радости и захлопала въ ладошки:

— У него щетина!

— Коротышка этакая, а туда же. Вотъ погоди! — сказалъ братъ и, схвативъ ее съ полу, проѣхался подбородкомъ взадъ и впередъ по ея нѣжному личику.

— Ай, колется! — запищала малютка. — Пусти, Миша, пусти!

— То-то же. Будешь знать Мишу!

— Теперь ты у насъ уже не Миша, а Мишель, — сказала Евгенія Андреевна, съ счастливой улыбкой матери любуясь своимъ малорослымъ, но все-таки „большимъ“ уже сыномъ. — Прошелъ весь курсъ наукъ, легко сказать!

Она чистосердечно гордилась ученостью сына, потому что знала, что въ старшихъ классахъ Благороднаго пансіона всѣ науки преподавались университетскими профессорами. Самъ Глинка о преподаваніи въ пансіонѣ отзывается въ своихъ „Запискахъ“ довольно сдержанно и неопредѣленно. Но извѣстный литераторъ Иванъ Ивановичъ Панаевъ, окончившій тотъ же пансіонъ нѣсколько лѣтъ спустя, высказывается гораздо откровеннѣе и едва ли не черезчуръ рѣзко:

„Мы не пріобрѣли никакихъ, даже элементарныхъ научныхъ свѣдѣній. Въ туманѣ головъ нашихъ бродятъ безсвязно кое-какія историческія имена, названія городовъ и войнъ, какіе-то годы и цифры, но не только года, даже столѣтія мѣшаются и перепутываются въ нихъ.“

— А что твои нервы, голубчикъ? — продолжала допытывать сына Евгенія Андреевна. — Немножко-то хоть окрѣпли?

— Ужъ право, не знаю, маменька, — отвѣчалъ Мишель, — Всякую мелочь я попрежнему принимаю слишкомъ близко къ сердцу. Товарищи такъ и прозвали меня Мимозой.

— Что это — мимоза? — спросила Людмилочка.

— Это, Милушка, такое растеніе: какъ до него дотронешься, такъ у него сейчасъ свернутся листья: „Ай, не тронь меня!“

— И ты такой же?

— И я такой же: свернусь ежомъ — и заколю щетиной!

— Что ты въ состояніи шутить — хорошій уже знакъ, — замѣтила Евгенія Андреевна. — Но при отъѣздѣ навсегда изъ пансіона ты, вѣрно, тоже расчувствовался?

— Пока прощался съ товарищами, такъ кое-какъ крѣпился; но когда поднялся на чердакъ къ моимъ голубямъ и кроликамъ, такъ, признаюсь, не выдержалъ…

— Заплакалъ? — недовѣрчиво досказала одна изъ старшихъ сестрицъ.

— А ты бы не заплакала, если бы тебѣ пришлось навсегда разставаться съ такими милыми звѣрьками?

— И я тоже расплакалась бы! — сказала Людмилочка. — Кролики — такіе вѣрь душечки! Но зачѣмъ они были у тебя на чердакѣ, а не въ комнатѣ?

— Затѣмъ, что въ мезонинѣ моемъ я жилъ не одинъ, а съ тремя товарищами и гувернеромъ нашимъ Кюхельбекеромъ.

— Это вѣдь однокашникъ молодого Пушкина по лицею? — вставилъ Иванъ Николаевичъ.

— Да, и пишетъ тоже стихи, но какіе, — помилуй Боже!

— А онъ вамъ ихъ прочитывалъ?

— Какъ же, и съ какимъ еще упоеніемъ! Онъ считаетъ себя, кажется, вторымъ Державинымъ.

— Ну, что жъ, это довольно простительная слабость. Вообще же вѣдь онъ добрый малый?

— Добрый, но не малый: съ коломенскую версту. Впрочемъ, съ нимъ-то мы еще ладили. За душевную доброту мы любили его куда болѣе, чѣмъ остальныхъ гувернеровъ. Мосье Трипѐ, напримѣръ, гувернеръ-французъ, зналъ только играть въ лапту, притомъ мастерски (отдаю ему честь), но бранился, какъ настоящій извозчикъ.

— Ну, это ты сочиняешь!

— Увѣряю васъ.

— Но онъ все-же изъ французовъ?

— Да вѣдь изъ какихъ, папенька? Знаете ли вы, чѣмъ онъ былъ до своего гувернерства?

— Чѣмъ?

— Мелочнымъ торговцемъ.

— Кто тебѣ говорилъ?

— Слухомъ земля полнится. Вѣдь и мистеръ Виттонъ или, какъ называли его наши дядьки, „господинъ мусье мистеръ Виттонъ“, изъ простыхъ шкиперовъ.

— Это гувернеръ-англичанинъ?

— Да; но онъ же преподавалъ намъ и англійскій языкъ. На бѣду нашу, любимымъ его блюдомъ была молочная рисовая каша. Какъ только, бывало, въ меню ужина значится рисовая каша, такъ чуть не всѣ мы, оказывается, выговариваемъ англійскія слова не такъ, какъ нужно. „Посиди на ваши колѣнъ!“ кричитъ мистеръ Виттонъ и даетъ виновному такую подножку, что хочешь—не хочешь, а падаешь на колѣни. Ну, а къ ужину всѣ „сидѣвшіе на колѣнъ“ остаются безъ рисоваго блюда, и дядька Савелій относитъ всѣ арестованныя порціи въ камеру къ мистеру Виттону. Нѣмецъ, Herr Geck, въ своемъ рыжемъ парикѣ, сентиментальный, какъ герои въ нѣмецкихъ романахъ…

— Довольно, Мишель, будетъ! — прервалъ сына Иванъ Николаевичъ. — Какой у тебя, однако, злой языкъ!

— Да вѣдь все это правда, папенька…

— Вѣрно, жалованье гувернерамъ слишкомъ маленькое, — вступилась Евгенія Андреевна: — а они должны быть, вѣроятно, изъ иностранцевъ…

— Обязательно, — подтвердилъ Мишель. — Я вѣдь никого и не виню. Совсѣмъ другое дѣло — ихъ начальникъ, подъ-инспекторъ Иванъ Якимовичъ Колмаковъ. Вы его вѣдь тоже видѣли.

— У него, кажется, привычка моргать этакъ глазами?

— Вотъ, вотъ. Такъ его мы всѣ очень почитали, потому что онъ не только душа-человѣкъ, но и ученый: знаетъ всѣ науки не хуже, кажется, самихъ профессоровъ. Не придетъ какой-нибудь профессоръ, нашъ Иванъ Якимычъ уже тутъ какъ тутъ, читаетъ за него лекцію экспромтомъ, да еще съ какимъ увлеченіемъ! На экзаменахъ же не только не рѣжетъ, а подсказываетъ, какъ никто. Зато послѣ выпуска мы всѣмъ классомъ задали ему банкетъ, разумѣется, съ пуншемъ, къ которому у него есть нѣкоторая склонность. По восьмому пуншу душа у Ивана Якимыча совсѣмъ распахнулась: „Жизнь коротка, — говоритъ. — Мудрый, пользуйся жизнью… Ванька Колмаковъ — мудрый мужикъ и честный христіанинъ… Добрые люди всегда имѣютъ въ запасѣ: бутылку на столѣ, двѣ подъ столомъ… Разумѣй объ этомъ тотъ, кому вѣдать надлежитъ“…

Говорилъ это Мишель уже не своимъ собственнымъ голосомъ, а хриплымъ, отрывистымъ баскомъ, при чемъ такъ уморительно моргалъ глазами и обдергивалъ на себѣ жилетъ, что не только его сестрицы и братишки, но и родители не могли уже удержаться отъ смѣха.

— Какъ тебѣ не стыдно, Мишель! — съ укоризной замѣтилъ отецъ. — Самъ же ты говоришь, что онъ достоинъ всякаго уваженія…

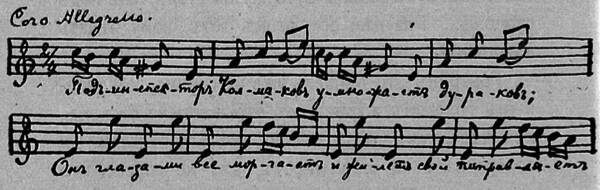

— И всегда буду его уважать. Но если что смѣшно, то какъ-то жаль не посмѣяться; особенно, когда вспомнишь про нашъ историческій кантъ:

— Ну, вотъ поди съ этакими мальчишками! — сказалъ Иванъ Николаевичъ, кусая губы, чтобы не заразиться опять веселостью другихъ. — Не самъ ли ужъ ты это сочинилъ?

— Нѣтъ, стихи не мои; написалъ ихъ товарищъ мой Соболевскій 3. Я только приспособилъ къ нимъ модный романсъ: „Душа-ль, моя душенька“.

— Вотъ къ чему ведутъ твои музыкальныя занятія! Я, право, и не радъ, что позволилъ тебѣ брать уроки у знаменитаго Фильда.

— Фильдъ, папенька, въ этомъ случаѣ рѣшительно не при чемъ; я взялъ у него всего три урока, потому что онъ уѣхалъ потомъ въ Москву. И какъ я жалѣлъ объ этомъ! Что у него за сила, отчетливость въ игрѣ и въ то же время что за мягкость! Точно о клавиши ударяютъ не пальцы, а крупныя капли дождя и вдругъ разсыпаются жемчугомъ по бархату! Послѣ него другихъ моихъ учителей музыки4 просто и не слушалъ бы: они не играютъ, а рубятъ котлеты! А что нашъ здѣшній виртуозъ, Карлъ Ѳедоровичъ? А! lupus in fabula: про волка рѣчь, а онъ навстрѣчь.

Въ дверяхъ показался скромнаго вида господинъ — супругъ новой гувернантки, замѣнившей у младшихъ хозяйскихъ дѣтей г-жу Кламмеръ.

— Мы сейчасъ только говорили о нѣкоемъ виртуозѣ Карлѣ Ѳедоровичѣ Гемпелѣ, — привѣтствовалъ входящаго Мишель, протягивая ему руку.

— Обо мнѣ? Какой ужъ я виртуозъ! — отвѣчалъ по-нѣмецки Гемпель, видимо, все-таки польщенный. — Если я чему научился, такъ отъ моего покойнаго родителя, простого органиста въ Веймарѣ.

— Однако, вы большой знатокъ серіозной оперной музыки.

— Знатокъ? — пожалуй, потому что очень ужъ люблю оперную музыку, но не виртуозъ, о, нѣтъ! Гдѣ ужъ мнѣ: черезъ самого себя не перескочишь. О! какъ я вамъ завидую, что вы могли слышать въ Петербургѣ на сценѣ полныя оперы. Но, кромѣ того, вы бывали, конечно, еще и въ концертахъ?

— Старался ни одного не пропустить, особенно, когда игралъ Гуммель. Разъ онъ игралъ даже у насъ на дому, т.-е. у дяди Аѳанасія Андреевича, когда тотъ зимой пріѣзжалъ въ Петербургъ…

— Разсказывалъ намъ вашъ дядя объ этомъ вечерѣ, разсказывалъ и о томъ, что Гуммель заставилъ васъ сыграть его собственный А-мольный концертъ, и что вы показали себя настоящимъ концертантомъ.

— Ужъ, право, не знаю… Знаю только, что сердце у меня страшно при этомъ билось, голова кружилась…

— Но Гуммель васъ похвалилъ?

— Похвалилъ и въ награду мнѣ исполнилъ еще блестящую импровизацію. При выпускѣ изъ пансіона, недѣлю тому назадъ, этотъ же самый концертъ я игралъ уже публично вмѣстѣ съ Карломъ Мейеромъ, который аккомпанировалъ мнѣ на другомъ роялѣ.

— О, Карлъ Мейеръ! Онъ — прекрасный учитель, и, главное, умѣетъ развить въ ученикахъ музыкальный вкусъ. Я впередъ уже радуюсь, что мы будемъ опять играть съ вами въ четыре руки. Не привезли ли вы чего-нибудь новенькаго?

— Привезъ новую оперу Россини „Cenerentola“ („Золушка“)5. но только на двѣ руки.

— Экая жалость!

— Такъ вотъ что, Карлъ Ѳедоровичъ: переложимъ ее вмѣстѣ на четыре руки.

— Гмъ… А вы сами занимались уже композиціей?

— Кое-какія мелочи сочинилъ: варіаціи на чужія темы, оригинальный вальсъ — F-dur6…

— О! тогда, дастъ Богъ, справимся и съ „Ченерентолой“. У васъ, мой милый, есть всѣ задатки сдѣлаться профессіональнымъ музыкантомъ.

— Только не профессіональнымъ! — испугался Иванъ Николаевичъ. — Вы, Карлъ Ѳедоровичъ, пожалуйста ужъ, не сбивайте юношу съ толку. Быть музыкантомъ, — какая же это карьера для русскаго дворянина? Дѣдъ его служилъ государю своему вѣрой и правдой; отецъ его тоже служитъ — предводителемъ дворянства цѣлаго уѣзда, а ему, старшему въ новомъ поколѣніи стариннаго рода Глинокъ, весь вѣкъ оставаться недорослемъ изъ дворянъ, — благодарю покорно! Чиновникомъ же онъ сразу будетъ зачисленъ въ коллежскіе секретари — по-военному въ штабсъ-капитаны, черезъ три года въ капитаны, еще черезъ три года въ маіоры…

— Но вы пустите его вѣдь не по военной части, а по гражданской?

— Да, по дипломатической: она самая почетная и не уступаетъ военной. На двухъ иностранныхъ языкахъ онъ болтаетъ уже довольно бойко. Чтобы попасть въ иностранную коллегію, ему остается еще только познакомиться съ дипломатическимъ французскимъ языкомъ, а для этого у меня есть уже на примѣтѣ спеціалистъ, Линдквистъ, пишущій въ „Journal de St.-Pétersbourg“…

— Помилуйте, папенька! — взмолился Мишель, у котораго отъ словъ отца вытянулось лицо и на глазахъ навернулись слезы. — А что же будетъ съ моей музыкой?

— Она отъ тебя не убѣжитъ. Но на время тебѣ лучше ее вовсе оставить. Ну, посмотри на себя, посмотри: ты уже самъ не свой!

— Потому что вы требуете отъ меня невозможнаго! Какъ рыба безъ воды, я безъ музыки дня не проживу: это — моя стихія.

— Но нервы твои…

— Безъ нервовъ, простите, не можетъ быть великаго артиста, — вступился опять Гемпель.

— И композитора, — поддержала Евгенія Андреевна.

— И ты, матушка, туда же! — воскликнулъ Иванъ Николаевичъ, при всемъ своемъ благодушіи готовый уже разсердиться. — Россини изъ него все-таки никогда не выйдетъ.

— Россини не выйдетъ, но выйдетъ Глинка!

— Вы, маменька, ангелъ!

И, схвативъ руку матери, Мишель припалъ къ ней губами.

Гемпель съ своей стороны принялся убѣждать Ивана Николаевича не препятствовать хотя бы нѣкоторое еще время музыкальному развитію сына.

— Ужъ если знаменитый Гуммель его похвалилъ, такъ чего вамъ болѣе? — говорилъ онъ. — Вы сами себѣ потомъ не простите, что загубили крупный талантъ…

— Который черезъ самого себя перескочитъ?

— Для геніевъ все возможно. А почемъ знать, не кроется ли въ вашемъ сынѣ геній?

— Хорошо, хорошо, — нехотя сдался, наконецъ, Иванъ Николаевичъ. — Дѣлайте, какъ знаете. Я умываю руки.

Въ тотъ же день Мишель устроился въ двухъ комнатахъ второго этажа. Въ одной изъ нихъ, выходившей окнами въ садъ, онъ спалъ, мечталъ и по цѣлымъ часамъ упражнялся на роялѣ. Другую комнату, дверь въ дверь противъ первой, онъ превратилъ въ нѣкотораго рода птичникъ: какъ въ Шмаковѣ у дяди Аѳанасія Андреевича, у него летали тамъ также на свободѣ разныя пѣвчія птицы, которыхъ онъ самъ кормилъ и сдѣлалъ, такимъ образомъ, совсѣмъ ручными. Чтобы имъ жилось привольнѣй, онъ, съ разрѣшенія отца, обставилъ еще комнату безвредными растеніями изъ оранжереи.

Увертюра россиніевской „Ченерентолы“ была, дѣйствительно, переложена имъ сообща съ Гемпелемъ на четыре руки. Переложеніе оказалось настолько удачнымъ, что ихъ заставляли затѣмъ исполнять его очень часто. Нерѣдко Мишель ѣздилъ и въ Шмаково, чтобы наслаждаться тамошнимъ оркестромъ, а также и для личнаго наблюденія за музыкальными успѣхами нѣсколькихъ Новоспасскихъ парнишекъ, которыхъ Иванъ Николаевичъ отдалъ туда на выучку.

Не успѣлъ Мишель оглянуться, какъ подошла осень, и отецъ погналъ его обратно въ Петербургъ.

— Пора и честь знать, — сказалъ онъ на прощанье: — смотри, чтобы въ слѣдующій пріѣздъ ты не былъ уже вѣчнымъ недорослемъ, Митрофаномъ Простаковымъ, а штатнымъ чиномъ иностранной коллегіи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Скоморохъ. (1823–1830.)

Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается. Знатокъ французскаго дипломатическаго языка Линдквистъ хотя и прилагалъ всѣ старанія, чтобы посвятить нашего будущаго дипломата въ тайны своей науки, но для музыкальнаго слуха молодого Глинки эти деревянные, немузыкальные обороты рѣчи были дикой какофоніей, и онъ спасался отъ нея къ Карлу Мейеру, услаждавшему его симфоніями Гайдна, Моцарта и Бетговена. Немало отвлекала его отъ дѣла и разсѣянная столичная жизнь, которой онъ предавался безъ удержу во вредъ даже своему слабому организму. Какъ отъ такого образа жизни, такъ и отъ сырого петербургскаго климата, располагающаго вообще къ простудѣ, здоровье его къ веснѣ 1823 года настолько опять разстроилось, что, вмѣсто поступленія на службу, онъ долженъ былъ отправиться на Кавказъ — лѣчиться минеральными водами. Но воды не принесли ему никакой пользы, и въ деревню къ родителямъ онъ пріѣхалъ совсѣмъ больнымъ. Страдая частою головною болью, онъ почти лишился сна, залихорадилъ, и раздраженные теплыми ваннами нервы его разошлись до послѣдней степени. Самъ Иванъ Николаевичъ счелъ теперь за лучшее оставить сына на всю зиму у себя „на подножномъ корму“. И потекла жизнь Мишеля заведеннымъ въ Новоспасскомъ патріархальнымъ порядкомъ.

День начинался рано. Послѣ утренняго чая (или молока) каждый принимался за свои обычныя занятія, чтобы къ часу дня сойтись съ другими къ обѣденному столу. Гости бывали рѣдко, и только въ семейные праздники домъ наполнялся массою чужихъ людей. Главными изъ такихъ праздниковъ были: 24-е декабря — день ангела хозяйки дома и 7-е января — день ангела хозяина. Поэтому сосѣди и родственники, числомъ до 80-ти — 100 человѣкъ, наѣзжали въ Новоспасское уже наканунѣ рождественскаго сочельника и оставались вплоть до 8-го января. Карточную игру Иванъ Николаевичъ допускалъ у себя въ домѣ только для самыхъ завзятыхъ картежниковъ. Зато шмаковскій оркестръ перебирался къ нему въ Новоспасское на все праздничное время и потѣшалъ гостей съ утра до ночи.

Послѣ двухнедѣльнаго безпрерывнаго веселья: танцевъ, игръ и пѣсенъ, наступало, наконецъ, 8-е января. Возки и сани уже запряжены и запружаютъ дворъ; застоявшіяся за двѣ недѣли лошади нетерпѣливо ржутъ и скребутъ копытами. Гости закутываются въ шубы и прощаются съ радушными хозяевами. Казалось бы, чего еще? Пора и честь знать. Анъ нѣтъ.

— А жаль вѣдь уѣзжать? — замѣчаетъ вдругъ кто-нибудь изъ пріѣзжей молодежи.

— Ужъ какъ жаль! — подхватываютъ другіе. — На прощанье бы хоть еще потанцовать!

— Такъ за чѣмъ же дѣло стало? — говоритъ радушный хозяинъ. — Эй, музыканты! кадриль.

И изъ зала гремитъ кадриль. Молодежь, смѣясь, сбрасываетъ шубы, возвращается въ залъ, и танцы возобновляются съ новымъ жаромъ. Поневолѣ и старшее поколѣніе вылупляется изъ своихъ зимнихъ покрововъ и велитъ отложить лошадей до вечера.

Мишель не любилъ ни танцевъ, ни какихъ бы то ни было игръ (кромѣ карточной, да и то лишь въ дурачки и въ свои козыри), а потому почти не принималъ участія въ общемъ веселіи. На этотъ разъ у него была на то еще и основательная отговорка — болѣзнь. Исполнивъ долгъ приличія — поздоровавшись съ гостями, онъ тихомолкомъ опять скрывался. Впрочемъ, повторяемъ, будничное теченіе жизни въ Новоспасскомъ нарушалось пріѣзжими лишь изрѣдка въ видѣ исключенія.

Деревенскій воздухъ и уединеніе, вдали отъ городской сутолоки, временно оказали на больного благотворное дѣйствіе. Большую часть дня онъ проводилъ у себя наверху, по нѣскольку часовъ упражняясь на роялѣ. Послѣ обѣда онъ, обыкновенно, собиралъ у себя родную „мелюзгу“ и придумывалъ для нея всевозможныя игры. Такъ соорудилъ онъ, между прочимъ, деревянную горку, съ которой дѣти скатывались въ мѣдныхъ тазахъ. То-то было смѣху и веселья! Но любимицей его была все-таки младшая сестренка, Людмилочка или, какъ онъ ее чаще еще называлъ, Милушка. Научивъ ее декламировать балладу Жуковскаго „Людмила“ и пѣть извѣстную пѣсеньку (на слова Державина): „Пчелка златая, что ты жужжишь?“, онъ съ одинаковымъ все удовольствіемъ слушалъ ея тоненькій, но звонкій и чистый голосокъ, ея невинную дѣтскую болтовню. Показалъ онъ ей было и ноты; но маленькой вертушкѣ было не до того.

— Да ты, Милушка, не глазѣй по сторонамъ! Ты такъ не поймешь…

— Я все поняла, все, все… Ахъ, Мишель, посмотри-ка, посмотри!

И она уже у окошка, выходившаго на засыпанный снѣгомъ цвѣточный садъ, за которымъ виднѣлась протекавшая внизу рѣка Десна, также покрытая теперь снѣжно-ледяной пеленой.

— Что тамъ опять за невидаль? — спрашивалъ Мишель, которому не было охоты приподняться изъ-за рояля.

— А папенька на новой тройкѣ.

Дѣло въ томъ, что Иванъ Николаевичъ къ этому времени обзавелся уже собственнымъ конскимъ заводомъ, и зимою, когда цвѣточный садъ не требовалъ его заботъ, выѣзжалъ самъ молодыхъ лошадей по расчищенному льду рѣки.

— Вотъ если бъ и намъ тоже прокатиться этакъ на тройкѣ! — продолжала болтать дѣвочка. — Попроси; Мишель, папеньку, чтобы онъ взялъ насъ разъ съ собой. Ну, пожалуйста!…

— О тебѣ, изволь, попрошу. А теперь, я вижу, тебѣ не до нотъ. Пойдемъ-ка къ моимъ пѣвунамъ.

— Пойдемъ, пойдемъ!

И, схвативъ его за руку, сестренка тащила его въ „птичникъ“, усаживалась съ нимъ рядомъ на поставленную тамъ кушетку, осыпала его опять нескончаемыми вопросами о порхавшихъ кругомъ пташкахъ; а онъ не уставалъ разъяснять ей различіе въ ихъ напѣвахъ, потому что это была все-таки въ нѣкоторомъ родѣ музыка.

Такъ музыка становилась для Мишеля постепенно почти такою же жизненною потребностью, какъ пища и воздухъ. Дядя его Аѳанасій Андреевичъ, самъ очень музыкальный, понималъ артистическую натуру племянника едва ли не лучше всѣхъ другихъ. Чтобы дать ему возможность изучить на практикѣ и оркестровую музыку, онъ посылалъ ему изъ Шмакова два раза въ мѣсяцъ свой оркестръ, который оставался затѣмъ въ Новоспасскомъ нерѣдко цѣлую недѣлю. Проходя съ оркестромъ разныя серіозныя и трудныя пьесы, Мишель разучивалъ ихъ сперва съ отдѣльными музыкантами, и только увѣрившись, что каждый изъ нихъ знаетъ безошибочно свою партію, дѣлалъ имъ общую пробу. Дирижируя самъ оркестромъ, онъ подыгрывалъ ему также на скрипкѣ. По временамъ онъ сходилъ съ своего возвышенія, чтобы изъ противоположнаго конца зала вслушаться въ производимый общимъ исполненіемъ эффектъ. Такимъ образомъ, онъ все глубже вникалъ въ тайны оркестровой инструментовки такихъ музыкальныхъ геніевъ, какъ Глюкъ, Гендель, Бахъ.

На тазахъ онъ теперь уже не трезвонилъ; зато на роялѣ подражалъ живымъ голосамъ. Навѣщая ежедневно своихъ пернатыхъ пѣвуновъ, онъ, полулежа на кушеткѣ, своимъ изощреннымъ слухомъ ловилъ разнообразныя сочетанія звуковъ птичьяго гама и пересвиста, а потомъ вдругъ вскакивалъ и бѣжалъ къ себѣ, чтобы фантазировать на роялѣ на „птичьи“ темы.

Каждое воскресенье всѣ обитатели Новоспасскаго слушали обѣдню въ своей деревенской церкви. Но церковь не топилась, а потому Мишель, крайне подверженный простудѣ, рѣшался ходить туда съ другими только въ болѣе теплое время года. Съ малолѣтства очень религіозный, онъ съ благоговѣніемъ слѣдилъ за всей церковной службой, которая старикомъ-священникомъ и дьякономъ исполнялась просто, но хорошо. Того же, къ сожалѣнію, нельзя было сказать про пѣвчихъ: гнусящій дьячокъ, заикающійся пономарь и прикомандированный къ нимъ голосистый дворовый выводили такія неслыханныя рулады, что нашъ молодой маэстро диву давался. Рулады эти назойливо звучали у него въ ушахъ еще долго и дома. Чтобы отдѣлаться отъ нихъ, онъ старался перефразировать ихъ по-своему на роялѣ. Но удивительное тріо было такъ оригинально, что вполнѣ передать его оказывалось невозможнымъ.

Музыка, музыка и музыка, во всѣхъ ея видахъ и проявленіяхъ, наполняла теперь его жизнь, становилась для него главною цѣлью жизни.

А что же надежды Ивана Николаевича на дипломатическую карьеру сына? — Уступая желанію отца, Мишель, по возвращеніи весною 1824 г. въ Петербургъ, дѣйствительно опредѣлился, наконецъ, на государственную службу, — впрочемъ, не въ иностранную коллегію, а въ канцелярію совѣта путей сообщенія помощникомъ секретаря. Но онъ не чувствовалъ въ себѣ ни малѣйшаго призванія къ „бумагомаранью“ (какъ онъ самъ выражался) и къ выслушиванью выговоровъ начальства „изъ-за запятой“. Нѣкоторымъ утѣшеніемъ Ивана Николаевича было хоть то, что, благодаря службѣ, сыну его открылся доступъ въ гостепріимный домъ старшаго члена совѣта путей сообщенія, графа Сиверса, большого любителя и знатока классической музыки, а затѣмъ и вообще въ кругъ столичной аристократіи, гдѣ его принимали уже какъ многообѣщающаго виртуоза. Для танцовальныхъ вечеровъ княгини Хованской онъ сочинилъ оригинальную кадриль и разучилъ ее съ музыкантами у себя на квартирѣ; такимъ образомъ, онъ выступилъ впервые передъ петербургскимъ большимъ свѣтомъ въ качествѣ композитора. Участвовалъ онъ съ другими любителями музыки изъ большого свѣта и въ забавныхъ сценахъ изъ оперъ-буффъ и въ серенадахъ, при чемъ имѣлъ особенный успѣхъ въ пьесахъ собственнаго сочиненія, въ исполненіе которыхъ влагалъ всю душу. А собственныя пьесы эти у него нарождались одна за другой, какъ грибы: то романсы, то кантаты, то сонаты, даже на четыре голоса съ аккомпаниментомъ двухъ скрипокъ, альта и віолончеля. Все это не могло не льстить родительскому самолюбію Ивана Николаевича. Но всего пріятнѣе ему было узнать, что одинъ канонъ былъ написанъ Мишелемъ сообща съ извѣстнымъ меценатомъ, графомъ Віельгорскимъ, на слова князя С. Г. Голицына:

Поэтому же Иванъ Николаевичъ мирился и съ тѣмъ, что Мишель, не довольствуясь уже музыкальными познаніями, пріобрѣтенными отъ Карла Мейера, сталъ брать уроки въ теоріи музыки у „воплощеннаго контрапункта“ Миллера, потомъ уроки пѣнія у Беллони, наконецъ, уроки итальянскаго языка у Марокетти и итальянской композиціи у Цамбони. Вѣдь и самъ Карлъ Мейеръ говорилъ Мишелю:

— Вы слишкомъ талантливы, чтобы я могъ еще учить васъ.

Но онъ охотно просматривалъ композиціи своего бывшаго ученика и давалъ ему разныя цѣнныя указанія.

Хотя Иванъ Николаевичъ и не разсчитывалъ уже на быстрое движеніе Мишеля по государственной службѣ, тѣмъ не менѣе, былъ все-таки сильно огорченъ, когда тотъ уже черезъ четыре года (въ 1828 г.), не предупредивъ даже родителей, вышелъ въ отставку. Но служебныя непріятности отражались слишкомъ вредно на его слабыхъ нервахъ, такъ что онъ одно время не былъ въ состояніи заниматься даже своей милой музыкой.

Къ осени же 1829 года ему стало такъ плохо, что доктора совѣтовали ему провести опять цѣлую зиму въ деревнѣ. Мать нарочно пріѣхала за нимъ въ Петербургъ и увезла его домой, въ Новоспасское. Разжалобленный его страдальческимъ видомъ, отецъ не сдѣлалъ ему даже упрека за самовольное оставленіе службы, молча только его обнялъ и поторопился уложить его отдохнуть отъ дороги въ его верхнемъ жильѣ. Когда затѣмъ, укрѣпившись сномъ, Мишель спустился опять внизъ, въ столовую, гдѣ собрались уже всѣ члены многочисленной семьи, Иванъ Николаевичъ самъ навелъ разговоръ на его музыкальные успѣхи. А для отзывчивой натуры Мишеля достаточно было ласковаго слова и видимаго сочувствія дорогихъ ему людей, чтобы воспрянуть духомъ. Съ одушевленіемъ сталъ онъ разсказывать о разныхъ великосвѣтскихъ музыкальныхъ утрахъ и вечерахъ, въ которыхъ онъ выступалъ иногда и въ роли маэстро.