Иванъ Николаевичъ Крамской

Я былъ знакомъ съ Крамскимъ съ 1872 года, т. е. впродолженіе 15-ти самыхъ важныхъ и плодотворныхъ лѣтъ его жизни. Въ это время произошли на свѣтъ всѣ высшія и значительнѣйшія художественныя созданія его, картины и портреты, и вмѣстѣ высказаны имъ, въ дружескихъ бесѣдахъ, письмахъ и печатныхъ статьяхъ, всѣ тѣ мнѣнія объ искусствѣ, которыя имѣютъ такое высокое значеніе, что равняются лучшимъ его художественнымъ созданіямъ, а иногда по глубинѣ, по силѣ и правдѣ, превосходятъ ихъ. Когда я познакомился съ Крамскимъ, онъ весь былъ полонъ идеей о товариществѣ передвижныхъ выставокъ, только что создавшемся усиліями его друзей и его самого. Товарищество было всегда однимъ изъ главныхъ дѣлъ его жизни; его заботы о немъ были безпредѣльны, онъ отдавалъ ему всѣ лучшія свои силы, помыслы, всю энергію свою. То, что въ этомъ отношеніи было до сихъ поръ извѣстно однимъ только его товарищамъ и ближайшимъ друзьямъ, станетъ теперь извѣстно всѣмъ, благодаря многочисленнымъ его письмамъ. Итакъ, въ эти послѣднія 15 лѣтъ я былъ близокъ съ Крамскимъ, много съ нимъ видался, разговаривалъ, переписывался. Часто мы сходились во мнѣніяхъ, но нерѣдко также и расходились (особливо въ послѣднее время), и тогда между нами возникали споры, продолжительные, упорные, иногда ожесточенные, изустно и на бумагѣ. Но мы оба любили и искали ихъ, потому что они развивали и укрѣпляли насъ и служили еще къ большему углубленію въ искусство. Не взирая ни на какія битвы наши, взаимное уваженіе, взаимная потребность другъ въ другѣ никогда не прекращались. Теперь, когда Крамскаго уже болѣе нѣтъ, я могу сказать, и именно потому, что отлично зналъ его, со всѣми совершенствами и недостатками, что наше отечество лишилось въ немъ одного изъ самыхъ крупныхъ художниковъ и людей, какіе только у насъ рождались. Изъ числа художественныхъ произведеній Крамскаго многія навсегда останутся драгоцѣнными памятниками таланта его, потому что онъ прежде всего искалъ передать въ нихъ жизнь, натуру человѣка, типъ, характеръ; но въ то же время многія письма и печатныя статьи Крамскаго навсегда останутся столько же (если не еще болѣе) драгоцѣнными памятниками глубокой мысли его и понижательной способности. Крамской являлся всегда громовымъ опроверженіемъ стариннаго предразсудка, вѣчно повсюду повторяемаго, что русскій художникъ мало интеллектуаленъ, что онъ въ большинствѣ случаевъ незнакомъ съ сомнѣніями тревожной мысли, отдается только своимъ предрасположеніямъ, не анализируя ихъ, и даже мало интересуется основаніями своего искусства. Нѣкто, подписывавшійся «Дилеттантъ» подъ своими статьями, писалъ даже однажды, въ одной изъ своихъ многочисленныхъ статей вотъ что̀:

«Русскій художникъ въ отношеніи интеллектуальномъ не только составляетъ исключеніе въ русской жизни, но рѣзко отличается даже отъ своихъ собратій Запада. Западный художникъ, при значительной чуткости чувства, въ то же время и мыслящій человѣкъ. Письма Делакруа̀, сочиненія Віоллѐ-ле-Дюка, Фромантена, Каульбаха — лучшее доказательство теоретичности западныхъ художниковъ. Всякое новое явленіе въ области искусства вызываетъ оживленные споры въ средѣ художниковъ, являются предположенія, диспуты, возникаетъ критика, обмѣнъ мыслей… Ничего подобнаго никогда не замѣчалось и не замѣчается (1880) въ семьѣ русскихъ художниковъ. Наши василеостровцы, достигнувъ извѣстнаго техническаго совершенства, живутъ изолированною жизнью въ своихъ мастерскихъ, не стараясь отдавать себѣ отчета, въ какомъ направленіи они работаютъ, къ какимъ идеаламъ стремятся, что̀ собственно вносятъ они въ искусство»…

Я привожу эти мнѣнія, потому что они — не спеціально мнѣнія «Дилеттанта», а мнѣнія большинства людей у насъ. Но они досадны, они возмутительны по своей неправдѣ, по своей поверхностности. У насъ не было ни одного художника, въ самомъ дѣлѣ значительнаго, который не былъ бы въ то же время человѣкомъ высокаго ума и глубокаго интеллекта. Начиная съ Иванова, творца «Явленія Христа народу» и продолжая до настоящаго времени, всѣ наши истинно значительные художники постоянно давали самыя несомнѣнныя доказательства того, что для нихъ имѣетъ значеніе не одна кисть, а и мысль, что ихъ сильно интересуютъ и волнуютъ явленія современной и прежней жизни, что искусство для нихъ — не изящная какая-то каллиграфія, а истинное выраженіе глубоко тревожащаго ихъ чувства и мысли, что созданія ихъ — не результатъ одного только техническаго, благопріобрѣтеннаго въ школѣ умѣнья, а конечный выводъ вдохновенія, долгихъ сознательныхъ думъ, сомнѣній, взвѣшиванія. Крамской принадлежитъ къ числу такихъ художниковъ. Вся его жизнь служитъ тому доказательствомъ. И именно съ этой точки зрѣнія я попробую нарисовать его личность, его талантъ, его стремленія и созданія.

I.

Свѣдѣнія о первыхъ годахъ жизни Крамскаго мы получаемъ изъ двухъ небольшихъ автобіографій его. Наиболѣе полная изъ нихъ находится теперь въ отдѣлѣ рукописей Императорской Публичной Библіотеки. Она была написана Крамскимъ, въ 1880 году, въ видѣ письма къ Ал. Конст. Шеллеру, тогда редактору «Живописнаго Обозрѣнія», и напечатана въ этомъ журналѣ съ нѣкоторыми прибавками и разными собственными размышленіями автора статьи, «Дилеттанта». Писать свою автобіографію Крамскому очень не хотѣлось. «Признаюсь, мнѣ тяжело было разсказывать біографическія данныя, — говоритъ онъ, — и я охотно бы предпочелъ не дѣлать этого, но такъ какъ изъ меня очевидно вышло нѣчто въ родѣ «особы», такъ какъ люди очень любопытны и не могутъ отстать, пока не узнаютъ чего нибудь (это не къ вамъ относится, а къ читателямъ, честное слово!), то и пусть узнаютъ голую правду…»

«Я родился, — говоритъ Иванъ Николаевичъ Крамской, — 27 мая 1837 года, въ уѣздномъ городѣ Острогожскѣ Воронежской губерніи, пригородной слободѣ Новой-Сотнѣ, отъ родителей, приписанныхъ къ мѣстному мѣщанству. 12-ти лѣтъ отъ роду, я лишился своего отца, человѣка очень суроваго, сколько помню. Отецъ мой служилъ въ городской думѣ, если не ошибаюсь, журналистомъ; дѣдъ же мой, по разсказамъ, былъ такъ называемый «войсковой житель», и, кажется, былъ тоже какимъ-то писаремъ въ Украйнѣ. Дальше генеалогія моя не подымается. Какъ видите, она столь же древняя, какъ и любая дворянская. Учился я въ началѣ у одного грамотнаго сосѣда, а потомъ въ Острогожскомъ уѣздномъ училищѣ, гдѣ и кончилъ курсъ съ разными отличіями, похвальными листами, съ отмѣтками «5» по всѣмъ предметамъ, первымъ ученикомъ, какъ свидѣтельствуетъ и аттестатъ мой. Мнѣ было тогда всего 12 лѣтъ, и мать моя оставила меня еще на одинъ годъ въ старшемъ классѣ, такъ какъ я былъ слиткомъ малъ; на слѣдующій годъ мнѣ выдали тотъ же аттестатъ, съ тѣми же отмѣтками, только съ перемѣною года. Какъ видите, ученость моя очень обширна. Не имѣя средствъ перевести меня въ воронежскую гимназію, куда мнѣ очень хотѣлось, я остался въ родномъ городѣ, и сталъ упражняться въ каллиграфіи въ той же городской думѣ, гдѣ мѣсто моего отца занималъ тогда старшій братъ (старше меня лѣтъ на 15). Потомъ служилъ нѣсколько времени у посредника по полюбовному межеванію. Какъ рано появилось у меня влеченіе къ живописи, — не знаю. Помню только, что 7-ми лѣтъ я лѣпилъ изъ глины казаковъ, а потомъ, по выходѣ изъ училища, рисовалъ все, что мнѣ попадалось; но въ училищѣ не отличался по этой части — скучно было»… Изъ другой автобіографіи, принадлежащей семейству Крамскаго, и далеко не полной и неудовлетворительной, такъ какъ она состоитъ всего изъ нѣсколькихъ страничекъ, описывающихъ лишь самые первые годы дѣтства, мы узнаемъ, что первыя впечатлѣнія, оставшіяся въ его памяти, были — огромная труба сосѣдней хаты, казаки, скачущіе верхомъ по улицѣ, затѣмъ фигура матери, вѣчно хлопочущей со стряпней своей около печки и принужденной выслушивать брань отца, вѣчно недовольнаго, вѣчно сердитаго; наконецъ, живописный видъ ихъ слободы, стоящей высоко надъ рѣкой и окруженной рощами. Въ разговорахъ со знакомыми, въ томъ числѣ и со мною, Крамской иногда вспоминалъ эти первыя впечатлѣнія своего дѣтства, разсказывалъ даже, какъ восхищали его въ тѣ годы переливы свѣта на деревьяхъ, на дали. Это были первыя проявленія той любви къ пейзажу, которая его наполняла потомъ въ продолженіе всей его жизни и заставляла относиться съ такой страстной симпатіей къ картинамъ двухъ друзей его пейзажистовъ, Шишкина и Куинджи. Что касается живописи, то ему доступны были тогда только образы, не совсѣмъ худые, конца прошлаго столѣтія, которые онъ видѣлъ въ кладбищенской церкви его городка, Острогожска. Музыку онъ полюбилъ такъ же со времени перваго своего дѣтства: его прельщала игра на флейтѣ, которую онъ иногда слышалъ въ саду у сосѣда ихъ, по фамиліи Крупченко. Къ этой эпохѣ жизни Крамскаго относятся слѣдующія подробности, сообщаемыя «Дилеттантомъ» въ его біографіи, конечно, со словъ самого Крамскаго:

«По выходѣ изъ училища, молодой Крамской приставалъ къ роднымъ, главнымъ образомъ къ брату, чтобы его отдали къ живописцу учиться, только не къ одному изъ тѣхъ, которые были въ городѣ. Родные не соглашались, говоря, что живописцы ходятъ безъ сапогъ, и неужели же онъ хочетъ быть похожъ на Петра Агѣевича? (Петръ Агѣевичъ былъ живописецъ въ Острогожскѣ, ходившій на базаръ въ опоркахъ и халатѣ). На этотъ аргументъ мальчикъ возражалъ, что есть такіе живописцы, о благополучіи которыхъ въ Острогожскѣ и не подозрѣваютъ! Онъ уже въ это время слышалъ кое-что о Брюлловѣ (слава котораго, прибавлю я, гремѣла въ концѣ 40-хъ годовъ на всю Россію). Тѣмъ не менѣе, намекъ на Брюллова не производилъ надлежащаго дѣйствія: родные по-прежнему продолжали съ пренебреженіемъ относиться къ художественной карьерѣ… Старшій братъ его былъ въ то время учителемъ въ приготовительныхъ классахъ училища; онъ тогда только что приготовился и выдержалъ экзаменъ въ Воронежѣ; онъ и носилъ изъ училищной библіотеки много книгъ и журналовъ, къ чтенію которыхъ молодой Крамской очень пристрастился, но, тѣмъ не менѣе, не охладѣлъ въ своей любви къ искусству. Долго между нимъ и родными шли споры на этотъ счетъ; наконецъ, когда ему было около 15-ти лѣтъ, мать отвела его пѣшкомъ въ Воронежъ, и отдала къ лучшему тамъ иконописцу, на 6 лѣтъ въ ученье. Иконописецъ согласился, съ тѣмъ условіемъ, что когда обнаружатся въ мальчикѣ способности къ живописи, то заключитъ контрактъ. У него мальчикъ пробылъ, однако же, не болѣе 3 мѣсяцевъ, растирая краски, нося ему обѣды на другой конецъ города, въ кладбищенскую церковь, которую онъ тогда росписывалъ. Осенью, будущій художникъ, вмѣстѣ съ подмастерьями, долженъ былъ таскать изъ рѣки бочки для разныхъ соленій и поднимать ихъ на высокую гору. Само собою разумѣется, что молодому Крамскому такое художественное образованіе не особенно нравилось. Онъ, наконецъ, возмутился, и въ письмѣ къ матери просилъ взять его отъ иконописца, такъ какъ его не учатъ. Когда мать явилась, то живописецъ требовалъ, чтобы былъ заключенъ контрактъ; но дѣло кое-какъ уладилось, живописецъ съ ругательствами отпустилъ мальчика. Онъ опять возвратился въ родной городъ».

«Когда мнѣ было 16 лѣтъ, — продолжаетъ Крамской въ своей автобіографіи, — мнѣ представился случай вырваться изъ уѣзднаго города съ однимъ харьковскимъ фотографомъ (фамилія его была: Данилевскій), пріѣхавшимъ въ нашъ городъ, по случаю собравшихся войскъ и происходившихъ тутъ парадовъ, разводовъ, ученій. Съ этимъ фотографомъ я объѣхалъ большую половину Россіи въ теченіе 3-хъ лѣтъ, въ качествѣ ретушера и акварелиста. Это была суровая школа: фотографъ былъ еврей. Служилъ я за 2 рубля 50 коп. въ мѣсяцъ. Уѣхалъ изъ Острогожска къ фотографу въ Харьковъ на заработанный рубль. Въ это время (а началъ я и раньше), я очень много читалъ, поглощалъ все, о чемъ только могъ слышать. Двадцати лѣтъ я пріѣхалъ въ Петербургъ, и поступилъ въ академію въ 1857 году».

ІІ.

Въ Петербургѣ началась для Крамскаго новая жизнь — жизнь художника, та жизнь и дѣятельность, которая влекла его къ себѣ съ неудержимой силой, и которой онъ, съ перваго же пробужденія художественнаго инстинкта, рѣшилъ посвятить все свое существованіе. Но скоро онъ увидалъ, что ему предстояло не на розахъ почивать. Съ самой первой минуты пріѣзда въ столицу, Крамскому пришлось убѣдиться, что молодому художнику столько же трудно жить въ Петербургѣ, какъ молодому ремесленнику въ провинціальномъ захолустьѣ. Помощи не было ни откуда, надо было самому что-нибудь для себя выдумывать, самому добывать себѣ копѣйки, чтобъ было гдѣ ночевать, чтобъ было что поѣсть. «Никогда и ни отъ кого, — говоритъ въ автобіографіи своей Крамской, — ни отъ отца, ни отъ брата, ни отъ матери, и ни отъ кого изъ благодѣтелей я не получалъ ни копѣйки». И онъ принялся тотчасъ же за ту самую работу, которая въ послѣдніе три года давала ему кое-какія средства существовать и къ которой обыкновенно обращаются у насъ почти всѣ начинающіе художники, пока учатся въ академіи художествъ. Онъ пошелъ опять въ ретушеры. Служилъ онъ по этой должности въ продолженіе всего пребыванія своего въ академіи, т. е. съ 1857 по конецъ 1863 года, въ фотографическихъ мастерскихъ у Александровскаго и у Деньера. Конечно, жизнь была не блестящая.

Про время своего пребыванія въ академіи и про свое ученье Крамской разсказалъ много глубоко-важныхъ и интересныхъ подробностей въ блестящихъ статьяхъ своихъ «Судьбы, русскаго искусства», напечатанныхъ въ 1877 году въ «Новомъ Времени» (№ 645–647) и по всей справедливости надѣлавшихъ много шума.

«Я вступилъ въ академію въ 1857 году, — говоритъ онъ, — какъ въ нѣкій храмъ, полагая найдти тутъ тѣхъ же вдохновенныхъ учителей и великихъ живописцевъ, о которыхъ я начитался, поучающихъ огненными рѣчами благоговѣйно внемлющихъ имъ юношей. Словомъ, я полагалъ встрѣтить нѣчто похожее на тѣ мастерскія итальянскихъ художниковъ, какія дѣйствительно когда-то существовали. Разсказы товарищей о томъ, что такой-то профессоръ замѣчательный теоретикъ, а вотъ этотъ великій композиторъ, только разжигали мое воображеніе… На первыхъ же порахъ я встрѣтилъ, вмѣсто общенія и лекцій, такъ сказать, объ искусствѣ, одни голыя и сухія замѣчанія: что вотъ это длинно или коротко, а вотъ это надо постараться посмотрѣть на антикахъ, Германикѣ, Лаокоонѣ. Видѣть, какъ и что̀ работаетъ замѣчательный теоретикъ, или творитъ великій композиторъ, — мнѣ (да и никому почти) не удавалось никогда. Одно за другимъ стали разлетаться созданія моей собственной фантазіи объ академіи и прокрадываться охлажденіе къ мертвому и педантическому механизму въ преподаваніи; но привязанность къ вечернимъ рисовальнымъ классамъ оставалась во мнѣ очень долго. Въ то время это были чрезвычайно оживленныя собранія молодежи: до 120 человѣкъ и болѣе рисовали постоянно… Въ классѣ живописи наступили для меня настоящія муки: я не могъ понять, что такое живопись и что значатъ «краски»? Самыя колоритныя вещи здѣсь, при натурѣ, казались мнѣ неестественными; замѣчанія же профессоровъ отличались и въ этомъ случаѣ тѣмъ же лаконизмомъ: «плоско, колѣнка дурно нарисована, и чулокъ вмѣсто слѣдка»; на другой день другой съ равнозначущими замѣчаніями, но съ иными варіаціями: «Не худо, не худо! Э… это не такъ, да и это не такъ! Все не такъ»! Оставалось товарищество — единственное, что̀ двигало всю массу впередъ, давало хоть какія-нибудь знанія, выработывало хоть какіе-нибудь пріемы и помогало справляться со своими задачами»…

Въ 1858 году, т. е. на второй годъ своего пребыванія въ академіи, Крамской былъ глубоко пораженъ привезенной тогда изъ Италіи картиной Иванова «Явленіе Христа народу» и послѣдовавшей за тѣмъ тотчасъ же смертью Иванова. Уже прежде его оскорбляло и приводило въ негодованіе отношеніе большинства товарищей, «низменнаго муравейника нашего», да и вообще большинства русской публики и критиковъ къ созданію Иванова, казавшемуся ему, напротивъ, истиннымъ и небывалымъ у насъ великимъ созданіемъ искусства: и товарищи, и публика, и критики видѣли въ картинѣ только ея недостатки и тупо пропускали, мимо глазъ всѣ великія ея достоинства. Но, когда разнеслась вдругъ вѣсть о внезапной кончинѣ Иванова, Крамскаго поразило словно громомъ.

«Я такъ испугался, — пишетъ онъ, — что картина перестала быть для меня предметомъ изумленія и интереса, и даже, хороша она, или дурна, стало для меня безразлично, а главное, человѣкъ, художникъ, его положеніе, его судьба, стали меня занимать больше всего: 25 лѣтъ работать, думать, страдать, добиваться, пріѣхать домой, къ своимъ, привезти имъ, наконецъ, этотъ подарокъ, что̀ такъ долго и съ такой любовью къ родинѣ готовилъ, — и вотъ тебѣ! Мы даже не съумѣли пощадить больнаго человѣка. Мнѣ просто стало страшно. И помню, я даже что-то такое написалъ по поводу смерти Иванова. Къ академіи съ этихъ поръ я сталъ охладѣвать совершенно, и хотя проболтался въ ней еще нѣсколько лѣтъ, но уже немного, такъ сказать, иронизировалъ»… («Новое Время», № 646).

Вотъ какъ рано началъ складываться въ Крамскомъ самостоятельный художникъ, человѣкъ съ независимымъ и своеобразнымъ складомъ мысли. Ему было всего 21 годъ, но онъ уже не покорялся всеобщимъ предразсудкамъ, не глядѣлъ глазами толпы, искалъ правды и шелъ смѣлою мыслью до глубины вещей. Онъ еще не зналъ, конечно, что̀ изъ него самаго впереди будетъ, и какая судьба его ждетъ, но онъ уже инстинктивно симпатизировалъ Иванову, его натурѣ и созданію, потому что и самъ во многомъ былъ похожъ на него всѣмъ складомъ своего существа, темперамента и вкусовъ. Конечно, Ивановъ никогда не былъ портретистомъ, а Крамской, напротивъ, былъ по преимуществу портретистъ, и въ этомъ главное различіе между ними. Другое различіе — объемъ таланта. Ивановъ далеко превосходилъ Крамскаго въ способности къ созданіямъ, и именно къ созданіямъ на сюжеты историческіе. Но въ остальномъ, въ натурѣ этихъ двухъ художниковъ много было общаго. Оба посвящали себя, въ дѣлѣ создаваемыхъ картинъ, всего болѣе сюжетамъ, взятымъ изъ Евангелія. Оба были сильно талантливы, но интеллектуальная, познавательная и сообразительная способность стояла у нихъ гораздо выше собственно художественной. Исканіе правды, истины и типичности было сильнѣе, чѣмъ данная природою способность выражать эту правду, истину и типичность. Отсюда — вѣчное у обоихъ недовольство самимъ собою, мучительное сомнѣніе въ себѣ и въ своемъ призваніи, томленіе и душевная боль въ продолженіе всей жизни. Про Иванова мы хорошо это внаемъ изъ его теперь уже напечатанныхъ писемъ; про Крамскаго узнаемъ скоро это же самое изъ его писемъ, оставшихся въ рукахъ у разныхъ его знакомыхъ. Оба были одарены могучею, пытливою мыслью; оба не могли довольствоваться существовавшими въ ихъ время художественными порядками, и страстно искали выхода изъ нихъ, и для себя самихъ, и для товарищей по искусству, и для будущихъ художественныхъ поколѣній. И это была въ ихъ существѣ такая могучая, такая правдивая струна, что звонъ ея не прошелъ безслѣдно. Мысли Иванова и Крамскаго о художествѣ и художникахъ и, главное, поставленныя ими, словно путевыя вѣхи, требованія отъ художества и художниковъ — дорогое достояніе наше. Мы можемъ гордиться имъ передъ цѣлымъ свѣтомъ. Мысли эти не прошли безслѣдно даже и теперь, а впереди будутъ имѣть, конечно, еще бо̀льшую будущность. По моему убѣжденію, онѣ будутъ образовывать цѣлыя поколѣнія художниковъ. Замѣчу еще, что взгляды Крамскаго во многомъ даже шире и идутъ дальше взглядовъ Иванова, потому что Крамской не считалъ религіозныхъ сюжетовъ единственно возможными и обязательными для художества. Онъ жилъ уже въ другую эпоху, и современная культура, еще почти неизвѣстная Иванову, взошла уже широкимъ и могучимъ пластомъ въ натуру Крамскаго.

Въ академическихъ классахъ Крамской шелъ отлично. Онъ много работалъ и получалъ исправнымъ порядкомъ всѣ заведенныя медали. На академической выставкѣ 1860 года находилась картина Крамскаго: «Смертельно раненный Ленскій. Первый опытъ собственнаго сочиненія». За эту вещь онъ получилъ 2-ю серебряную медаль. На выставкѣ 1861 года находились его портреты карандашемъ съ молодыхъ художниковъ, его товарищей: Венига, Корзухина, Чистякова, Крейтана, и картина: «Молитва Моисея по переходѣ израильтянъ чрезъ Чермное море»; на выставкѣ 1863 года — «Походъ Олега на Царьградъ» (неконч. программа), и «Моисей источаетъ воду изъ скалы», программа, за которую Крамской получилъ 2-ю золотую медаль. Сверхъ того, къ этому времени относятся еще вотъ какія работы. «Еще будучи ученикомъ академіи, въ 1863 году, — говоритъ онъ въ своей автобіографіи, — сдѣлалъ я до 50 рисунковъ для купола въ храмѣ Спаса въ Москвѣ, своему профессору Маркову, и 8 картоновъ въ натуральную величину; потомъ, уже по выходѣ изъ академіи, черезъ 1½ года, писалъ и самый куполъ».

Но когда дѣло дошло до большой золотой медали, то все вдругъ измѣнилось. Произошло нѣчто такое, что поставило всю жизнь Крамскаго на новый рельсъ и устремило его къ новымъ горизонтамъ. Въ 1863 году, совѣтъ академіи издалъ такія новыя правила для конкурса на 1-ю золотую медаль, которыя были крайне стѣснительны для конкурентовъ и казались имъ въ высшей степени несправедливыми.

«Собранія наши (14-ти конкурентовъ) были очень часты, — пишетъ Крамской, — разсужденія шумны и рѣшенія довольно единодушны. Мы положили войдти въ совѣтъ съ прошеніемъ, гдѣ говорилось: «Мы просимъ покорнѣйше совѣтъ дозволить намъ, хотя бы въ видѣ опыта, полную свободу выбора сюжета, такъ какъ, по нашему мнѣнію, только такой путь испытаній, наименѣе ошибочный, и можетъ доказать, кто изъ насъ болѣе талантливый и достойный высшей награды; а также просимъ разъяснить, какъ будетъ съ нами поступлено при заданіи темъ: будутъ ли насъ запирать на 24 часа, для изготовленія эскизовъ, что имѣло смыслъ, когда дается сюжетъ, гдѣ характеры лицъ и ихъ положенія готовы, остается изобразить, — или нѣтъ? При задачѣ же темъ, напримѣръ, «гнѣвъ», запираніе становится неудобнымъ, такъ какъ самая тема требуетъ, чтобы человѣку дали возможность одуматься»… Мы слишкомъ насмотрѣлись на конкурсы, при которыхъ бездарность проходитъ гораздо легче и скорѣе; мы слишкомъ хорошо знали, какъ самый талантливый проваливается на этомъ ристалищѣ»…

На эту просьбу не послѣдовало отвѣта, а депутація къ профессорамъ (въ числѣ депутатовъ былъ и Крамской — онъ очень живописно и ярко разсказываетъ тогдашнія похожденія) ни къ чему не привела. Когда же спустя нѣсколько времени, всѣ 14 конкурентовъ были призваны въ совѣтъ, и имъ предложена была тема изъ скандинавскихъ сагъ: «Пиръ въ Валгаллѣ», то уполномоченный сказалъ, отъ имени всѣхъ товарищей: «Просимъ позволенія сказать передъ совѣтомъ нѣсколько словъ. Мы подавали два раза прошенія, но совѣтъ не нашелъ возможнымъ исполнить нашу просьбу. Поэтому мы, не считая себя вправѣ болѣе настаивать и не смѣя думать объ измѣненіи академическихъ постановленій, просимъ покорнѣйше совѣтъ освободить насъ отъ участія въ конкурсѣ и выдать намъ дипломы на званіе художниковъ». Послѣ того, всѣ товарищи (кромѣ одного, измѣнившаго имъ въ послѣднюю минуту), одинъ за другимъ подали свои прошенія. «Когда всѣ наши прошенія были уже отданы, — заключаетъ Крамской, — мы вышли изъ правленія, затѣмъ и изъ стѣнъ академіи, и я почувствовалъ себя, наконецъ, на этой страшной свободѣ, къ которой мы всѣ такъ жадно стремились»… Спустя 11 лѣтъ, Крамской, вспоминая это время, писалъ (6-го января 1874 г.) своему пріятелю И. Е. Рѣпину, находившемуся тогда въ Парижѣ: «Помню я мечты юности объ академіи, о художникахъ. Какъ все это было хорошо! Мальчишка и щенокъ, я инстинктомъ чувствовалъ, какъ бы слѣдовало учиться, и какъ слѣдуетъ учить. Но дѣйствительность, грубая, пошлая, форменная, не дала возможности развиваться правильно, и я, увядая, росъ и учился — чему? вы знаете. Дѣлалъ что-то съ просонья, ощупью. И вдругъ толчокъ… проснулся… 63-й годъ, 9-е ноября, когда 14 человѣкъ отказались отъ программы. Единственный хорошій день въ моей жизни, честно и хорошо прожитый! Это единственный день, о которомъ я вспоминаю съ чистою и искреннею радостью»…

ІІІ.

Почти тотчасъ послѣ выхода изъ академіи, наши «художественные протестанты», согласно съ тогдашними симпатіями и образомъ мыслей нашего общества, сложились въ артель. Наняли общую квартиру, держали общій столъ, стали работать цѣлою компаніей разомъ, брали заказы всѣ вмѣстѣ, какъ одно лицо, иконостасы, портреты, вообще всякаго рода живопись, и выполняли заказы по нѣскольку человѣкъ за разъ, дѣля потомъ заработокъ между всѣми членами. Каждый день назначался очередной дежурный, который принималъ публику, заказчиковъ, и въ тотъ день былъ хозяиномъ всѣхъ дѣлъ артели. «Художественная артель возникла сама собою, — писалъ мнѣ Крамской въ 1882 году, въ отвѣтъ на мои разспросы. — Обстоятельства такъ сложились, что форма взаимной помощи сама собой навязывалась. Кто первый сказалъ слово? Кому принадлежалъ починъ? Право, не знаю. Въ нашихъ собраніяхъ, послѣ выхода изъ академіи въ 1863 году, забота другъ о другѣ была самою выдающеюся заботою. Это былъ чудесный моментъ въ жизни насъ всѣхъ».

Въ приведенномъ выше письмѣ 1874 года Крамской говоритъ про свое состояніе духа въ это время: «Проснувшись, надо было взяться за искусство! Вѣдь и я люблю его, да какъ еще люблю, если бы вы знали — больше партій, больше своего прихода, больше братій и сестеръ. Что дѣлать, всякому свое. И вотъ потянулись долгіе годы, трудные, неурожайные. Все, что я ни сѣялъ, ничего не уродилось. Я ничего не зналъ и ничего не знаю. Чему я учился? Едва уѣздное училище досталось на мою долю, а съ этимъ далеко не уѣдешь»… Но напрасно Крамской такъ безотрадно смотрѣлъ въ 1874 году на свое прошлое. Оно было далеко не такъ печально и безплодно, какъ оно ему въ 70-хъ годахъ представлялось. Есть живые свидѣтели его жизни 60-хъ годовъ, и тѣ свидѣтельствуютъ противъ того, что рисовало ему мрачно настроенное, иногда впослѣдствіи, воображеніе. Начиная еще со школьной, академической скамьи, Крамской началъ приносить пользу другимъ въ дѣлѣ искусства. Еще въ 1862 году, онъ поступилъ въ Рисовальную Школу Общества поощренія художниковъ (тогда помѣщавшуюся въ зданіи Биржи) и сталъ преподавать какъ въ мужскихъ, такъ и въ женскихъ классахъ. Его учительство было необыкновенно плодотворно. Въ женскихъ классахъ, старшее отдѣленіе, до него, занималось даже композиціями на заданныя темы, какъ жанровыя, такъ и историческія, подъ руководствомъ хорошаго учителя, профессора Бейдемана (бывшаго въ 60-хъ годахъ также учителемъ и В. В. Верещагина, въ академіи художествъ).

«Нѣкоторыя изъ насъ, — разсказываетъ художница Е. П. Михальцева, тогдашняя ученица Крамскаго, — считали себя уже достаточно подготовленными, выставляли свои опыты на выставку. Но, со вступленіемъ Крамскаго, намъ пришлось горько разочароваться. Онъ принялъ подъ свое руководство натурный классъ въ Школѣ. Первое, на что онъ обратилъ вниманіе, это было полное незнаніе нами рисунка. Подъ его строгимъ, дѣльнымъ и систематическимъ руководствомъ, мы принялись изучать рисунокъ; многія изъ насъ, позабывъ самолюбіе, спустились назадъ въ гипсовый классъ. Онъ прочелъ намъ краткій курсъ анатоміи: это было нововведеніемъ. Онъ трудился съ нами, не жалѣя силъ. Иногда онъ сильно утомлялся, но, все-таки, не отказывалъ въ своихъ совѣтахъ. Пока онъ поправлялъ рисунокъ одной ученицы, всѣ остальныя стояли кругомъ, потому что каждой хотѣлось слышать любопытныя и важныя намъ всѣмъ поясненія его. Онъ особенно всегда интересовался нашими домашними и лѣтними работами. Въ классѣ онъ заставлялъ насъ отдавать себѣ ясный отчетъ въ каждой проведенной чертѣ, и наглядно объяснялъ формы, самъ ихъ рисуя тутъ же, отдѣльныя части. Иногда заставлялъ насъ рисовать головы въ контурахъ наизусть, чтобъ укрѣплять ихъ въ памяти. Впослѣдствіи мы стали просить позволенія имѣть въ Школѣ отдѣльные часы для рисованія полной человѣческой фигуры (женской) съ натуры. Крамской также очень этому сочувствовалъ. Но разрѣшенія намъ не вышло. Тогда онъ предложилъ намъ устроить этотъ классъ у нихъ въ артели, — но мы не рѣшились. Въ это же время бывали въ нашемъ кружкѣ домашніе рисовальные вечера, у каждой изъ насъ по очереди. Тутъ мы или сами позировали въ разныхъ костюмахъ, иди приглашали постороннихъ, взрослыхъ и дѣтей. Къ намъ пріѣзжали на такіе вечера и наши учителя: Бейдеманъ, Кёлеръ, Морозовъ, позже М. П. Клодтъ, Корзухинъ и Крамской. Послѣдніе двое рисовали между нами. Крамской по товарищески, очень оживленно бесѣдовалъ съ нами. Мы подготовляли также небольшіе переводы изъ иностранныхъ статей о живописи, у насъ происходили оживленные споры. Вечера эти возбуждали въ насъ энергію и сильное желаніе заниматься».

Другая ученица Рисовальной Школы, художница Э. К. Гаугеръ, называетъ «истинно счастливымъ» то время, когда Крамской былъ ихъ учителемъ въ Рисовальной Школѣ: такъ онъ былъ внимателенъ къ ихъ работамъ и успѣхамъ, такъ слѣдилъ за всѣмъ, такъ много и хорошо объяснялъ каждой ученицѣ, поправляя ея работу. «Когда читались переводы иностранныхъ художественныхъ статей, — прибавляетъ она, — я помню, что Крамской внимательнѣе всѣхъ прислушивался къ тому, что читалось. А когда мы просили Ив. Ник. пріѣхать посмотрѣть наши домашнія работы, то онъ никогда не отказывался, и всегда такъ умно и краснорѣчиво разъяснялъ намъ всѣ наши художественныя сомнѣнія! Когда въ артели художниковъ устроились четверговыя собранія, мы тоже стали бывать тамъ. Художники приносили чудные альбомы и рисунки, мы всѣ вмѣстѣ разбирали ихъ, Крамской былъ и тутъ всегда для насъ добрымъ товарищемъ и учителемъ»… Еще одна изъ тогдашнихъ ученицъ Рисовальной Школы, столько извѣстная и симпатичная художница, Е. М. Бёмъ, говоритъ: «Самыя отрадныя воспоминанія останутся у меня навсегда о Крамскомъ, и глубокая благодарность за ту пользу, которую онъ мнѣ принесъ. Если я хотя малость понимаю что въ рисункѣ, то обязана этимъ исключительно Крамскому. Послѣ же школы, когда я начала заниматься изданіемъ моихъ композицій, въ формѣ силуэтовъ, онъ всегда относился къ нимъ необыкновенно сочувственно, и всѣ онѣ прошли черезъ его цензуру»…

Но еще бо̀льшую пользу принесъ Крамской въ мужскомъ отдѣленіи Школы. Довольно сказать, что въ теченіе 60-хъ годовъ онъ былъ учителемъ Рѣпина. Рѣпинъ пріѣхалъ въ Петербургъ въ ноябрѣ 1864 года и тотчасъ поступилъ въ академію. Но, не довольствуясь тамошними классами, онъ по воскресеньямъ ходилъ въ классы Рисовальной Школы на Биржѣ и нѣсколько лѣтъ былъ ученикомъ Крамскаго. «Я не могу не уважать глубоко Крамскаго, — пишетъ мнѣ И. Е. Рѣпинъ, — не только какъ человѣка вообще и какъ художника, но и какъ учителя, принесшаго мнѣ громадную пользу и имѣвшаго большое вліяніе на мое развитіе». Впослѣдствіи они были пріятели; обширная переписка ихъ осталась доказательствомъ ихъ взаимнаго уваженія и взаимной ихъ потребности во всѣхъ художественныхъ дѣлахъ и мнѣніяхъ. Въ 1868 году, Крамской былъ учителемъ, въ той же школѣ, другаго талантливаго художника нашего, Н. А. Ярошенки, и сильно повліялъ на его развитіе. «Крамской былъ учитель истинно-необыкновенный, разсказываетъ этотъ послѣдній. Его преподаваніе было не механическое, не шаблонное. Онъ болѣе всего старался вникнуть въ натуру каждаго отдѣльнаго ученика, и вникнуть, чего именно требовала натура каждаго»…

Итакъ, вотъ что было на самомъ дѣлѣ: чудесная, плодотворная дѣятельность. И во всемъ этомъ Крамской шелъ прямо наперекоръ тому, что надъ нимъ самимъ продѣлывалось такъ недавно еще въ художественной школѣ: тамъ бездушный механизмъ — у него, на первомъ мѣстѣ, требованіе думать, разсуждать, ясно понимать, давать себѣ отчетъ; тамъ — дрессировка, у него — воспитаніе художественнаго разсудка, мысли. Какія непроходимыя пропасти между тѣмъ и другимъ міромъ!

Правъ ли послѣ этого Крамской, когда писалъ своему пріятелю Рѣпину въ 1874 году, будто «что онъ ни сѣялъ, ничто не уродилось?» Нѣтъ, такая страстная любовь къ искусству, какая была у Крамскаго, такое пытливое и смѣлое вниканіе въ него, какое существовало у Крамскаго, не могли оставаться втунѣ. Они должны были приносить громадные и великолѣпные результаты. Но самъ онъ лично долженъ былъ больно страдать и мучиться, пока въ немъ происходилъ процессъ возмужанія, пока росла самостоятельная оцѣнка всего существующаго въ искусствѣ. Плоды отъ древа познанія добра и зла всегда горьки.

«Всякій сюжетъ, всякая мысль, всякая картина, — пишетъ онъ Рѣпину 6-го января 1874 года, — разлагалась у меня безъ остатка отъ безпощаднаго анализа. Какъ кислота всерастворяющая, такъ анализъ проснувшагося ума все во мнѣ растворялъ — и растворилъ, кажется, совсѣмъ. Годъ за годомъ я все готовился, все изучалъ, все что-то хотѣлъ начать, что-то жило во мнѣ, къ чему-то я стремился»…

Вотъ какъ въ немногіе годы измѣнился и возмужалъ бѣдный юноша, такъ недавно еще ничего не значащій ремесленникъ захолустья. Какъ быстро онъ превратился въ высоко-развитаго, высоко-образованнаго, чуждаго всякихъ предразсудковъ и убожествъ мысли — современнаго человѣка. Все малороссійское, провинціальное, слетѣло съ него какъ несвойственная ему шелуха, подобно тому, какъ однажды слетѣло съ Гоголя, и изъ полудеревенскаго мальчика онъ сдѣлался настоящимъ русскимъ юношей, точно съ самаго рожденія только такимъ и былъ, изъ несчастнаго ретушёра, на откупу у странствующаго еврея-фотографа, онъ превратился въ истиннаго художника, ищущаго понимать все высокое и низкое въ искусствѣ, все хорошее и гадкое въ немъ, все, къ чему надо въ немъ стремиться и чего бѣжать, какъ гнилой чумы и заразы. Онъ превратился въ учителя и воспитателя нашихъ художественныхъ поколѣній. Что за чудное превращеніе! И кому Крамской былъ всѣмъ этимъ обязанъ? Одному себѣ, потому что отъ рожденія одаренъ былъ великолѣпною, свѣтлою натурою, но еще болѣе потому, что самоучки — всегда и во всемъ самые сильные, самые смѣлые люди, и больше всѣхъ остальныхъ починаютъ новые пути.

Въ концѣ 60-хъ годовъ, Крамской много работалъ карандашомъ и кистью. Все это были портреты, такъ какъ къ портретамъ онъ имѣлъ много симпатіи. На академической выставкѣ 1868 года находились его работы портреты: Н. И. Второва и г-жи Шпереръ; на выставкѣ 1869 года, портреты карандашемъ: К. К. Ланца, художниковъ И. И. Шишкина, А. И. Морозова; масляными красками портреты: М. В. Тулинова, жены кіевскаго генералъ-губернатора княгини Е. А. Васильчиковой, министра народнаго просвѣщенія графа Д. А. Толстаго. Послѣдніе два портрета были такъ замѣчательны по выполненію, что академія художества предложила автору званіе академика, которое онъ и принялъ. На выставкѣ 1870 года находились разныя работы Крамскаго карандашомъ и акварелью, какъ члена художественной артели, а также акварельные портреты въ натуральную величину великихъ князей Сергѣя и Павла Александровичей и дочери графа Бобринскаго. Въ это время портреты Крамскаго начали уже входить въ славу.

Но пока шло быстрыми шагами впередъ дѣло саморазвитія и художественной дѣятельности Крамскаго, дѣло артели шло совершенно другими шагами. Оно шло заднимъ ходомъ. «Составъ артели былъ случайный, — говоритъ Крамской въ письмѣ ко мнѣ. — Конкуренты, отказавшіеся отъ права поѣздки на казенный счетъ за границу и очутившіеся въ необходимости держаться другъ за друга, не всѣ были люди убѣжденій. Малая стойкость, недостаточная сила нравственная обнаружились у нѣкоторыхъ между ними». Оказались измѣнники, перебѣжчики. Артель просуществовала всего 5–6 лѣтъ. Къ концу 60-хъ годовъ, она находилась уже въ бѣдственномъ положеніи. Заказовъ было мало, между товарищами происходили раздоры, несогласія. Крамской проводилъ много времени въ спорахъ съ товарищами, въ стараніяхъ удержать ихъ въ артели, убѣждалъ ихъ не измѣнять общему товарищескому дѣлу. Но выгода была сильнѣе всякихъ резоновъ: прежніе товарищи уходили одинъ за другимъ туда, куда манила добыча.

Въ это время родилась мысль о новомъ художественномъ сообществѣ, которое должно было замѣнить, на новыхъ основаніяхъ и въ усовершенствованной формѣ, прежнюю артель.

«Зимою 1868–1869 года, — писалъ мнѣ Крамской, — Мясоѣдовъ, возвратившись изъ Италіи, послѣ своего пенсіонерства, бросилъ въ артель мысль объ устройствѣ выставки какимъ-либо кружкомъ самихъ художниковъ. Артель съ большимъ сочувствіемъ приняла новую мысль. Это былъ не только настоящій выходъ изъ тогдашняго отчаяннаго положенія артели, но еще громадный шагъ впередъ для коренной могучей идеи. Однако же, предложеніе Мясоѣдова не осуществилось тотчасъ же, оно затянулось. Но, проживая въ 1869–1870 годахъ въ Москвѣ, Мясоѣдовъ возобновилъ тамъ свою пропаганду. Художники московской школы, Перовъ, В. Маковскій, Прянишниковъ, Саврасовъ, съ жаромъ приняли мысль его, и въ концѣ 1869 года, предложили петербургской артели соединиться всѣмъ вмѣстѣ и образовать новое общество. Когда на одномъ изъ четверговыхъ, собраній артели, гдѣ много бывало и постороннихъ, предложили на обсужденіе эту идею, какихъ комплиментовъ наслушались мы, какія восторженныя рѣчи были произнесены, и, наконецъ, какія подписи были даны тутъ же, и какими личностями!.. Я призывалъ товарищей разстаться съ душной, курной избой, и построить новый домъ, свѣтлый и просторный».

Всѣ росли, всѣмъ становилось уже тѣсно. Около того же времени возвратился изъ Италіи Ге и заговорилъ о «товариществѣ», какъ о дѣлѣ ему уже извѣстномъ. Немедленно началось обсужденіе устава, а черезъ годъ «товарищество», уже утвержденное правительствомъ, начинало свою дѣятельность… Въ новомъ «товариществѣ» Крамской игралъ громадную роль. Оно еще болѣе «артели» осуществляло его старинную мысль о необходимости переустройства художественныхъ отношеній у насъ, его мечту о самостоятельности и независимости художника. И за новое дѣло онъ сталъ горой, въ борьбѣ за него онъ провелъ много лѣтъ своей жизни.

«Я, съ тѣхъ поръ какъ себя помню, — писалъ Крамской Рѣпину въ Парижъ, 25-го декабря 1873 года, — всегда старался найдти тѣхъ, быть можетъ, немногихъ, съ которыми всякое дѣло, намъ общее, будетъ легче и прочнѣе сдѣлано. Часто я оставался одинокимъ, да и теперь не скажу, чтобъ былъ счастливѣе, но внутри продолжаетъ всякій разъ шевелиться надежда на лучшее будущее… Очень возможно пройдти всю жизнь, не примкнувъ ни къ какому движенію, не идя ни съ кѣмъ въ ногу, но только потому, что или не встрѣтишь товарища, или нѣтъ еще достаточно опредѣлившихся цѣлей. Но, когда цѣли видны, когда инстинктъ развился до сознанія, нельзя желать остаться одному: это, какъ религія, требуетъ адептовъ, сотрудниковъ. Это, по-моему, законъ… Развѣ люди, цѣпко хватающіеся за общественную задачу, суть не больше, какъ люди, даромъ тратящіе свое время на пустяки? Вы, конечно, чувствуете, что во мнѣ сидитъ сектантъ, фанатикъ, нѣчто нетерпимое, отъ чего надо поскорѣй отдѣлаться? Очень больно мнѣ, если вы правы, а не я — это значитъ прожить до сѣдинъ ошибаясь, это значитъ, что вся моя жизнь не болѣе, какъ ошибка! Но я чувствую, что я неисправимъ, и если все будущее, молодое, сильное и талантливое осудитъ меня, я останусь калѣкой, правда, но упорно продолжая отстаивать свои положенія… Вѣроятно, правду говорятъ, что у всякаго поколѣнія, какъ при новомъ химическомъ смѣшеніи, является новое тѣло, не похожее ни на одно изъ предъидущихъ… Моя спеціальность, мое дѣло настоящее и есть борьба съ партіей, мнѣ противной. Чѣмъ больше я улучшаю себя и совершенствую, тѣмъ бо̀льшія наношу пораженія»…

Періодъ 70-хъ годовъ — періодъ самаго полнаго, самаго высокаго развитія Крамскаго и въ интеллектуальномъ, и въ художественномъ отношеніи. О первомъ свидѣтельствовали всѣмъ намъ, знавшимъ его лично, тѣ мысли, которыя мы отъ него слыхали въ личныхъ бесѣдахъ, въ безконечныхъ разговорахъ и спорахъ, а потомъ цѣлая масса писемъ къ товарищамъ и близкимъ людямъ, которая послѣ него осталась у иныхъ его корреспондентовъ (многія письма сожжены или пропали безслѣдно). Когда письма эти будутъ напечатаны, наши художники и интеллигентное меньшинство будутъ изумлены многосторонностью и глубиною мысли Крамскаго. Чего-то онъ въ письмахъ своихъ не касался? И новаго русскаго искусства, и современнаго западнаго, и созданій древнихъ художниковъ, и отдѣльныхъ личностей, характеровъ — все онъ разсматривалъ, оцѣнивалъ и взвѣшивалъ съ необыкновенной глубиной, самостоятельностью и оригинальностью. Быть можетъ, нельзя соглашаться со всѣми его положеніями, особливо, когда, вдругъ измѣняя самому себѣ, онъ ищетъ согласить и плюсъ, и минусъ, и движеніе впередъ, и старыя преданія, но это лишь рѣдкія и немногія исключенія. Главный же потокъ его мысли всегда силенъ, правдивъ, страстенъ, стремителенъ, неудержимо несется «къ новымъ берегамъ» искусства. Крамской всегда и прежде всего мечтаетъ о настоящемъ художествѣ, о настоящемъ художникѣ будущаго, имъ посвящаетъ онъ всѣ свои самые сердечные помыслы.

Но эта самая эпоха 70-хъ годовъ была тоже временемъ и высшаго разцвѣта художественнаго таланта Крамскаго. Разсказывая однажды Рѣпину содержаніе и исторію своей картины: «Христосъ передъ народомъ», онъ писалъ (6-го января 1874 г.):

«Я много потратилъ времени на рисунокъ, я лишался аппетита, когда носъ оказывался не на своемъ мѣстѣ, или глазъ сидитъ недостаточно глубоко: это было сущее несчастіе! Но, наконецъ, я овладѣлъ матеріаломъ и достигъ до извѣстной степени согласія между внутреннимъ огнемъ, который тамъ клокочетъ, и рукою, работающею хладнокровно и спокойно, какъ будто нѣтъ никакой лихорадки… Когда я буду съ красками хозяиномъ, какъ съ соусомъ1, когда мнѣ удастся мѣсить ихъ, зачерпнувши во всю мочь и схвативши умомъ, чувствомъ, глазами голову всю заразъ, заставить руку ходить тихо, но рѣшительно, и какъ бы не думая, тогда»…

Путешествіе по Европѣ въ 1869 году много способствовало тому развитію, про которое онъ здѣсь говоритъ. Это путешествіе оставило въ немъ неизгладимые слѣды, это выражено во многихъ его письмахъ послѣдующаго времени. Два года спустя, въ 1871 году, онъ ѣздилъ въ Малороссію, и результатомъ этой поѣздки, а, можетъ быть, и побудительной ея причиной, была картина на сюжетъ Гоголевской повѣсти «Майская ночь». Крамской изучилъ въ подлинной малороссійской мѣстности всю обстановку своей сцены русалокъ при лунномъ освѣщеніи, и отъ этого впечатлѣніе вышло чрезвычайно поэтическое. Въ 1872 году, Крамской написалъ своего «Христа въ пустынѣ», превосходную картину, полную сердечности и нѣкотораго элегическаго настроенія: она носила на себѣ слѣды глубокаго изученія Иванова и горячихъ симпатій къ его новому направленію. Вслѣдъ за тѣмъ, онъ въ томъ же году началъ въ Парижѣ большую свою картину, тоже на евангельскій сюжетъ: «Христосъ, выведенный Пилатомъ передъ народомъ»: ее онъ продолжалъ потомъ, со многими перерывами, въ теченіе всѣхъ остальныхъ 15-ти лѣтъ своей жизни, но, все-таки, ее онъ не кончилъ, точно такъ же какъ Ивановъ не кончилъ своей большой, писанной цѣлыхъ 20 лѣтъ, картины: «Явленіе Христа народу»; Картины Крамскаго никто до сихъ поръ не видалъ, даже никто изъ его семейства: такъ упорно онъ ее скрывалъ. Почти никому даже не разсказывалъ ея содержанія. Но въ письмѣ къ Рѣпину онъ разсказывалъ, въ, началѣ 1874 года, свой великій, истинно глубокій замыселъ въ слѣдующихъ словахъ:

«Ночь, передъ разсвѣтомъ. Дворъ, т. е. внутренность двора, потухающіе костры. Римскіе солдаты, всячески наругавшись надъ Христомъ, думаютъ, какъ бы убить еще время, судьи долго что-то совѣщаются, какъ вдругъ… геніальная мысль! Вѣдь онъ называлъ себя царемъ, такъ надо нарядить его шутомъ гороховымъ! Чудесно! Сейчасъ все готово, и господамъ докладываютъ, и вотъ, все высыпало на крыльцо, на дворъ, и все, что̀ есть, покатывается со смѣху. На важныхъ лицахъ благосклонная улыбка, сдержанная, легкая; тихонько хлопаютъ въ ладоши; чѣмъ дальше отъ интеллигенціи, тѣмъ шумнѣе веселость, и на низменныхъ ступеняхъ развитія — гомерическій хохотъ. Христосъ блѣденъ какъ полотно, прямъ и спокоенъ, только кровавая пятерня отъ пощечины горитъ на щекѣ. Не знаю какъ, а я вотъ уже который годъ слышу всюду этотъ хохотъ; куда ни пойду, непремѣнно его услышу. Я долженъ это сдѣлать. Не могу перейдти къ тому, что̀ стоитъ на очереди»…

Въ одномъ письмѣ къ Рѣпину (1874 г.), Крамской говоритъ еще, что пишетъ эту картину «слезами и кровью, и если будетъ не то, что нужно, то уже тутъ значитъ, слезы и кровь будутъ недоброкачественны». И тутъ же онъ прибавлялъ, что въ головѣ у него «картина вся готова и давно готова, появленіе ея — вопросъ времени. Мѣнять, передѣлывать нечего, то есть не буду, да и не умѣю. Она давно передо мною стоитъ готовая»… Какова эта картина, скоро мы всѣ узнаемъ.

Но безъ сравненія многочисленнѣе были портреты, которые начиная съ 1870 года написалъ Крамской. Въ своей автобіографіи, послѣ указанія работъ своихъ въ московскомъ храмѣ Спаса, онъ говоритъ: «Потомъ пошли — портреты, портреты и портреты, и карандашемъ, и красками, и чѣмъ попало. Сколько ихъ и гдѣ они, не помню, потому что я, въ качествѣ русскаго, въ этомъ отношеніи никуда не годный человѣкъ: всегда хотѣлъ вести счетъ, что кому и когда сдѣлано, даже нѣсколько разъ давалъ искреннее слово снимать фотографіи, но должно быть обстоятельства выше намѣреній». Портретовъ написалъ Крамской на своемъ вѣку огромное множество, и, конечно, не всѣ они могутъ имѣть одинаково высокое художественное значеніе. Но между ними очень многіе — созданія истинно великолѣпныя, изумительныя по жизненности, по правдѣ, по глубокой характеристикѣ. Первымъ идетъ портретъ поэта Шевченка (1871 г.), — портретъ, ярко показавшій всю силу таланта и оригинальности Крамскаго; затѣмъ прекрасные портреты его товарищей: Антокольскаго, барона М. К. Клодта, Васильева (1871–1872 г.). Послѣдніе три были исполнены масляными красками въ два тона — одно время спеціальный способъ работъ Крамскаго. Въ 1873 году, имъ написано было два портрета съ графа Льва Толстаго. Долго знаменитый авторъ «Дѣтства и отрочества» не соглашался дать списать портретъ съ себя, но когда Крамской пріѣхалъ къ нему въ Ясную Поляну и внушилъ ему большую симпатію своей натурой, личностью, бесѣдами, — онъ, наконецъ, далъ свое согласіе. Въ письмѣ къ Рѣпину отъ 23-го февраля 1874 Крамской говоритъ: «Графъ Толстой, котораго я писалъ, интересный человѣкъ, даже удивительный. Я провелъ съ нимъ нѣсколько дней и, признаюсь, былъ все время въ возбужденномъ состояніи даже. На генія смахиваетъ». Вотъ какъ Крамской понималъ людей: въ ту пору еще никто у насъ не видѣлъ въ графѣ Львѣ Толстомъ писателя геніальнаго, масса ставила тогда выше всѣхъ Тургенева, передъ нимъ преклонялась глубже всѣхъ. Но Крамской невольно, по инстинкту, понималъ тѣхъ, съ кѣмъ случай его сталкивалъ, и вотъ отчего оба портрета Толстаго вышли у него истинными chefs d’ouevre-ами, неоцѣненными изображеніями великаго русскаго писателя въ эпоху среднихъ его лѣтъ. Талантъ, умъ, оригинальный складъ натуры, непреклонная сила воли, простота — ярко высказались въ лицѣ и позѣ этого великолѣпнаго портрета.

На выставкѣ 1874 года явился превосходный портретъ пейзажиста Шишкина, тогда еще молодаго человѣка, во весь ростъ, среди поля: это былъ портретъ необыкновенно своеобразный и живописный, только самъ Крамской называлъ его «сѣрымъ». Къ этому же времени относятся отличные этюды съ натуры, — тѣ же портреты, — мельника (1873) и лѣсника (1874). Но выше всѣхъ портретовъ, вышедшихъ изъ-подъ кисти Крамскаго до средины 70-хъ годовъ, — это его портретъ Д. В. Григоровича (1876). Портретъ былъ неудовлетворителенъ по краскамъ, по письму, но представлялъ собою нѣчто изумительное по характеристикѣ личности, со всѣми разнообразными изгибами этой натуры. Но три года спустя, въ 1879 году, Крамской создалъ величайшій свой chefs d’ouevre: это портретъ живописца А. Д. Литовченки (1879). Литовченко былъ старый знакомый Крамскаго: они познакомились еще въ 1855 году, въ Орлѣ, когда оба были еще бѣдными юношами, ретушёрами у провинціальныхъ фотографовъ. Потомъ они снова встрѣтились въ Петербургѣ, въ 1857 году, въ академіи художествъ, сдѣлались товарищами, пріятелями. И вотъ, послѣ четверти столѣтія знакомства, Крамскому случилось писать портретъ его. Тутъ уже нечего говорить о сходствѣ — оно всегда было, почти во всѣхъ портретахъ Крамскаго, просто поразительно. Но теперь онъ писалъ человѣка, котораго зналъ все равно какъ самого себя, и у котораго каждая черточка на лицѣ была ему знакома какъ никому на свѣтѣ. Кромѣ того, Крамской былъ въ тѣ дни и часы, когда создавать этотъ портретъ, въ какомъ-то необычайномъ воодушевленіи. Онъ написалъ его съ такимъ огнемъ, съ такимъ порывомъ, какъ не писалъ во всю свою жизнь, кажется, ни одной другой вещи. Кисть у него тутъ словно металась и прыгала, краски блещутъ; лицо Литовченка живетъ, глаза горятъ. Все то, что̀ иногда составляетъ порокъ Крамскаго, и въ картинахъ, и въ письмахъ, излишнее стараніе, трудъ, робкое желаніе выдѣлать и «закончить» до невозможности, — все, что иногда такъ досадно ослабляетъ и портитъ его созданія, усиліе и нѣкоторая прилизанность — изчезло здѣсь, улетѣло куда-то за три-девять земель. Въ портретѣ Литовченки чувствуешь вдохновеніе, могучій порывъ, созданіе однимъ махомъ, неудержимое увлеченіе. Когда я, въ началѣ 80-хъ годовъ, какъ-то при бесѣдѣ нашей, у него въ мастерской, разсказывалъ ему, чѣмъ считаю этотъ портретъ, онъ признался мнѣ, что и самъ считаетъ его едва ли не лучшею своею вещью, и намѣренъ навсегда оставить его у себя. Впослѣдствіи, П. М. Третьякову (въ галлереѣ у котораго находятся всѣ лучшія произведенія Крамскаго) стоило величайшихъ усилій уговорить Крамскаго, чтобъ онъ уступилъ ему это изумительное созданіе. Послѣ портрета Литовченка, я считаю первымъ между всѣми его портретами портретъ А. С. Суворина, написанный въ 1881 году. По характеристикѣ разнообразныхъ душевныхъ сторонъ, положительныхъ и отрицательныхъ (какъ всегда бываетъ у истинныхъ, великихъ портретистовъ), я нахожу этотъ портретъ, быть можетъ, еще болѣе поразительнымъ и глубокимъ, чѣмъ даже портретъ Д. В. Григоровича, а по техническому выполненію — уже несравненно выше. Краски здѣсь — прекрасны. Но, кромѣ этого, у Крамскаго написано было множество превосходныхъ портретовъ, хотя и нѣсколько уступающихъ самымъ его первокласснымъ. Таковы, напримѣръ, портреты: министра графа Д. А. Толстаго (1885), доктора С. Д. Боткина (1881), живописца И. И. Шишкина (1880), живописца К Ѳ. Гуна (1877), генерала Л. Н. Стюрлера (1886), директора Рисовальной Школы М. В. Дьяконова (1876), архитектора И. С. Богомолова, писателя Г. П. Данилевскаго (1883), министра С. А. Грейга (1884), профессора В. С. Соловьева, астронома Р. В. Струве (1886). Что̀ касается женскихъ портретовъ, то оттого ли, что они вначалѣ не давались Крамскому, либо оттого, что онъ рѣдко брался за нихъ, но въ началѣ ихъ почти вовсе не являлось на выставкахъ. Со второй половины 70-хъ годовъ, онъ и въ нихъ достигъ высокой степени совершенства. Первый поразившій меня, былъ портретъ сестры живописца Ярошенки (1875), рисованный чернымъ карандашомъ и акварелью; потомъ пошли: превосходный портретъ жены художника С. Н. Крамской (1876), столько же превосходный портретъ Е. А. Лавровской (1879), во весь ростъ, среди въ высшей степени оригинальной обстановки — пѣвица представлена на эстрадѣ залы Дворянскаго Собранія, въ фонѣ множество слушателей, все портреты; два отличныхъ портрета дочери художника С. И. Крамской, одинъ разъ представленной лежащею на диванѣ, другой разъ стоящею, поколѣнный портретъ; портретъ г-жи Вогау (1883) — лучшее доказательство способности Крамскаго къ изящному и гармоническому колориту; наконецъ, картина «Неутѣшное горе» (1884), на половину портретъ жены Крамскаго, но изображенной съ поразительнымъ трагическимъ выраженіемъ.

Крамской пробовалъ также гравировать о-фортомъ. Его произведеній немного, но они прекрасны. Къ лучшимъ относятся: портретъ Шевченка (1871); отдѣльный этюдъ женской фигуры изъ «Майской ночи» (1874); «Христосъ въ пустынѣ» — полная картина; портретъ Петра Великаго, съ картины масляными красками, принадлежащей графу П. С. Строганову (1876); превосходнѣйшій портретъ съ собственной картины масляными красками, изображающей наслѣдника цесаревича Александра Александровича огромныхъ размѣровъ (1878); портретъ живописца А. А. Иванова съ наброска его брата Сергѣя Иванова (1879), при изданіи «Писемъ» Иванова; портретъ Перова съ портрета, писаннаго самимъ Крамскимъ (1881).

Статьи, напечатанныя Крамскимъ въ 70-хъ и 80-хъ годахъ въ «Новомъ Времени», представляютъ одно изъ важнѣйшихъ и совершеннѣйшихъ проявленій его высокаго развитія, интеллекта и художественности. Въ 1877 году, онъ написалъ три статьи подъ заглавіемъ: «Судьбы русскаго искусства» (№№ 645–647), принадлежащія къ важнѣйшему, что только было у насъ писано о новомъ русскомъ искусствѣ; въ 1879 году, онъ написалъ статью: «За отсутствіемъ критики» (№ 1052) — по поводу одной картины Макса, выставленной въ Петербургѣ; въ 1884 году (№ 2883), въ «Письмѣ Незнакомца къ другу» напечатано письмо Крамскаго, высказывающее множество сильныхъ, оригинальныхъ и глубокихъ мыслей объ отношеніи новаго искусства и художника къ прежнему искусству и художнику; въ 1885 году, приведенный въ досаду отзывами г. Аверкіева о художественной артели, товариществѣ передвижныхъ выставокъ, о новыхъ русскихъ художникахъ и нашихъ художественныхъ коллекторахъ, Крамской напечаталъ (№ 3254) громовую статью, полную страстнаго негодованія и презрѣнія къ человѣку, трактующему налегкѣ о томъ, чего не знаетъ и не понимаетъ. Всѣ эти статьи навсегда останутся драгоцѣнными заповѣдями для русскаго, а впослѣдствіи, можетъ быть, и для иностраннаго художника. Но главная масса глубокихъ и многообъемлющихъ мыслей о художествѣ и художникахъ заключается въ его письмахъ къ друзьямъ и близкимъ людямъ. Объ иностранномъ искусствѣ и художникахъ онъ всегда много писалъ во время своихъ путешествій за границу: кромѣ первыхъ его путешествій 1869 и 1872 года, изъ которыхъ писемъ мнѣ неизвѣстно, я имѣю передъ собою множество заграничныхъ писемъ изъ путешествій 1876, 1878 и 1884 годовъ.

Въ своей автобіографіи Крамской говоритъ, что, женившись, онъ началъ вѣчную исторію борьбы изъ-за куска хлѣба.

«Но, — прибавляетъ онъ, — въ то же время я преслѣдовалъ цѣли, ничего общаго съ рублемъ не имѣющія. Такъ дѣло тянется и теперь. Когда кончится мое (въ сущности каторжное) теперешнее положеніе, и кто одолѣетъ въ борьбѣ, я не знаю и не предугадываю. Еще 5 лѣтъ тому назадъ (т. е. около 1875 г., такъ какъ автобіографія писана въ 1880 г.), я, пожалуй, отвѣтилъ бы съ несомнѣнною увѣренностью, что я буду побѣдителемъ, но теперь — не рѣшаюсь. Чѣмъ болѣе захватываешь поле, тѣмъ болѣе встрѣчается препятствій, не имѣвшихъ прежде мѣста, силы же не увеличиваются въ той же прогрессіи. Словомъ, на этомъ мѣстѣ начинается сказка про бѣлаго бычка, и потому останавливаюсь, должно быть, изъ благоразумія»…

На этотъ же самый мотивъ у него много и часто писано въ письмахъ. Прежняя непоколебимая вѣра въ торжество новыхъ русскихъ художниковъ и новаго русскаго искусства стала у него слабѣть въ 80-хъ годахъ, всего скорѣе подъ вліяніемъ того недуга, который, превратившись въ аневризмъ, свелъ его наконецъ въ могилу. Профессоръ С. П. Боткинъ сказалъ въ своей рѣчи (27-го марта) въ собраніи Общества русскихъ врачей, что «Крамской обыкновенно пользовался хорошимъ здоровьемъ, и лишь лѣтъ 7 тому назадъ (т. е. приблизительно съ 1880 года) явился у него кашель, сухой, порывистый и до такой степени своеобразный, что, кажется, въ тысячной толпѣ можно было бы узнать Крамскаго по кашлю». Болѣзненное состояніе вело за собой нервность и раздражительность, имѣвшія послѣдствіемъ, иногда даже, измѣненіе отношеній и симпатій къ товарищамъ и «товариществу». Объ этомъ предметѣ я не считаю умѣстнымъ распространяться въ настоящее время. Впрочемъ, въ послѣдніе мѣсяцы жизни Крамскаго, всѣ недоразумѣнія мало-по-малу уладились сами собой, и прежнія гармоническія отношенія возстановились. Между тѣмъ, хотя съ милостивыми иногда перерывами, обманывавшими всѣхъ, даже и докторовъ, болѣзнь упорно вела свое дѣло разрушенія, положеніе Крамскаго все болѣе и болѣе ухудшалось, и, наконецъ, 25-го марта нынѣшняго года, Крамскаго не стало. Во время писанія портрета доктора Раухфуса, среди оживленнаго разговора, Крамской упалъ съ кистями и палитрой въ рукахъ, безъ вздоха, безъ вскрика, и когда подошелъ къ нему докторъ Раухфусъ, считавшій, что онъ въ обморокѣ, онъ былъ уже мертвъ. Смерть была мгновенна. Чудесно написанная, въ одинъ только сеансъ, голова доктора Раухфуса, смѣло, мастерски, изящно, свидѣтельствуетъ о томъ, какъ силенъ былъ въ Крамскомъ запасъ жизненности и таланта, не взирая на угнетавшую его мучительную болѣзнь, едва на нѣсколько часовъ умѣряемую подкожными впрыскиваніями морфія, по нѣскольку разъ въ день. Крамской умеръ, съ кистью въ рукахъ, какъ надо бы умирать каждому тому человѣку, который желаетъ стоять на бреши и отстаивать свое дорогое дѣло противъ всего въ мірѣ, даже противъ злой болѣзни, противъ самой смерти.

Послѣ него остался проектъ памятника императору Александру ІІ въ Москвѣ, исполненный частью въ рисункахъ, частью въ модели, сочиненной имъ вмѣстѣ съ талантливымъ товарищемъ, архитекторомъ И. П. Ропеттомъ. Мѣсяца за три до смерти, Крамской непремѣнно требовалъ моего мнѣнія объ этомъ проектѣ, говорилъ, что отъ моего приговора будетъ зависѣть то, чтобы ему продолжать или нѣтъ это дѣло. Я сразу сказалъ, что, по моему мнѣнію, если только сдѣлать нѣкоторыя измѣненія, это — самый талантливый и оригинальный проектъ изъ всѣхъ, до сихъ поръ бывшихъ. Мои слова сильно воодушевили Крамскаго, и всѣ послѣдніе мѣсяцы своей жизни онъ съ необыкновеннымъ воодушевленіемъ работалъ надъ приведеніемъ къ совершенству и къ заключенію этого проекта.

•••

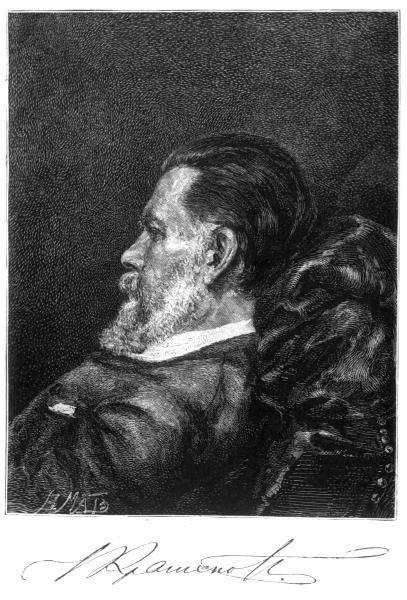

Изъ всѣхъ портретовъ, мнѣ извѣстныхъ, снятыхъ съ Крамскаго, живописныхъ и фотографическихъ, самымъ схожимъ, самымъ передающимъ всю его натуру, серьезность, глубокій, задумчивый, немного страдальческій взглядъ, мнѣ кажется портретъ, написанный въ 1887 году даровитою дочерью Крамскаго, Софьей Ивановной Крамской, уже во время послѣдней болѣзни отца. Отъ этого я и счелъ своею обязанностью приложить къ настоящей біографіи именно этотъ портретъ.

☆☆☆

-

«Мокрый соусъ» — названіе состава, изъ сажи съ водой, которымъ въ 60–хъ и 70–хъ годахъ Крамской любилъ работать свои портреты: въ этомъ способѣ работы онъ достигъ необыкновеннаго совершенства. ↩

При перепечатке ссылка на unixone.ru обязательна.